Repression

Abschluss – Motoren der Veränderung

Zusammenfassung Repression:

Repression in der DDR hat das Ziel, politische Opposition oder auch nur Kritik und unerwünschte Meinungen oder Handlungen gegen den SED-Staat durch die systematische Nutzung aller nur denkbaren Mitteln zu unterdrücken. Ein wichtiges Ziel dabei ist der Machterhalt.

Repression kann unterschiedliche Formen und Intensitäten annehmen.

Zu harten Formen zählen Gewalt, Haft, Folter, zu den weichen Formen zählen Einschränkung der Versammlungs-, Meinungs- oder Pressefreiheit, aber auch subtile, weniger offensichtliche Formen wie Überwachung, Bedrohung und Einschüchterung oder noch hinterhältigere Maßnahmen, um vermeintliche Gegner*innen des Staats in ihrer Persönlichkeit zu „zersetzen“.

Nur in einem Rechtstaat können sich von Repression betroffene Menschen gegen ihren Staat zur Wehr setzen.

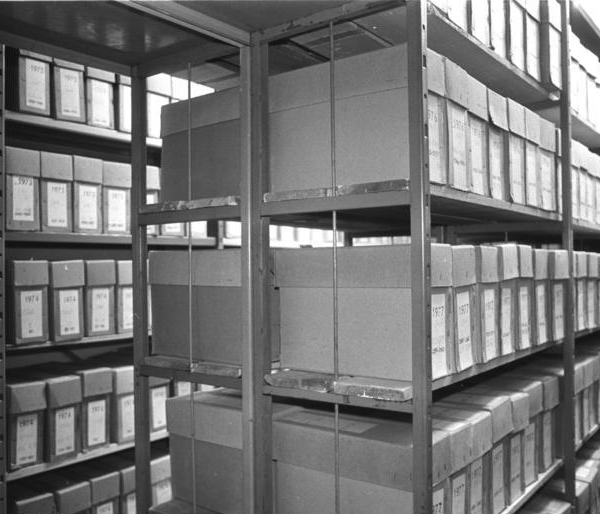

In der DDR erfolgte Repression im Namen und im Wissen der SED, oft unmittelbar durch die Stasi oder zumindest mit deren Mitwirkung. An Repressionsmaßnahmen beteiligen sich aber auch Polizei, Militär, Schulen, Betriebe, andere staatliche Stellen oder staatsnahe Organisationen, wie z.B. die FDJ.

Motoren der Veränderung:

Warum „ Blues-Messen“ (1979-1986) zu einem Motor der Veränderung werden konnten

Repressionsmaßnahmen wirkten aber nicht immer so, wie von der DDR beabsichtigt. Menschen, die sich nicht einschüchtern ließen, konnten zu Motoren der Veränderung werden. Sie konnten Wege weisen, Mut machen und andere durch ihr Vorbild dazu anregen, über sich und die eigenen Handlungsmöglichkeiten nachzudenken.

Kirchen boten, da sie teilweise autonom waren, Räume, in denen Menschen auch lernen konnten, mit Repressionen umzugehen. Die Blues-Messen des evangelischen Pastors Rainer Eppelmann schufen in Berlin solche Räume.

Die Repressionen der Stasi konnten den „Motor der Veränderung“, der den Bluesmessen innewohnte, nicht stoppen

Die Stasi beobachtete die Bluesmessen intensiv und versuchte, ihnen ein Ende zu setzen, auch, indem sie Zersetzungsmaßnahmen an den Organisatoren der Bluesmessen anwandte. Die Stasi forcierte auch die innerkirchlichen Konflikte, in die die Bluesmessen immer wieder gerieten, indem sie den Kirchen-Oberhäuptern mit Repressionen drohten. Zudem putschte sie die Anfeindungen von konservativen Gemeindemitgliedern gegen die Bluesmessen.

Trotz alledem: Die Bluesmessen haben ohne Zweifel als Motor der Veränderung gewirkt, weil man als Teilnehmer*in einer solchen Veranstaltung Wege entdecken und Strategien entwickeln konnte, mit Repressionen (besser) umzugehen. Dazu trug auch bei, den Umgang Rainer Eppelmanns mit der Stasi zu beobachten und den Umgang der Stasi/SED mit Rainer Eppelmann. Dies wird besonders deutlich am Beispiel des „Berliner Appells“, in dem Eppelmann zusammen mit Robert Havemann unter dem Motto „Frieden schaffen ohne Waffen“ auf Abrüstung in Ost und West drängten.

Eppelmann wurde zwar festgenommen, blieb aber, anders als anzunehmen gewesen wäre, nicht in Haft. Ihn schützten sein entschiedenes Auftreten, die (West-)Öffentlichkeit und die breite Akzeptanz des „Berliner Apells“ in West und Ost

Bluesmessen konnten auch auf Teilnehmer*innen als Motor der Veränderung“ wirken

Nicht nur Rainer Eppelmann wurde zu einem Motor der Veränderung. Auch bei Mitorganisatoren vergleichbarer Aktionen in anderen Kirchengemeinden und bei manchen der Teilnehmer*innen wurde der Mut geweckt, sich der Wirkung von Repressionsmaßnahmen zu entziehen. Sie erfuhren dort die Möglichkeit, sich selbst wieder als wirksam zu erleben.

Rainer Eppelmann sagt für sich: „Wenn man weiß, warum man im Gefängnis sitzt, nämlich um sich, seinem Glauben und seiner Weltanschauung treu zu bleiben, geht man da gestärkt

raus.“

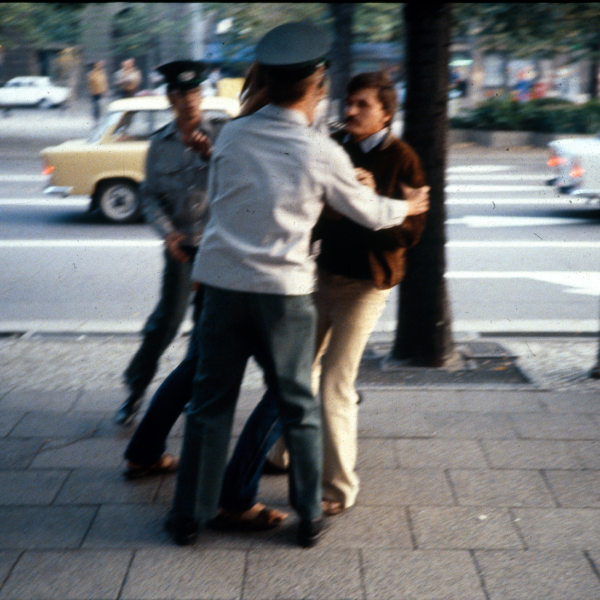

Polizisten im Auftrag: „Machterhalt des SED Staats“

Polizeigewalt – gibt es überall. Da macht „Diktatur“ doch keinen Unterschied

– oder doch?

Polizeigewalt im heutigen Deutschland: Ja, es gibt sie und sie wird immer wieder heiß und kontrovers diskutiert. Es kann, gerade auch für junge Menschen, schwer sein, sich in den kontroversen Diskussionen zurechtzufinden.

Dabei ist es hilfreich, sich am Beispiel der DDR mit Repression in Diktaturen befasst und

dabei auch über die Beteiligung der Polizei an staatlichen Repressionsmaßnahmen

nachgedacht zu haben:

- Polizeigewalt in Diktaturen wird durch den Staat legitimiert.

- Sie soll den Machterhalt der SED unterstützen.

- Damit trägt die Polizei dazu bei, die politische Opposition oder auch nur Kritik und

unerwünschte Handlungen gegenüber dem SED-Staat zu unterdrücken.

Menschen, die in der DDR Repressionen durch die Polizei erlebten, konnten sich oft nicht dagegen wehren. Der Polizeiapparat war der SED verpflichtet und tat, was von ihm erwartet wurde. DDR-Gesetze kointen so weit „aufgebogen“ werden, dass sie auch Repressionsmaßnahmen durch die Polizei deckten.

Polizeigewalt heute: illegitim und unverhältnismäßig – aber nicht im Auftrag des Staates

Bei der Polizeigewalt, die heute diskutiert wird, geht es nicht um Repressionen im Auftrag

des Staates. Es geht um Gewalt bei Polizeieinsätzen, die von Bürgerinnen als illegitim und unverhältnismäßig wahrgenommen wird.

Es geht oft auch um die Frage, ob der Staat der unverhältnismäßigen Polizeigewalt zu wenig entgegensetzt.

Die Gesellschaft wird breit über Polizeieinsätze informiert, gegen die Kritik geäußert wurde – von Betroffenen, von Journalist*innen, von der Polizei selbst, von Politiker*innen etc. Die Einschätzungen widersprechen sich manchmal. Nicht immer wird dabei geklärt, in welchen Kontexten es zu Polizeigewalt kam; manchmal wird Polizeigewalt auch erfunden, um den Staat in ein schlechtes Licht zu rücken.

Deshalb ist es so wichtig, kritisch mit heißen Themen umzugehen.

2023: Heiße Diskussionen über Polizeigewalt auch in Deutschland

2023 wurden 3 Themen im Umfeld von Polizeigewalt besonders „heiß“ diskutiert:

- Was steht hinter der Gewaltbereitschaft von Polizist*innen?

- Ist Rassismus ein strukturelles Problem bei der Polizei?

- Haben Bürger*innen, die Opfer von Polizeigewalt geworden sind, wirklich kaum

Chancen, Recht zu bekommen, wenn sie die Polizeigewalt anzeigen?

Schon eine kurze Internetrecherche zeigt, dass Gewaltausübungen durch die Polizei im Fokus

stehen, insofern sie als illegitim oder unverhältnismäßig wahrgenommen werden. Dabei gerät leicht aus dem Blick, dass die Realisierung des auf die Polizei übertragenen Gewaltmonopols in den meisten Fällen funktioniert, also z.B. bei Fahrzeugkontrollen, Personalienfeststellungen, erkennungsdienstliche Behandlungen, Durchsuchungen, Festnahmen etc. Nach Schätzungen der Gewerkschaft der Polizei erfolgen 10 Millionen Polizeieinsätze im Jahr, bei denen die Verhältnismäßigkeit nicht in Frage gestellt wird.

Wenn Du die Argumente und Positionen in kontrovers geführten Diskussionen einordnen und verstehen willst – was tun?

Wenn in der seriösen Presse gehäuft zu Polizeigewalt berichtet wird, gibt es oft einen Anlass dafür: 2023 z.B. war ein Anlass, dass die Ergebnisse einer großen Betroffenen-Studie veröffentlicht wurden (https://kviapol.uni-frankfurt.de/). Wissenschaftler*innen hatten seit 2018 Menschen befragt, die polizeiliche Gewaltanwendungen erfahren haben. Sie wurden auch gefragt, ob sie eine strafrechtliche Aufarbeitung beantragt hatten. Die Antworten wurden als Ausgangspunkt für weitere Recherchen genommen. Deren Ergebnis ist u.a.:

Verfahren gegen Polizeibeamtinnen wegen Körperverletzung im Amt werden von deutschen Staatsanwältinnen auffallend häufig „mangels hinreichenden Tatverdachts“ (§ 170 Abs. 2 StPO) eingestellt und nur äußerst selten angeklagt.

Ausgehend von diesem aus den Akten zugänglichen „Hellfeld“ wird versucht, das „Dunkelfeld“ zu erschließen, also von Strafanzeigen auf nicht gestellte Strafanzeigen zu schließen. Der Verzicht auf Anzeigen ergibt sich, so die Studie, u.a. aus dem Problem, dass „Staat gegen Staat“ ermittelt, also Staatsanwaltschaft gegen Polizeiangehörige.

Ein Weg, die vorgetragenen Positionen und die Kritik daran zu verstehen, ist, den Gang der Debatte nachzuvollziehen: