Teilnahmezwang

Wenn man immer und überall mitmachen soll

Typisch Mensch: Der Wunsch nach Gemeinschaft

Wir Menschen sind „Herdentiere“. Der Wunsch nach Gemeinschaft zeigt sich auf verschiedene Arten und tritt in jedem Individuum unterschiedlich auf. Er ist Antrieb für viele menschliche Handlungen und Entscheidungen. Wir suchen Kontakt zu anderen Menschen, finden uns zu Gruppen zusammen, feiern Feste, gehen auf Konzerte oder zu einem Fußballspiel. Wir treffen uns online. In der Gruppe haben wir Spaß und fühlen uns als Teil von etwas – durch Gespräche, gemeinsame Aktivitäten oder durch das Teilen von Erfahrungen. Die Zugehörigkeit zu einer Gruppe oder Gemeinschaft gibt uns ein Gefühl der Identität und des Selbstwertgefühls.

Transparenz

Typisch Mensch: Der Wunsch nach Gemeinschaft

Der erste der Einführungstexte verdeutlicht, dass dazu-Gehören, dabei-Sein und mitmachen-Wollen, allgemein der Wunsch nach Gemeinschaft, typisch für uns Menschen ist. Zugleich wird bereits in der Einleitung angedeutet, dass teilnehmen- Müssen etwas ganz anderes ist als dabei-sein-Wollen.

Eine sozialistische Gesellschaft – was bedeutet das?

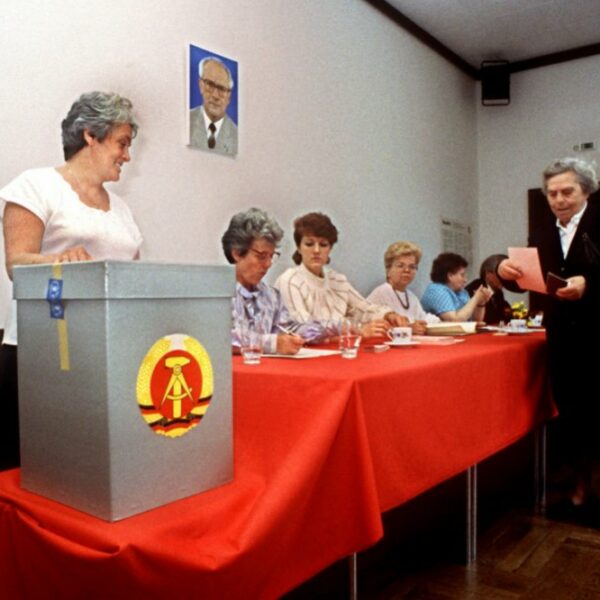

Die DDR war eine „sozialistische Gesellschaft“. Die einzelnen Bürger*innen sollten danach streben, all ihr Tun auf das Wohl der Gemeinschaft und des Staates auszurichten. Kinder, Jugendliche und Erwachsene jeden Alters sollten „sozialistische Persönlichkeiten“ sein. Das heißt, sie sollten nicht zuerst an sich selbst denken oder die Familie und den Freundeskreis. Im Zentrum sollten Gemeinschaften – Kollektive – stehen, denen sie als Bürger*innen der DDR angehörten.

Für Schüler*innen war das die Klasse oder die Pioniergruppe, für Erwachsene die Brigade, mit der sie im Betrieb zusammenarbeiteten, in der Freizeit die Betriebskampfgruppe, die Sportmannschaft, die Feuerwehr, Frauengruppen, Gewerkschaftsgruppen. Kollektive traten, immer gemeinsam auf, z.B. in Wettbewerben oder beim Kampf um Auszeichnungen und Prämien. Der einzelne Mensch wurde als Mitglied eines Kollektivs gefördert, nicht als Individuum. Daraus ergibt sich auch die Bedeutung der gemeinsamen Teilnahme an Veranstaltungen.

Transparenz

Eine sozialistische Gesellschaft – was bedeutet das?

Hier wird in der Textspalte verdeutlicht, was mit dem Ideal „sozialistische Gesellschaft“ gemeint ist: Alle sollen an ihrem Aufbau teilhaben und eigene, egoistische Interessen dahinter zurückstellen. Kinder, Jugendliche und Erwachsene sollten deshalb zu sozialistischen Persönlichkeiten erzogen werden und das nicht nur in der Schule und im Betrieb, sondern auch durch Massenorganisationen. Zu den Massenorganisationen mussten sie fast dazugehöre, wenn sie sich nicht selbst schaden wollten.

In der Materialspalte wird nebeneinander gestellt:

- ideologische Ausrichtungen in einem SED Plakat (Ulbricht)

- ein Foto vom gemütlichen Teil kollektiver Arbeitseinsätze junger Menschen, hier bei der Forstarbeit

- die Sicht des Bürgerrechtlers und Politikers Gerd Poppe auf die Strategie des Staates, Teilnahme zu erzwingen

Teilnahme in der DDR – Warum duldete die SED Nicht-Teilnahme nicht?

Die Idee des Sozialismus geht davon aus, dass alle Bürger*innen an der Entwicklung des neuen Staats beteiligt sind und ihn gemeinsam gestalten. Dies sollte in politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Hinsicht erfolgen. Daraus leitet sich letztlich auch die Legitimation der Staatspartei ab, denn sie vertritt offiziell den Willen des Volkes.

In der praktischen Umsetzung lief das darauf hinaus, dass wer nicht bei der Entwicklung des sozialistischen Staates mitmachen wollte oder sich sogar dagegen stellte, als potentieller Feind betrachtet wurde. Feinde aber, so führt die Idee sich fort, müssen bekehrt oder bekämpft werden, weil sie Schaden verursachen.

Indem die Bevölkerung zur Teilnahme angehalten, ja gezwungen wurde, sollte die Illusion geschaffen werden, dass beinahe das ganze Volk hinter der Politik der SED stünde. Um den „kleinen Rest“ sollte sich die Stasi kümmern – auch mit brutalen Methoden.

Historischer Kontext

Von der Wiege bis zur Bahre – Alltagssteuerung in der DDR, beengend und verwöhnend zugleich

Von der Wiege bis zur Bahre wurden alle Lebenschancen von der SED verteilt. Die absolute Verfügungsgewalt der kommunistischen Staatspartei über Ausbildungs- und Studienplätze, Arbeitsplätze und berufliches Fortkommen, Wohnungen und selbst über den Bezug knapper Konsumgüter schuf einen beträchtlichen Anpassungsdruck unter den Menschen. Wo dieser nicht ausreichte und sich oppositionelles Verhalten bildete, wenn jemand im Widerspruch zu den staatlichen Interessen Reise- und Meinungsfreiheit oder individuelle Entfaltungsmöglichkeiten einforderte, so sah er oder sie sich einem massiven staatlichen Druck ausgesetzt und wurde in vielen Fällen sogar kriminalisiert und eingesperrt.

Eigeninitiative und selbstständiges Handeln wurden von den Menschen in diesem System nur wenig gefordert und schon gar nicht gefördert. Die einzelnen Menschen waren unmündig gemacht, es zählte nur das Kollektiv! Das Leben verlief so im Großen und Ganzen in vorgegebenen Bahnen, mit wenigen Wahlmöglichkeiten für den Einzelnen. Die Zukunft schien für jedermann und jede Frau weitestgehend vorhersehbar und planbar.

Rainer Eppelmann, Die Rolle des Staats in der Wahrnehmung der Ostdeutschen, Deutschland Archiv der BpB; https://www.bpb.de/themen/deutschlandarchiv/316674/die-rolle-des-staats-in-der-wahrnehmung-der-ostdeutschen/

Links zum Thema

Wie überall gibt es auch hierzu unterschiedliche Meinungen und Ansichten. Das hat Gründe in der persönlichen Betroffenheit und den eigenen Erlebnissen in der Zeit der DDR.

Ein ehemaliges Mitglied der SED oder einer der Massenorganisationen, die durch ihre Mitgliedschaft in Führungspositionen gekommen waren, werden diese Zeit wohl eher positiv erinnern. Durch die massenhafte Organisation der Menschen waren sie in der Lage gewesen sich zu profilieren, waren zu Wohlstand und zu Ansehen gekommen. Menschen hatte zu ihnen aufgeblickt. Das sind erhebende Erlebnisse, die als gute Erinnerungen taugen.

In eine ähnliche Richtung geht die Erinnerung an die lebenslange Fürsorge durch den Staat und die Sorglosigkeit des fremdgesteuerten Lebens. War man damit zufrieden, das zu tun, was von einem erwartet wurde und störte man sich nicht an den Grenzen der eigenen Entscheidungsmöglichkeiten, dann störte einen vermutlich die von oben verordnete Gleichförmigkeit auch nicht. Wenn man die Regeln der SED befolgte und mitspielte hatte man in der Regel keine größeren Probleme zu erwarten. Geriet man dann nicht durch Zufall ins Visier der Staatssicherheit, kann man sich auch heute noch an ein problemloses Leben in der DDR erinnern.

Transparenz

Teilnahme in der DDR – Warum duldete die SED nicht-Teilnahme nicht?

Das Ziel in dieser Sektion ist zu zeigen, dass und warum Nicht-Teilnahme nicht geduldet wurde. Dabei wird die „Logik“ fokussiert: Wer nicht zur sozialistischen Gesellschaft (so wie die SED sie verstand) dazugehören will, ist ein Feind – Feinde müssen verfolgt werden. Die Materialspalte stellt Beispiele, die als Werbung und zur Überzeugung gedacht waren nebeneinander:

- Staatskunst, wie sie an öffentlichen Gebäuden, auch Schulen, häufig war

- Das Embleme der SED

- Ein die Begeisterung der FDJ für ihren Staat behauptendes Plakat

Was war anders als heute?

In den meisten Ländern, auch im heutigen Deutschland, haben Bürger*innen sowohl Rechte als auch Pflichten. Diese Pflichten umfassen z.B. das Respektieren von Gesetzen, die Zahlung von Steuern oder die Wahrung der öffentlichen Ordnung. Auch für Kinder und Jugendliche bestehen Pflichten. Alle müssen in z.B. einem bestimmten Alter in die Schule gehen, für alle gelten die Jugendschutzgesetze. Wir werden also auch in unserem eigenen Leben manchmal zum Mitmachen gezwungen, und manchmal ist uns das Teilnehmen verboten.

Wo ist aber der Unterschied zur DDR?

In Diktaturen gibt es keine vor dem staatlichen Zugriff geschützten Rechte. Weder gelten die Menschen- und Bürgerechte uneingeschränkt, noch die Kinderrechte. Außerdem unterscheiden sich Zweck und Mittel, die eingesetzt werden, um Menschen zum Mitmachen zu bewegen. Rechtsstaatlichkeit und Gewaltenteilung bieten keinen Schutz vor der Allmacht des Staates.

Links zum Thema

PRÄAMBEL [der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte]

Da die Anerkennung der angeborenen Würde und der gleichen und unveräußerlichen

Rechte aller Mitglieder der Gemeinschaft der Menschen die Grundlage von Freiheit,

Gerechtigkeit und Frieden in der Welt bildet,da die Nichtanerkennung und Verachtung der Menschenrechte zu Akten der Barbarei

geführt haben, die das Gewissen der Menschheit mit Empörung erfüllen, und da verkündet

worden ist, daß einer Welt, in der die Menschen Rede- und Glaubensfreiheit und Freiheit

von Furcht und Not genießen, das höchste Streben des Menschen gilt,da es notwendig ist, die Menschenrechte durch die Herrschaft des Rechtes zu schützen,

damit der Mensch nicht gezwungen wird, als letztes Mittel zum Aufstand gegen Tyrannei

und Unterdrückung zu greifen,da es notwendig ist, die Entwicklung freundschaftlicher Beziehungen zwischen den

Nationen zu fördern,da die Völker der Vereinten Nationen in der Charta ihren Glauben an die

grundlegenden Menschenrechte, an die Würde und den Wert der menschlichen Person und

an die Gleichberechtigung von Mann und Frau erneut bekräftigt und beschlossen haben,

den sozialen Fortschritt und bessere Lebensbedingungen in größerer Freiheit zu fördern,da die Mitgliedstaaten sich verpflichtet haben, in Zusammenarbeit mit den Vereinten

Nationen auf die allgemeine Achtung und Einhaltung der Menschenrechte und

Grundfreiheiten hinzuwirken,da ein gemeinsames Verständnis dieser Rechte und Freiheiten von größter

Wichtigkeit für die volle Erfüllung dieser Verpflichtung ist,verkündet die Generalversammlung

diese Allgemeine Erklärung der Menschenrechte als das von allen Völkern und

Resolution der Generalversammlung 217 A (III). Allgemeine Erklärung der Menschenrechte;

Nationen zu erreichende gemeinsame Ideal, damit jeder einzelne und alle Organe der

Gesellschaft sich diese Erklärung stets gegenwärtig halten und sich bemühen, durch

Unterricht und Erziehung die Achtung vor diesen Rechten und Freiheiten zu fördern und

durch fortschreitende nationale und internationale Maßnahmen ihre allgemeine und

tatsächliche Anerkennung und Einhaltung durch die Bevölkerung der Mitgliedstaaten selbst

wie auch durch die Bevölkerung der ihrer Hoheitsgewalt unterstehenden Gebiete zu

gewährleisten.

https://www.un.org/depts/german/menschenrechte/aemr.pdf

Eine vereinfachte Variante der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte findest du hier.

Hier findest du den Volltext der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte

Hier findest du die „Konvention über die Rechte des Kindes“ der UNICEF.

Transparenz

Was war anders als heute?

Diese Sektion zielt auf einen Gegenwartsvergleich, der betont, dass auch in Demokratien Bürger*innen Rechte und Pflichten haben. Als großer Unterschied wird die Rechtsstaatlichkeit und die Sicherung der Menschen-, Bürger*innen-, auch Kinderrechte in Demokratien betont.

Die Materialspalte bietet die „Erklärung der Menschenrecht“ und die „Kinderrechts-Konvention“ als Belege an.

Wenn du weiterscrollst, kannst du eines der Kapitel wählen, das Teilnahmezwang in der DDR behandelt.

Wir schlagen Dir, aufgrund der Angaben, die du zu deinem Profil gemacht hast, eine Tour durch das Thema vor. Sie umfasst meist zwei oder drei Kapitel und den Abschluss. Das Abschlusskapitel ist spannend, weil es zeigt, wie DDR-Bürger*innen sich erfolgreich gegen den Teilnahmezwang gewehrt haben und so zum Ende der SED-Diktatur beigetragen haben. Dabei zeigen wir immer auch, wie Jugendliche zu „Motoren der Veränderung“ geworden sind. Außerdem führt das Abschlusskapitel mit einem „heißen Thema“ in die Gegenwart. Auch dort muss jede*r von uns entscheiden, wo er*sie mitmacht und wo nicht. Dabei hilft es manchmal zu wissen, was Menschen in der DDR zugemutet worden ist, um sich heute zu positionieren.

Du bist natürlich nicht an unseren Tour-Vorschlag gebunden, sondern kannst dir gern auch andere Kapitel ansehen, wenn du magst.