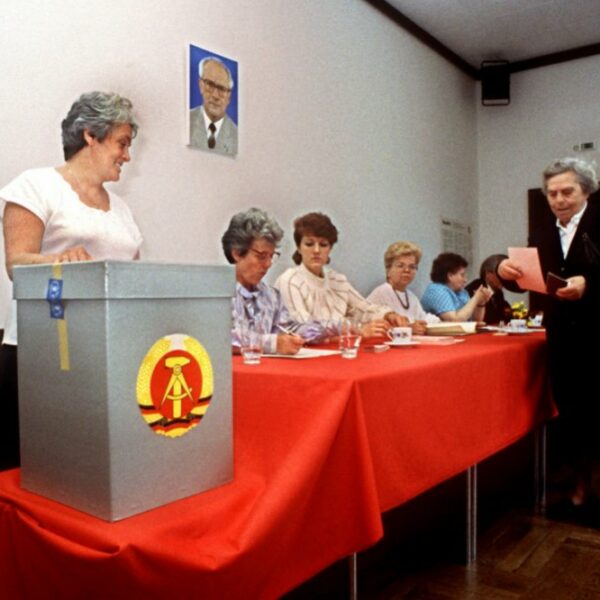

Teilnahmezwang

Alltag von Kindern und Jugendlichen – Junge Pioniere und FDJ

Warum wollte die SED gerade die Teilnahme von Kindern und Jugendlichen durchsetzen?

Jede Diktatur versucht, Kinder von Anfang darauf einzuschwören, dass ihr Staat der beste von allen ist. Das Ziel in der DDR war die Erziehung zur „allseitig und harmonisch entwickelten sozialistischen Persönlichkeit“.

Diesem Zweck dienten Kinderkrippe, Kindergarten, Schule auf der einen Seite und außerhalb der Schule so genannte „Massenorganisationen“ für Kinder und Jugendliche. Für Schülerinnen und Schüler der 1.- 3. Klasse waren das die Jungpioniere, von der 4. bis zur 7. Klasse die Thälmannpioniere. Ab der 8. Klasse übernahm diese Aufgabe die Freie Deutsche Jugend (FDJ). Das Ziel war immer dasselbe: Möglichst die ganze Klasse sollte beitreten und an den Veranstaltungen teilnehmen.

Transparenz

Teilnahmezwang für Kinder und Jugendliche

Dieses Kapitel möchte erläutern, warum und wie Diktaturen auf die Jugend zugreifen. Es wird das in der DDR herrschende System vorgestellt und in der Materialspalte illustriert.

Der erste Block zeigt die Uniformen der Pioniere und der FDJ:

- Uniformbluse Pioniere

- FDJ Hemden in allen Varianten

- Foto eines FDJ Aufmarschs

Im zweiten Block wird zur Einordnung ein Videoauszug des „Mr Wissen“ to go zum Themenfeld Jugend in der DDR präsentiert.

Die zweite Seite der Medaille waren aber die ideologischen Absichten, hinter diesen Angeboten. Im Jugendgesetz und im Schulgesetz wurden sie sehr klar formuliert:

Die zweite Seite der Medaille waren aber die ideologischen Absichten, hinter diesen Angeboten. Im Jugendgesetz und im Schulgesetz wurden sie sehr klar formuliert:

Junge Pioniere und Thälmann-Pioniere – mehr als spannende Freizeitangebote

Zeitzeug*innen erinnern sich vor allem an die vielfältigen Freizeitangebote während der Schule und in den Ferien: An die Pioniernachmittage und die Ferienlager. Von Kindern wurden die Regeln und Strukturen, die auf die Erziehung zur sozialistischen Persönlichkeit zielten, kaum bemerkt, vielleicht mit Ausnahme des Fahnenappells.

Für das „Ministerium für Volksbildung der DDR“ war es aber eine vor-militärische Übung, wenn Abenteuerausflüge, Geländespiele, Nachtwanderungen durch den Wald mit Lagerfeuer und Kartenlesen stattfanden. Der Identifikation mit der DDR dienen sollten Kosmonauten-AGs, also Arbeitsgruppen zur Raumfahrt, Patenschaften von LPGs (landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften), VEBs (volkseigenen Betrieben), auch der Vopo (Volkspolizei) oder der NVA (nationalen Volksarmee).

Um sich ein einigermaßen realistisches Bild von Kindheit und früher Jugend in der DDR zu machen, gehören aber beide Seiten zusammen.

Transparenz

Junge Pioniere und Thälmann-Pioniere – mehr als spannende Freizeitangebote

Die Erzählungen vieler Zeitzeugen zum vielfältigen Freizeitangebote bei den Pionieren wird durch den Verweis auf die Hintergrundabsichten ergänzt. Dabei sollen Zeitzeugen nicht als ignorant desavouiert werden. Es wird vielmehr betont, dass Kinder Aspekte, die auf die Erziehung zur sozialistischen Persönlichkeit zielten, oft kaum bemerkt haben. Das heißt aber nicht, dass sie nicht da gewesen sind. Der Kernsatz ist: Um sich ein realistisches Bild von Kindheit und Jugend in der DDR zu machen, muss man beide Seiten sehen.

Die Materialspalte greift in ersten Block Beispiele von Angeboten auf, die einen politischen Hintergrund haben. Im zweiten Block folgen Auszüge aus Jugend- und Schulgesetzen, die die Sicht aus DDR-Perspektive unterstreichen. Gewählt werden zum einen Gesetzestext und zum anderen Thälmanngesetze – in kindlicher Formulierung. Der dritte Block schließt die Sektion mit einem Foto von „Altstoffsammlungen“ ab. Diese wurden den Kindern als eine Art Gegenleistung für die tollen Angebote ihres Staates vermarktet. Das Geld, das eingenommen wurde, durften die Kinder – meist als Klasse oder Pioniergruppe, manchmal auch privat – als Taschengeld-Aufbesserung nutzen.

Jugendweihe

Am Ende der 8. Klasse fand die Jugendweihe statt. Die Jugendweihe hat Ähnlichkeiten mit den christlichen Feiern der Konfirmation oder Firmung. Wie junge Christen ihren Glauben bestätigen und als vollwertige Mitglieder ihrer Kirchengemeinschaft aufgenommen werden, erfolgte mit der Jugendweihe die Aufnahme der Jugendlichen in die Erwachsenenwelt. Statt auf Gott bezog sich die Jugendweihe in der DDR auf den Sozialismus.

Obwohl die Jugendweihe in der DDR offiziell freiwillig war, nahmen in den 1970er- und 1980er-Jahren etwa 90 Prozent daran teil. Die hohe Zahl hängt damit zusammen, dass man keine Nachteile in Kauf nehmen wollte, z.B. bei der Zulassung zum Abitur oder zu attraktiven Lehrstellen. Es waren vor allem Jugendliche aus kirchlich gebundenen Familien, die nicht an der Jugendweihe teilnahmen.

Transparenz

Jugendweihe

Zuerst wird in der Textspalte die Jugendweihe als Pendant zu christlichen Ritualen der Aufnahme in die Gemeinschaft der Erwachsenen beschrieben. Teilnahme-Zwang wird hierbei auf recht unterschiedliche Weise, direkt und implizit ausgeübt, durch die Gestaltung der Jugendweihe zugleich als Familien- und öffentliches Fest, aber auch durch die Relevanz für die Schulkariere.

Die Materialspalte verdeutlicht dieses heute eher unbekannte Fest mit Quellenmaterial aus der DDR:

- der Jugendweihe Urkunde

- einer Doku der DDR Fernsehens

Die Programme der FDJ umfassten mehr als die Aufmärsche bei Staats-Feierlichkeiten.

Auch Arbeitseinsätze, die, z.B. für Studierende zu den FDJ-Pflichtveranstaltungen zählten, waren nicht nur Pflicht:

Auch Maßnahmen zur Unterstützung „aller Völker der Welt“ im Kampf gegen das „imperialistische System,“ haben Spaßpotential; Urlaubs- und Freizeitprojekte erst recht.

Auch die Teilnahme an Massenveranstaltungen in Berlin oder gar im Ausland sozialistischer Bruderstaaten hatten viele Seiten. Für manchen Teilnehmer konnten sie auch ihren Reiz haben. Insbesondere zum Zusehen hatten viele aber auch keine Lust und fanden kreative Wege, sich abzuseilen – natürlich erst, wenn man auf der Teilnehmerliste abgehakt war.

FDJ – Jugendorganisation mit Allmachtsanspruch

Nach der 8.Klasse, also in direktem Zusammenhang zur Jugendweihe, erfolgte der Übergang von den Thälmannpionieren in die „Freie Deutsche Jugend“. Mehr noch als bei den Pioniereinrichtungen war das Ziel der FDJ, umfassend an der Erziehung „sozialistischer Persönlichkeiten“ mitzuwirken. Auch hier galt, dass die Absicht nicht bei jeder Veranstaltung gleichermaßen sichtbar wurde, dass Jugendliche auch ideologisch gedachte Veranstaltungen so gestalteten, dass der Spaßfaktor nicht zu kurz kam, dass sie findig dabei waren, sich vor Pflichtveranstaltungen zu drücken oder nur solange hinzugehen, bis sie auf den Anwesenheitslisten abgehakt waren.

Bis zum Ende der DDR war der Bevölkerung nicht klar, dass dies auch der SED-Spitze bekannt war, u.a. durch die sehr klaren Berichte das DDR-Zentralinstituts für Jugendforschung.

Transparenz

FDJ – Jugendorganisation mit Allmachtsanspruch

In dieser Sektion werden exemplarisch FDJ Strategien geschildert: a) das Timing des Übergangs von den Pionieren zur FDJ unmittelbar nach der Jugendweihe, b) der manchmal verschleiernde Umgang in den FDJ-Angeboten mit den damit verbundenen politischen Zielen. Angesprochen wird aber auch der findige Umgang der Jugendlichen mit den Angeboten, also Tricks, wie man Unangnehmes vermieden und angenehme Seiten des Angebots verabsolutiert hat. Bis zum Ende der DDR war der Bevölkerung nicht klar, dass die Jugendlichen die SED-Spitze mit derartige Tricks nicht übertölpelt haben, sondern dass die SED-Spitze darüber sehr wohl informiert war.

Die Materialspalte fürht im ersten Block FDJ-Angebote an, die bei der Jugend durchaus angekommen sind:

- Teile der „Singe-Bewegung“ etwa, die musikalisch Interessierten Auftritts- und Zuhörmöglichkeiten schaffte;

- „Pflicht-Arbeitseinsätzen, z.B. von Studierenden, denen durchaus auch Spaß abzugewinnen war;

- Maßnahmen zur Unterstützung der sozialistischen Völker der Welt, wie Solidaritätskation für Chile oder Weltjugendtage, die Kontaktmöglichkeiten und den (wenn auch gelenkten) Blick über den Tellerrand darstellten;

- Angebote von Sondergruppierungen wie dem Motorsportverband, der sich im Gegenzug dann auch bei Paraden zeigte.

Der zweite Materialblock zeigt zwei der seltenen „null-Bock“ Fotos, die verdeutlichen, was manche Jugendlichen von den FDJ-Aktionen, insbesondere bei Massenveranstaltungen, dachten. Das Foto von den achtlos zusammen geworfenen Transparenten nach Ende einer FDL-Veranstaltung erhärtet den Eindruck.

Was wusste die Spitze? – Das Zentralinstitut für Jugendforschung

„Auch das DDR-Zentralinstitut für Jugendforschung stellt zwischenzeitlich in nicht veröffentlichten Untersuchungen fest, dass die Kritik der Jugendlichen an der Organisation wächst, echte Verbundenheit hingegen schwindet.“

https://www.ndr.de/geschichte/chronologie/FDJ-Aufstieg-und-Fall-der-DDR-Jugendorganisation,fdj126.html

„Ende der siebziger Jahre stagnierte die Haltung vieler Jugendlicher zu den „hehren Werten“ der sozialistischen Gesellschaft nachdrücklich: die Identifikation mit dem Staat und seiner Ideologie, die Einstellung zur SED und zur Sowjetunion sowie zur historischen Perspektive des Sozialismus.“

https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/27307/zwischen-integration-und-distanzierung/

Das „Zentralinstitut für Jugendforschung“ äußerte sich zur Problematik folgendermaßen.

Historischer Kontext

„Das engmaschige Betreuungs- und Bildungssystem wurde flankiert von den Organisationen der Jungen Pioniere (JP) und der Freien Deutschen Jugend (FDJ), die Freizeitaktivitäten anboten und die Jugend auch abseits der Schule politisch auf Kurs hielten. Die Verweigerung zur freiwilligen Mitgliedschaft in den Jugendorganisationen hatte in der Regel schwerwiegende Folgen: Die Zulassung zum Abitur, ein Hochschulstudium oder die Verwirklichung des persönlichen Berufswunsches waren kaum zu erreichen. Zum Ende der DDR gehörten über 90% aller Schüler_innen, Studierenden und Lehrlinge der ‚Freien Deutschen Jugend‘ (FDJ) an.“

https://alltag-ost.de/place/die-bildung-durch-die-sed/

Transparenz

Was wusste die Spitze? – Das Zentralinstitut für Jugendforschung

Im Zentrum dieser Sektion stehen die unverfälschten Informationen die das DDR-Zentralinstitut für Jugendforschung der SED-Staatsführung zukommen ließ, einschließlich der (vorsichtiger formulierten) Konsequenzen, die das Institut vorschlug.

In der Materialspalte erläutert der Historiker Ulrich Mählert, dass und warum die Ideologisierungsbemühungen durch die FDJ gescheitert sind.

Wenn du weiterscrollst, kannst du eines der Kapitel wählen, das Teilnahmezwang in der DDR behandelt.

Wir schlagen Dir, aufgrund der Angaben, die du zu deinem Profil gemacht hast, eine Tour durch das Thema vor. Sie umfasst meist zwei oder drei Kapitel und den Abschluss. Das Abschlusskapitel ist spannend, weil es zeigt, wie DDR-Bürger*innen sich erfolgreich gegen den Teilnahmezwang gewehrt haben und so zum Ende der SED-Diktatur beigetragen haben. Dabei zeigen wir immer auch, wie Jugendliche zu „Motoren der Veränderung“ geworden sind. Außerdem führt das Abschlusskapitel mit einem „heißen Thema“ in die Gegenwart. Auch dort muss jede*r von uns entscheiden, wo er*sie mitmacht und wo nicht. Dabei hilft es manchmal zu wissen, was Menschen in der DDR zugemutet worden ist, um sich heute zu positionieren.

Du bist natürlich nicht an unseren Tour-Vorschlag gebunden, sondern kannst dir gern auch andere Kapitel ansehen, wenn du magst.