Mangelnder Wohlstand

Nicht ohne Einmischung des Staates entscheiden können, was man konsumieren will

Wir haben aus der Vielzahl der Möglichkeiten ein Beispiel gewählt, das der Jugendkultur nahesteht

Wieso durfte man seine Lieblingsmusik nicht so konsumieren, wie man wollte?

Der Konsum von West-Fernsehen und -Radio war in der DDR, trotz anfangs massiver Verbote, schnell zur Selbstverständlichkeit geworden. Radio und Fernsehwellen lassen sich durch keine Grenzbefestigungen aufhalten und ebenso wenig der Wille, sich auch durch andere als die DDR-Medien zu informieren und unterhalten zu lassen.

Popmusik übers Radio zu hören war also technisch möglich. Aber: In Konzerte von Westbands zu gehen, war es nicht. Auch die Alben dieser Bands wollte die Staatsführung der DDR ihren jungen Bürger*innen häufig verwehren.

Die staatlichen Versuche den Konsum von Musik zu lenken, wurden zu einem Motor des Widerstands unter Jugendlichen. Die Fans in der DDR nahmen die Musik, die ihnen gefiel, im Westradio auf, fanden kreative Wege, sich ihre Lieblingsplatten zu besorgen und riskierten auch, in den Fokus der Stasi zu geraten, wenn sie die Songs auf halblegalen „Tanzveranstaltungen“ spielten.

Transparenz

Das Kapitel zielt darauf zu verstehen, dass der eingreifende, überwachende, reglementierende Staat mangelnden Wohl-Stand bei seinen Bürgern verursacht – sowohl explizit/offensichtlich als auch implizit/schleichend/ fast unbemerkt.

Wieso durfte man seine Lieblingsmusik nicht so konsumieren, wie man wollte?

Der Bezug auf Musik eröffnet vielfältige Zugänge für junge Nutzer dieser Webseite: Viele wissen aus Erfahrung, dass Jugendliche sich ihren Musikkonsum nur äußerst ungern verwehren lassen. Dass der DDR-Staat genau das versucht hat, hat das Irritationspotential, das die Jugendlichen zum Nachdenken anhält. Irritierend ist

- dass es in der DDR der Staat ist, der verbietet, reglementiert,

- dass es der Staat ist, den die Jugenlichen versuchen „auszutricksen“,

- dass der Staat schließlich ein Stück weit nachgeben muss, was das Verbot von Westsendern und Westmusik betrifft.

In der Materialspalte werden am Beispiel der Rolling Stones und der Beatles unterschiedliche Aspekte des staatlichen Eingreifens vertieft. Am Beispiel der Beatles wird insbesondere die Wechselhaftigkeit der staatlichen Eingriffe über die Zeit hinweg herausgestellt.

Wie beeinflusst der Staat die Möglichkeiten für freien Medienkonsum? Das Beispiel der Postkontrollen

Eines müssen wir uns für die Zeit der deutschen Teilung klar machen: Wir reden von einer medial völlig anderen Welt als wir sie heute gewohnt sind. Medien können heute im Internet über vielfältige Kanäle und Anbieter konsumiert werden. Streaming und Downloads erlauben das Hören von Musik, das Sehen von Filmen und Serien und das Lesen von Büchern – fast jederzeit und an jedem Ort.

Das Internet gab es zu DDR-Zeiten noch nicht. Um Musik transportieren und hören zu können, benötigte man Tonträger, wie Schallplatten oder Musikkassetten. Filme waren auf Videokassetten gespeichert. Bücher gab es nur gedruckt. Dies machte es dem Staat viel leichter, der Bevölkerung Medien vorzuenthalten.

Die Postkontrolle war ein Weg der Kontrolle von Warenströmen.

Ein zentrales Ziel der Postkontrolle neben der Überwachung und Kontrolle der Bürgerinnen war es, den Postsendungen Bargeld und Wertsachen zu entnehmen und sie dem Staatshaushalt der DDR zuzuführen. Allein zwischen 1984 und1989 wurden DDR-Bürgerinnen von ihrem Staat auf diese Weise rund 32 Mio. DM gestohlen.

Links zum Thema

Transparenz

Wie der Staat die Möglichkeiten zum freien Medienkonsum beeinflusste: das Beispiel der Postkontrollen

Auch diese Sektion setzt auf „Irritation“

- in Bezug auf Maßnahmen des Staates (Postkontrolle),

- aber auch in Bezug auf die medialen Rahmenbedingungen, die das Eingreifen erleichterten (weitere Irritation: analoge Datenträger statt online Medien).

Die Materialien in der Materialspalte sind hier rein illustrativ.

Vertiefungen zur Postkontrolle finden sich bei Repression, Kapitel „Wie in der DDR Menschen Menschen kontrollierten und so Grundlagen für Repression schufen“.

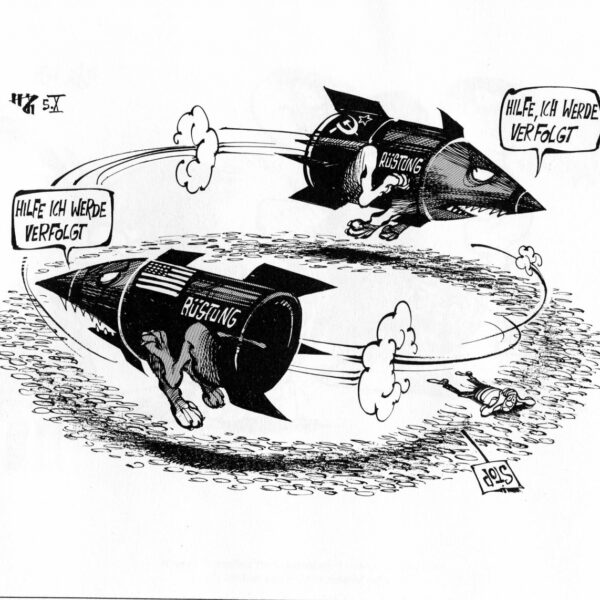

Zensur – Was sollte nicht in die Köpfe und Herzen gelangen?

Sicherlich hätte es die Lebenszufriedenheit erhöht, wenn die DDR-Bürger*innen einfach hätten kaufen können, was sie gerne hörten, sahen oder lasen. Dem stand die Sorge der Machthaber entgegen, dass Musik, Filme und Literatur aus dem Westen der Durchsetzung der eigenen Ideologie im Wege stehen könnte.

Zensur schien für die SED der geeignete Weg, dem entgegenzuwirken. Unliebsame Künstlerinnen, Autorinnen und Themen wurden auf Verbotslisten gesetzt. Manchmal wurde nicht das gesamte Werk, sondern nur einzelne Lieder, Filme oder Bücher verboten. Nicht nur Literatur, Songs und Filme aus dem Westen wurden zensiert, sondern auch Werke von DDR-Urheberinnen. Zum Teil gelang es den Autorinnen trotzdem, im Westen zu publizieren. Oft wurden diese Werke dann aber unter einem Pseudonym veröffentlicht, um keine Schwierigkeiten mit der Stasi zu bekommen.

Links zum Thema

Das „Archiv unterdrückter Literatur in der DDR“ ist ein Projekt, das von der Bundesstiftung Aufarbeitung der SED-Diktatur unterstützt wurde. Darin wurden literarische Werke gesammelt, die während der DDR nicht veröffentlicht und deren Autor*innen von der SED unterdrückt wurden.

Transparenz

Zensur – was nicht in die Köpfe sollte

In dieser Sektion erfolgt eine Erweiterung der Kontrolle auf „Zensur“ mit einer knappen Darstellung der Ziele, die der Staat damit verfolgte, und einem ebenso knappen Hinweis auf Versuche, die Zensur im eigenen Land zu umgehen.

Die Materialspalte vertieft und erweitert den Aspekt Zensur:

- Indem auf entsprechende Informationen in der Ausstellung „Leseland“ verwiesen wird. Diese kann über die Webseite der Stiftung Aufarbeitung abgerufen werden.

- Indem gezeigt wird, dass schon der Verdacht, im Westen publizieren zu wollen, eine geheime Hausdurchsuchung nach sich ziehen konnte. Ein Schulungsfilm der Stasi zeigt, wie sie ihre Mitarbeiter auf eine solche Maßnahme vorbereitet hat.

Warum war es in der DDR trotzdem möglich, legal Westmusik zu hören?

Wer westliche Musiksender hört, hört auch Werbung und Nachrichten des Westens. Das war natürlich nicht im Sinne der Staatsführung der DDR. Deshalb ließ die SED zu, dass Westmusik in DDR-eigenen Sendern gesendet wurde – ohne westliche Weltanschauung. Zugleich wurde aber festgelegt, dass die Westmusik nur maximal 40 Prozent des Programms ausmachen durfte. Diese sogenannte „60/40-Regel“ galt auch für Diskotheken und andere Orte, an denen Westmusik gespielt werden durfte. Liedgut aus sozialistischen Staaten sollte dominieren.

Links zum Thema

Auch in diesem Bericht der Stasi geht es um das Konzert in Westberlin.

Auch in diesem Artikel des Musikmagazins „Rolling Stone“ geht es um die Vorfälle in Berlin.

„Langhaarige, Beatfans und Gammler“: Um das Phänomen der Beat-Musik und deren Bedeutung für die Jugend in der DDR geht es in diesem Beitrag aus Jugendopposition.de.

Dieser Artikel auf Wikipedia befasst sich mit dem ersten in der DDR gepressten Beatles-Sammelalbum.

Transparenz

Warum war es in der DDR aber trotzdem möglich, legal Westmusik zu hören?

Die letzte Sektion rundet das Kapitel ab, indem wieder der Bogen zur Musik geschlagen wird. Es wird der DDR Sender Jugendradio DT64 vorgestellt, der nach der 60/40 Regel maximal 40% Westmusik senden durfte.

Die Materialspalte ist in diesem Fall lediglich illustrativ und zeigt das Logo des Senders.

Mit den folgenden Unterthemen wollen wir dich dazu anregen, dich näher mit den Markern für sozialen, materiellen und ökologischen Wohlstand in Diktaturen zu befassen.

Du sollst einen Blick dafür bekommen, dass die DDR ihren Bürger*innen ein tiefes, gesichertes Wohlbefinden grundsätzlich verwehrte, dass jeder einzelne Mensch dennoch in seinem konkreten Leben erfüllt leben konnte.

Ein tiefes, gesichertes Wohlbefinden verwehrt ein Staat seinen Bürger*innen, indem er Grundrechte missachtet und Träume verwehrt. Bürger*innen können sich ihre Wünsche nicht erfüllen – nicht, weil es nicht möglich wäre, sondern weil der Staat es nicht zulässt.

Wir haben eine Auswahl an Kapiteln getroffen, die besonders gut zu deiner Profilauswahl passen, die du am Anfang gemacht hast.

Du kannst jederzeit gerne nach unten scrollen und dir die übrigen Kapitel des Themas ansehen.

Das Abschlusskapitel solltest du aber auf keinen Fall verpassen, weil es die einzelnen Aspekte des Themas noch einmal zusammenfasst.