Teilnahmezwang

Die SED: Staatspartei mit Führungsanspruch

Worauf zielte der uneingeschränkte Führungsanspruch der SED?

Von der Staatsgründung, bis in den Winter 1989 lag die Staatsführung uneingeschränkt in der Hand der SED. Für niemanden sollte die Möglichkeit bestehen, jenseits der SED, den Staat aktiv mitzugestalten. Genau so wenig aber gab es die Möglichkeit einer eigenständigen oder gar kritischen Politik innerhalb der SED.

Eine kleine Minderheit von Führungskräften, die politischen „Führungskader“ steuerte und kontrollierte politische, wirtschaftliche, sozial- und kulturpolitische Entscheidungen. Die Aufgabe der darunter bestehenden Institutionen, Organisationen, Gremien war, das zu legitimieren und umzusetzen, was in der engeren Führung beschlossen worden war.

Der uneingeschränkte Führungsanspruch der SED ergab sich aus der zugrunde gelegten Vorstellung, dass

- der Weg hin zu einer sozialistischen, klassenlosen Gesellschaft ohne Alternative sei und

- nur die SED, besser gesagt die Führungskader, diesen Weg anleiten könne.

Nach dieser Vorstellung war das klare Bekenntnis der Bürger*innen zum Sozialismus ebenso unerlässlich, wie deren unbedingter Gehorsam gegenüber der Parteiführung. Kritiker*innen innerhalb und außerhalb der Partei wurden verfolgt, u.a. durch die letztlich zu diesem Zweck gebildete Stasi.

Transparenz

Warum waren Massenorganisationen so wichtig für die SED?

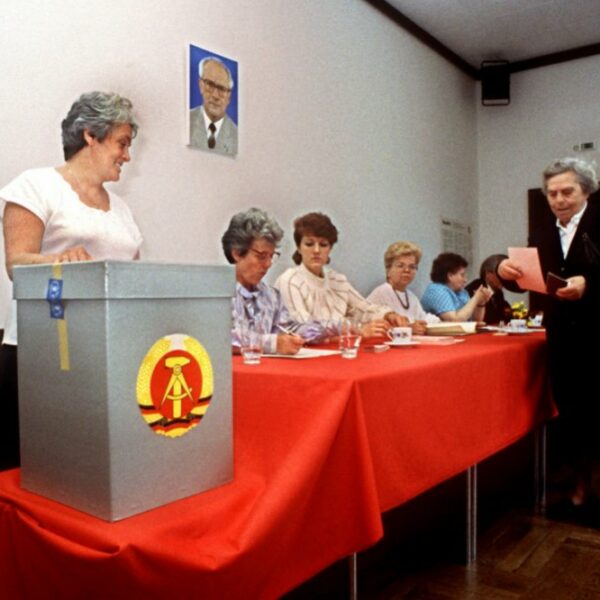

Um die knapp 16 Millionen DDR-Bürger*innen für die Ideen des Sozialismus zu gewinnen, sie zu mobilisieren und zugleich zu kontrollieren, setzte die SED auf Massenorganisationen.

Neben dem Versuch, die nächsten Generationen, die Kinder und Jugendliche zu erfassen, stand der Versuch, auch die erwachsene Bevölkerung möglichst breit zu durchdringen. Massenorganisationen ermöglichten es der Partei, direkten Einfluss auf verschiedene Bevölkerungsgruppen wie Arbeiter, Frauen, Bauern, Intellektuelle usw. auszuüben und ihre Aktivitäten zu lenken. Um die Mitgliedschaft attraktiv zu machen, wurden stets auch Dienstleistungen und Vergünstigungen angeboten. In den einzelnen Organisationen sollte eine Aura von Gemeinschaftlichkeit und gegenseitiger Unterstützung entstehen. Das sollte nicht zuletzt den Eindruck erwecken, dass die Partei breite Akzeptanz aus verschiedenen Bevölkerungsgruppen genoss.

Die höchsten Mitgliederzahlen hatten der Demokratischer Frauenbund Deutschlands, der Freie Deutsche Gewerkschaftsbund, die Vereinigung der gegenseitigen Bauernhilfe, der Kulturbund und Sportverbände wie der Deutscher Turn- und Sportbund oder die paramilitärisch ausgerichtete Gesellschaft für Sport und Technik.

Transparenz

Für Dich! – Was hatten DDR-Bürgerinnen von ihrer Mitgliedschaft im Demokratischen Frauenbund?

Am Demokratischen Frauenbund Deutschlands (DFD) lässt sich erneut zeigen, wie vorder- und hintergründige Absichten in der DDR auseinander liefen: Im Vordergrund ging es um die Gleichberechtigung der Frau. Im Hintergrund stand die Notwendigkeit, die Produktion und Produktivität der Betriebe zu steigern, wozu die Arbeitskraft der Frauen unerlässlich war. Viele Veranstaltungen und Maßnahmen des Frauenbunds boten deshalb konkrete Hilfen an, wie Frauen all ihre Rollen unter einen Hut bringen konnten, also voll erwerbstätig und gesellschaftlich wie politisch aktiv zu sein, und zugleich, ganz traditionell, Hausfrau, Ehefrau und Mutter zu bleiben.

Diese Doppelsinnigkeit spiegelt auch die illustrierten Frauenzeitschrift “Für Dich“ wieder. Sie war bekannt für ihre praktischen und praktikablen Ratschläge für den Alltag, für Mode und Kosmetik, und für damit verbundene yourself-Anleitungen. Zugleich wurde ein sozialistisches Frauenbild propagiert und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf beschworen.

Transparenz

Zuckerbrot und Peitsche – Was hat das mit den Massenorganisationen der DDR zu tun?

Das Wechselspiel zwischen Anreizen (Zuckerbrot) und Druck (Peitsche) lässt sich an vielen Massenorganisationen beobachten. Mitglieder erhielten Vergünstigungen wie den Zugang zu kulturellen Veranstaltungen, Ferienlagern, Bildungsangeboten und manchmal auch materielle Vorteile oder Rabatte oder ein Mehr an beruflichen Karrierechancen.

Diese Privilegien wurden von der SED monopolisiert. Das heißt, Menschen wurden Chancen und Möglichkeiten vorenthalten, sofern sie sich nicht einer Massenorganisation anschlossen. Das vermeintliche Zuckerbrot war also eine Peitsche für alle, die sich dem Einfluss der Partei und ihrer Organisationen entziehen wollten. Belohnung und Strafe wurden über die Massenorganisationen als Erziehungsinstrumente, letztlich der SED, eingesetzt. Sich der Teilnahme zu entziehen, hatte negative Konsequenzen.

Transparenz

Wenn du weiterscrollst, kannst du eines der Kapitel wählen, das Teilnahmezwang in der DDR behandelt.

Wir schlagen Dir, aufgrund der Angaben, die du zu deinem Profil gemacht hast, eine Tour durch das Thema vor. Sie umfasst meist zwei oder drei Kapitel und den Abschluss. Das Abschlusskapitel ist spannend, weil es zeigt, wie DDR-Bürger*innen sich erfolgreich gegen den Teilnahmezwang gewehrt haben und so zum Ende der SED-Diktatur beigetragen haben. Dabei zeigen wir immer auch, wie Jugendliche zu „Motoren der Veränderung“ geworden sind. Außerdem führt das Abschlusskapitel mit einem „heißen Thema“ in die Gegenwart. Auch dort muss jede*r von uns entscheiden, wo er*sie mitmacht und wo nicht. Dabei hilft es manchmal zu wissen, was Menschen in der DDR zugemutet worden ist, um sich heute zu positionieren.

Du bist natürlich nicht an unseren Tour-Vorschlag gebunden, sondern kannst dir gern auch andere Kapitel ansehen, wenn du magst.