Auf Dauer nicht aushaltbar

Die Beschränkungen der Freizügigkeit, insbesondere auch das widersprüchliche Vorgehen der Regierung in Bezug auf Lockerungen, führten zu Frustration in der Bevölkerung der DDR.

Auf der einen Seite standen die internationalen Vereinbarungen der von der DDR unterschriebenen KSZE-Schlussakte mit der Verpflichtung, das Recht auf Reisefreiheit zu achten. Auf der anderen Seite stand DDR-intern das harte Vorgehen gegen Ausreisewillige, das Freizügigkeit weitgehend missachtete. In diese Richtung wies auch die Schließung der Grenze nach Polen 1980.

Es gärte in der Bevölkerung.

Wunsch nach Reisefreiheit – ein Motor der Veränderung

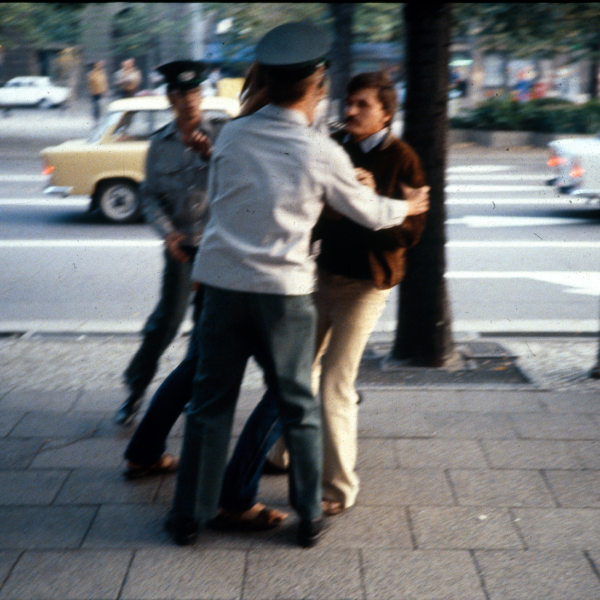

Der Wunsch nach Reisefreiheit war ein zentrales Anliegen vieler Bürgerrechtsgruppen. Kleinere Demonstrationen wie „weiße Kreise“ waren von der Stasi bislang unterdrückt worden.

Die Strategie war nun, durch Demonstrationen in einer größeren Öffentlichkeit die Teilnehmer*innen vor einem Zugriff durch die Stasi zu schützen.

Grenzöffnungen außerhalb der DDR als Motoren der Veränderung

Im Sommer 1989 öffnet Ungarn den Grenzzaun nach Österreich. DDR-Bürger*innen konnten nun über Ungarn in den Westen gelangen.

In den Botschaften in Prag und Warschau erzwangen Tausende von DDR-Bürger*innen diplomatische Verhandlungen, die zu Ausreisegenehmigungen am 30. September 1989 führten. Alle Versuche der DDR-Führung, den Weg über die Tschechoslowakei noch einmal zu schließen, scheiterten. Tausende verließen die DDR auf diesem Weg.

Die Massendemonstrationen im eigenen Land rissen währenddessen nicht ab.

Der Motor der Veränderung ist nicht mehr zu stoppen. Die Friedliche Revolution nimmt ihrer Lauf.

Die SED hatte darauf gehofft, mit erleichterten Ausreiseregelungen die Massenflucht des Jahres 1989 zu beenden. Diese Idee, die ursprünglich dazu gedacht war, den Forderungen der Oppositionsgruppen entgegenzukommen und so den Druck aus der Situation zu nehmen, führte für das SED-Regime zum Fiasko.

Daran war auch, aber nicht nur, die frühzeitige Veröffentlichung der neuen Reiseregelungen Schuld. Man hatte in der Hoffnung einer schnellen Entspannung die Nachricht verkündet, bevor die Grenzposten entsprechende Verfahrensanweisungen bekommen hatten. In dieser Situation der Überforderung brach ein Damm, der nicht mehr zu reparieren war.

Das Ende des SED-Regimes nahm seinen Anfang.

Links zum Thema

Trotz der neu gewonnenen Freiheiten erinnern nicht alle ehemaligen DDR-Bürger*innen den Mauerfall und das Ende der DDR als etwas Positives.

Manche waren selbst in irgendeiner Form für das System des Staates tätig gewesen und verloren nicht nur ihre Arbeit, sondern auch ihr gesellschaftliches Ansehen oder leitende Positionen. Einem Teil dieser Menschen wurden später Prozesse gemacht, sie wurden für Verbrechen bestraft, für die sie in der DDR noch gelobt worden waren, weil sie dem „Wohl der DDR“ gedient hatten.

Andere waren ideologisch oder aus Gewohnheit vom politischen System der DDR überzeugt. Sie waren mit dem Strom geschwommen, hatten sich in den Massenorganisationen eingebracht, hatten das Glück gehabt, nie in Verdacht gekommen zu sein und deshalb keine schlechten Erfahrungen mit dem Staat und seinen Vertreter*innen gemacht. Sie hatten ihr Land und alles was sie im Leben gewohnt waren verloren. Manche von ihnen hatten es nachher nicht geschafft mental im vereinten Deutschland anzukommen.

Die meiste Kritik kommt allerdings aus einer anderen Richtung. Menschen die durch das Ende der DDR ihre Arbeitsplätze verloren hatten und plötzlich mit neuen gesellschaftlichen und sozialen Rahmenbedingungen umgehen mussten, waren oft viel unmittelbarer von den Folgen der Wiedervereinigung betroffen, als sie das bewusst zuvor durch das Regime in der DDR gewesen waren.