Repression

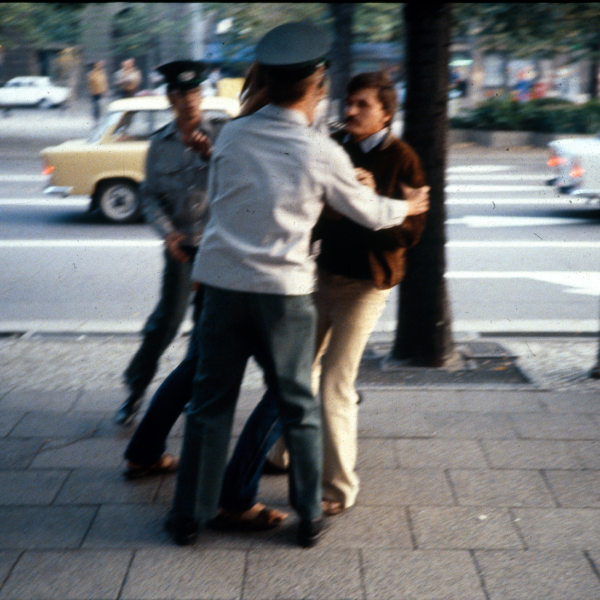

Ein besonders hässliches Gesicht der Repression:

Die blutige Niederschlagung von Aufständen

Von sowjetischen Panzern niedergeschlagene Aufstände

Machtsicherung für wen? Die gewaltsame Niederschlagung von Protesten in Ostblockstaaten

Staatliche Repression hat das Ziel des Machterhalts. Durch „Volksaufstände“ und Massenproteste, die auf Revolution und Umbruch zielen, wird die Macht der Herrschenden am grundsätzlichsten gefährdet. Mit militärischer Gewalt, die das Sterben der Gegner in Kauf nimmt oder sogar beabsichtigt, zeigt die Staatsgewalt ihr hässlichstes Gesicht.

In der DDR fällt die blutige Niederschlagung des Aufstands vom 17. Juni 1953 in diese Kategorie. Die sowjetischen Panzer, die aufgefahren wurden, sicherten nicht nur die Macht der SED, sondern zielten auch auf den Machterhalt der Sowjetunion.

Mit dem 1955 gegründeten Warschauer Pakt wurde die Stationierung sowjetischer Truppen in fast allen Staaten des Ostblocks, auch weiterhin in der DDR, festgelegt. Dies und das sowjetische Oberkommando über die Truppen des Warschauer Pakts sorgten dafür, dass in den „Bruderländern“ die kommunistische Herrschaft und die Treue gegenüber der Sowjetunion nicht in Frage zu stellen war.

Dennoch gab es Versuche aus dem System auszubrechen: Der ungarische Volksaufstand 1956 und der Prager Frühling 1968. Die Sowjetunion reagierte mit militärischen Mitteln und setzte Panzer gegen die Bevölkerung ein.

Transparenz

Die extremste Form staatlicher Repression ist die blutige Niederschlagung von „Volksaufständen“. Das Kapitel zeigt, dass es am 17. Juni 1953 nicht nur um den Machterhalt der SED ging, sondern darüber hinaus um den Einfluss der Sowjetunion in Ost- und Mitteleuropa. Wie ging Westdeutschland damit um?

Machtsicherung für wen? Der gewaltsame Niederschlag von Protesten in Ländern des Ostblocks

Diese Sektion dient der internationalen Einordnung des Volksaufstandes vom 17. Juni 1953 und behandelt in diesem Zusammenhang den Warschauer Pakt.

Traumatische Erfahrungen für Staat und Bürger*innen? Der 17. Juni 1953.

Was war los?

Auslöser für die Proteste war die Erhöhung der Arbeitsnorm. Sie entsprach einer höheren Arbeitsbelastung bei gleichem Lohn und war nur eine der Zwangsmaßnahmen im Zuge des Aufbaus einer sozialistischen Gesellschaft. Aus dem Arbeiterprotest entwickelte sich in wenigen Stunden ein politischer Volksaufstand, an dem sich schätzungsweise eine Millionen Menschen beteiligten. Die SED-Regierung sollte gestürzt werden, freie und geheime Wahlen, die Beachtung der Bürger- und Menschenrechte, auch die Einheit Deutschlands wurden gefordert. Mit massivem Einsatz von sowjetischem Militär, Volkspolizei und Stasi wurde die Massenerhebung niedergeschlagen. Mehr als 50 Menschen wurden getötet, ca. 15.000 Menschen wurden verhaftet, Tausende für Jahre eingesperrt.

Traumatisch für wen?

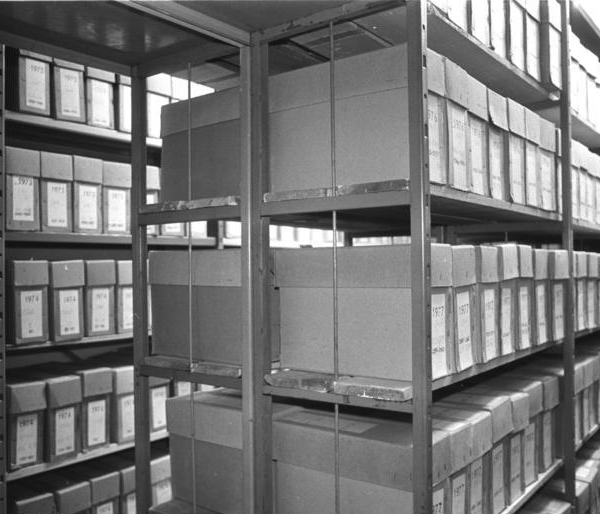

Die Angst vor einer Wiederholung eines Aufstands hat die SED-Parteiführung nie verlassen. Sie reagierte mit einer Doppelstrategie von Zuckerbrot und Peitsche. Der Sicherheitsapparat wurde massiv erweitert, u.a. durch die Einrichtung bewaffneter Kampfgruppen in den Betrieben. Vor allem aber wurde der Überwachungsstaat mit Hilfe der Stasi ausgebaut. Zugleich erfolgten Zugeständnisse an die Bevölkerung, die die wirtschaftliche Lage etwas entspannten. U.a. sollten „Sozialgeschenke“, wie bessere Versorgung, niedrigere Preise und billige Freizeitangebote die Menschen beruhigen.

Viele Bürger*innen wollten so aber nicht leben und verließen die DDR in Richtung Westen. 2,7 Millionen waren es bis zum Mauerbau 1961. Das Trauma für die, die blieben, war die gewaltsame Niederschlagung von Aufständen unter Einsatz sowjetischer Panzer. Der Sturz der kommunistischen Machthaber erschien unmöglich.

Transparenz

Traumatische Erfahrungen für Staat und Bürger*innen? Der 17. Juni 1953.

Nach einer kurzen Darstellung zum Volksaufstand am 17. Juni geht es a) um die damit verbundene traumatischen Erfahrung der SED, die zum weiteren Ausbau von Sicherheitskräften und Stasi/Überwachungsstaat führte, und b) um die Konsequenzen, die Bürger*innen nach der Niederschlagung des Aufstandes zogen, indem sie in den Westen gingen bzw. sich in der DDR einrichtetet, weil eine Ankämpfen gegen den SED-Staat hoffnungslos erschien.

Links zum Thema

Der 17. Juni als „Tag der deutschen Einheit“ – ein Nationalfeiertag dort, wo der Aufstand nicht stattgefunden hatte?

Wenige Tage nach dem Volksaufstand bereits erhob die Bundesrepublik den 17. Juni als „Tag der Deutschen Einheit“ zum Nationalfeiertag. Jedes Jahr fanden Feierstunden im Bundestag, Kranzniederlegungen, Erinnerungsfeiern an Schulen statt.

Bereits nach zehn Jahren erschienen dazu in der liberalen Presse (u.a. im Spiegel) erste kritische Kommentare. Nicht zuletzt mit der neuen Ostpolitik der 1970er Jahre gingen immer weniger Westdeutsche von einer Wiedervereinigung in absehbarer Zeit aus. Der Zeithistoriker Christoph Kleßmann stellt fest, dass die Bevölkerung im Laufe der Jahre zunehmend ins Grüne fuhr, statt an Gedenkveranstaltungen teilzunehmen.

In der politischen DDR dagegen wurde die Erinnerung an den 17. Juni 1953 weitgehend unterdrückt. Die Zurückdrängung begann damit, dass behauptet wurde, feindliche West-Spione hätten die Unruhen ausgelöst. Durch Schauprozesse gegen angeblich Verantwortliche, sollte ein Schlussstrich gezogen werden. Zum Teil wurden dabei Todesurteile verhängt.

Transparenz

Der 17. Juni als „Tag der deutschen Einheit“ – ein Nationalfeiertag dort, wo der Aufstand nicht stattgefunden hatte?

In dieser Sektion wird der Umgang mit dem 17. Juni in der DDR (Propaganda und private Erinnerung werden getrennt) und in der BRD fokussiert dargestellt. Die Entscheidung, ihn zum Nationalfeiertag der BRD zu machen, wird dabei (auch aus kritischen Äußerungen) betrachtet.

Wir haben für Dich aufgrund deines Profils einen geführten Durchgang durch das Thema „Repression – auf Dauer nicht aushaltbar“ vorbereitet. Wenn dich zusätzlich noch ein anderes Kapitel interessiert, klick es an!

Am Ende solltest du dich mit dem Abschlusskapitel befassen.

Dort bekommst du nicht nur eine kurze Zusammenfassung zu Repressionen in der DDR.

Du erfährst auch, wie Menschen, für die die Repressionsmaßnahmen ihres Staates nicht mehr aushaltbar waren, zu „Motoren der Veränderung“ wurden. Wir stellen Dir dazu das Beispiel der BLUES-Messen in einer Berliner Kirche vor.

Dass es Dir nützt, Dich mit Repression in einer Diktatur auseinandergesetzt zu haben, verdeutlichen wir zum Schluss am „Heißen Thema“ Polizeigewalt bei uns in Deutschland.

Sei gespannt!