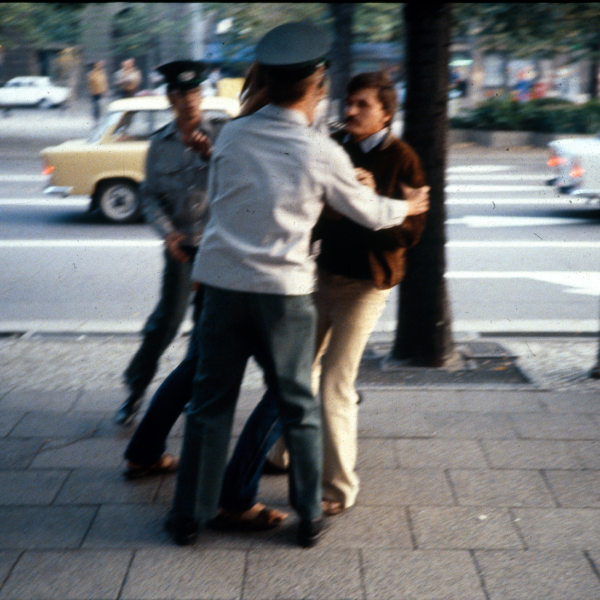

Repression

„Kaderakten“ – wie Papiere für Repression genutzt werden können

Personalakte vs. Kaderakte – ein Vergleich

Was macht Kaderakten zu ganz besonderen Personal-Akten?

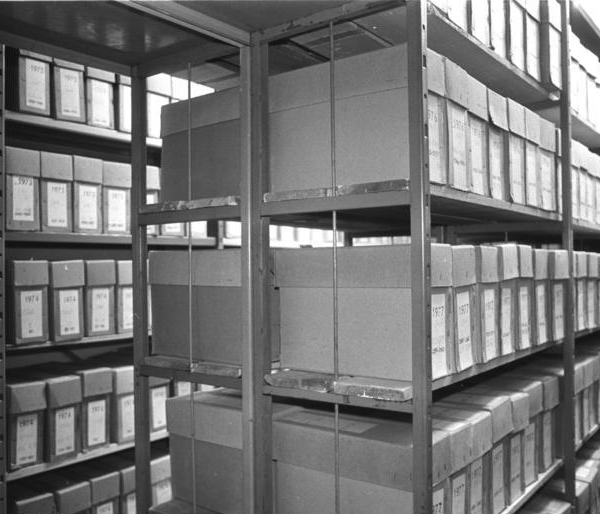

„Kaderakten“ wurden in den Betrieben und Behörden der DDR über jeden „Werktätigen“ geführt. Wie die Personalakten heute enthielten sie Zeugnisse, Bewerbungsschreiben, Arbeitsverträge und Versicherungsunterlagen, also für das Arbeitsverhältnis relevante Informationen.

Der zweite Teil an Unterlagen wäre heute in demokratischen Staaten aber streng verboten: Es wurden dort Unterlagen zum politischen Verhalten gesammelt, zu Aktivitäten in den Massenorganisationen der DDR, zu Charaktereigenschaften und Überzeugungen.

Alle Seiten waren durchnummeriert, Teile der Akte sollten also nicht entfernt werden können. Die Kaderakte war damit eine Art Spiegel der lebenslangen politischen, gesellschaftlichen, privaten Einstellungen eines jeden Arbeitnehmers. Anders als Personalakten heute wurden Kaderakten bei einem Wechsel der Arbeitsstätte von Betrieb zu Betrieb weitergereicht.

Als Arbeitnehmer*in durfte man die eigene Kaderakte nicht einsehen. Staatliche Institutionen, insbesondere die Stasi, konnten Kaderakten aber für sich nutzen. Sie waren damit ein leicht zugängliches Mittel zur politischen Kontrolle. Nicht nur bei der Suche nach einer neuen Arbeitsstätte war die Kaderakte ein wirksames Mittel der Repression.

Transparenz

Die in Betrieben geführten Personalakten (die so genannten Kaderakten) sind ein Beispiel dafür, wie der SED/ der Stasi, aber auch anderen Institutionen Zugriffe auf Informationen zu einzelnen Bürger*innen ermöglicht wurden. Zugleich kann an Kaderakten exemplarisch gezeigt werden, wie gesteuert werden konnte, welche Informationen zu finden sind.

Was macht Kaderakten zu ganz besonderen Personal-Akten?

In dieser Sektion wird gezeigt, dass Dinge, die es scheinbar auch in Demokratien gibt (wie Personalakten in Betrieben), in Diktaturen anderes geführt werden, andere Funktionen haben und für die Betroffenen undurchsichtig in ihrer Wirkung sind.

Auf der Materialspalte wird die Rechtlage zu Personalakten in der BRD der Rechtslage zu Kaderakten in der DDR gegenüberstellt. Im Vergleich fällt bei der Rechtslage der DDR besonders der Passus zur „politischen […] Eignung“ auf. Der Ausschnitt aus der Kaderakte von Oliver Lampe/ Lenz soll verdeutlichen, in welcher Ausführlichkeit über die politische Einstellung berichtet und welches Gewicht diesem Entscheidungskriterium bei der Bewerbung zugemessen wurde.

Auch das Verhalten im Kollektiv wurde in der Kaderakte bewertet.

„Zwiesprech“ – auch eine Form von Repression

Kaderakten als „soziales Korrektiv“ – eine Form weicher Repression

Schon die reine Existenz der Kaderakte und das Bewusstsein, dass die darin enthaltenen Einträge entscheidend für die berufliche Karriere sein konnten, übte subtil Druck auf die Werktätigen aus. Weil man selbst die Akte nicht einsehen durfte, wusste man auch nicht, was sie enthielt. So hatte man auch keine Möglichkeit, sich zu Eintragungen durch Vorgesetzte zu äußern oder gar sich dagegen zu wehren.

Die Kaderakte enthielt auch Beurteilungen des Verhaltens im Kollektiv, also in der Arbeitsgruppe, mit der man im Betrieb zusammenarbeitete. Angeleitet und kontrolliert wurde eine solche Arbeitsgruppe von einem „Brigadier“, der u.a. für die Beurteilungen und andere Eintragungen in die Kaderakte zuständig war. Vorauseilender Gehorsam und Vorsicht waren Maßnahmen der Selbstzensur. Viele Werktätige übten sich im „Zwiesprech“. Das bedeutet, dass man, sich genau überlegte, wie man mit seinem Gegenüber sprach und was man aussprach oder lieber für sich behielt.

Transparenz

Kaderakten als „soziales Korrektiv“ – eine Form weicher Repression

Diese Sektion verdeutlicht die Wirkung von Kaderakten als soziales Korrektiv und macht klar, dass auch das Repression ist. Dabei wird die Rolle von Kollektiven und Brigaden besonders hervorgehoben.

Udo-Lindenberg-Konzert 1983, in Stasi- und Kaderakten

Schulakten, die Personalakten von Massenorganisation oder Parteien – sind das nicht eigentlich auch Kaderakten?

Die Gesellschaft der DDR war straff organisiert. Alle sollten Teil der Gemeinschaft, des sogenannten Kollektivs sein – von Anfang an. Folglich gab es Kollektive nicht nur in den Betrieben, sondern auch in der Schule oder den Massenorganisationen. Sie sollten dazu dienen, die Menschen zu organisieren.

Auf unterschiedliche Weise wurde der Druck aufgebaut, mit dem Kollektiv konform zu sein. Zum Teil kam der auch von innen, aus den Klassen, den FDJ- Gruppen, den Sportvereinen. Er bestand auch in den Jugendsubkulturen. Im Kollektiv ging man davon aus, dass in jeder Gruppe IMs (Inoffizielle Mitarbeiter der Stasi) sein konnten, auch – und ganz besonders – in staatskritischen Gruppierungen. Man vermutete, dass abweichendes Verhalten, systemkritische Äußerungen oder die Entwicklung eigenständiger Identitäten umgehend gemeldet wurden. Die Absicht der sozialen Repression dürfte somit allen DDR-Bürger*innen mehr oder weniger bewusst gewesen sein.

In jeder staatlichen Organisation wurden Personalakten geführt, in denen Wert darauf gelegt wurde, das Verhalten im Kollektiv zu beschreiben und zu bewerten. Insofern waren auch diese Aktenbestände Informationsmaterial, das die Stasi bei Bedarf heranzog.

Transparenz

Schulakten, die Personalakten von Massenorganisation oder Parteien – Sind das nicht eigentlich auch Kaderakten?

In dieser Sektion soll gezeigt werden, dass es das an Betrieben erläuterte Prinzip auch in vielen andere Institutionen von klein auf gilt. Auf der Materialseite wird a) auf Schulakten und die FDJ verwiesen und b) der breite Niederschlag des von der FDJ veranstalteten Udo Lindenberg Konzerts (1983) in Stasiakten und FDJ-Akten gezeigt.

a) Ausreiseanträge und berufsbezogenen Repressionen

Das Zusammenwirken vieler Institutionen an berufsbezogenen Repressionen wird in nicht öffentlichen „Verfügungen“ und „Orientierungen“ deutlich. Ausreisewillige wussten davon nichts.

b) Zeitzeuge berichtet von gescheitertem Ausreiseantrag, ohne das Zusammenwirken im Hintergrund zu kennen.

c) Umgang des Oppositionellen Robert Havemann mit seiner durch einen Disziplinarverstoß begründeten Entlassung aus dem Universitätsdienst:

Die „Kaderakte“ als Waffe der Staatssicherheit – eine übertriebene Einschätzung?

Um zu verstehen, dass die Kaderakte ein Baustein der berufsbezogenen Repression in der DDR war, darf man sie nicht isoliert betrachten. Gerichte, Behörden, Bildungsinstitutionen, Gewerkschaften des FDGB und einzelne Betriebe wirkten zusammen, damit Berufliches zum Repressionsinstrument werden konnte. Die Federführung hatte dabei die Stasi. Sie konnte jederzeit auf die Kaderakte zurückgreifen, um Informationen auch über weit zurückliegende Lebensphasen zu erhalten.

Auch Stellenbesetzungen waren keine rein betrieblichen Angelegenheiten; je bedeutsamer die Stelle für den Aufbau des Sozialismus galt, um so größer war der Einfluss der Stasi: Wurde in der Kaderakte Kritik an der gesellschaftlich-politischen Einstellung des Bewerbers oder der Bewerberin geäußert, wurde der berufliche Aufstieg verhindert. War es der Stasi wichtig, Entscheidungen, z.B. über berufliche Repression, zu begründen, mussten von den Betriebsleitungskräften, z.T. gefälschte Eintragungen in Kaderakten vorgenommen werden.

Transparenz

Die „Kaderakte“ als Waffe der Staatssicherheit – eine übertriebene Einschätzung?

Diese Sektion stellt a) zum einen das Zusammenspiel unterschiedlicher Institutionen unter Federführung der Stasi dar, das für Betroffenen betriebsbezogener Repressionen schwer durchschaubar war. b) Zum anderen wird in diesem Kapitel die Nutzung der Katerakten durch die Stasi an Beispielen konkretisiert. Die Ausreisewilligen sind die Bezugsgruppe dieses Kapitels.

Wir haben für Dich aufgrund deines Profils einen geführten Durchgang durch das Thema „Repression – auf Dauer nicht aushaltbar“ vorbereitet. Wenn dich zusätzlich noch ein anderes Kapitel interessiert, klick es an!

Am Ende solltest du dich mit dem Abschlusskapitel befassen.

Dort bekommst du nicht nur eine kurze Zusammenfassung zu Repressionen in der DDR.

Du erfährst auch, wie Menschen, für die die Repressionsmaßnahmen ihres Staates nicht mehr aushaltbar waren, zu „Motoren der Veränderung“ wurden. Wir stellen Dir dazu das Beispiel der BLUES-Messen in einer Berliner Kirche vor.

Dass es Dir nützt, Dich mit Repression in einer Diktatur auseinandergesetzt zu haben, verdeutlichen wir zum Schluss am „Heißen Thema“ Polizeigewalt bei uns in Deutschland.

Sei gespannt!