Repression

Wie hängen Kontrollmechanismen, die sich auf alle Bürger*innen beziehen, mit Repression zusammen?

a) Experten-Statement zur Einordnung

b) Ausbildungsfilme und Filmmaterial für die Öffentlichkeit: Immer den Schein der Legalität wahren

a) Ausbildungsfilme und Filmmaterial für die Öffentlichkeit: Immer den Schein der Legalität wahren

c) Stasi-Mitarbeiter*innen als Kontrolleure

b) Stasi-Mitarbeiter*innen als Kontrolleure

Kontrolle – Überwachung – Repression

Kontrolle und Überwachung sind verwandte Begriffe. In diesem Kapitel liegt der Schwerpunkt nicht auf der Überwachung von als Staatsfeinden ausgemachten Personen, sondern auf Mechanismen der Kontrolle und damit zusammenhängend auch auf anlasslose Kontrollen. Auch mit dieser Art von Kontrolle sind Repressionen verbunden. Insbesondere handelt es sich um ein Klima einer oft unbestimmten Angst, das die Bevölkerung dazu brachte, sich konform zu verhalten und dazu, zumindest in der Öffentlichkeit, auf Kritik am SED-Staat zu verzichten.

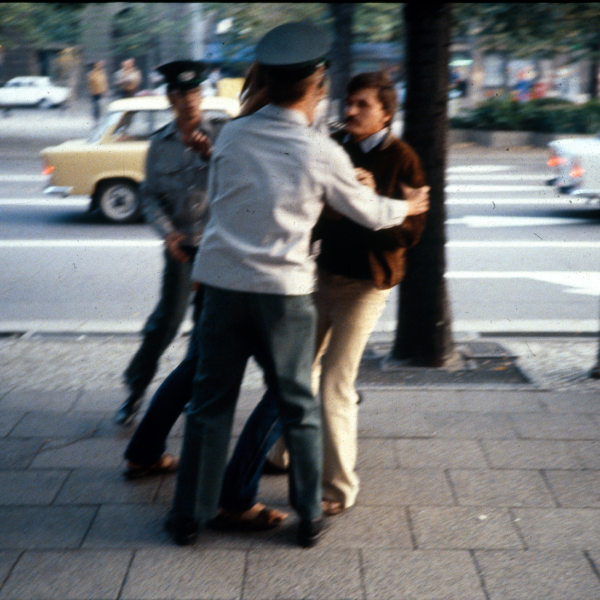

Es ist typisch für Diktaturen, dass sie versuchen, den Schein zu wahren, u.a. indem sie die Polizei, Zoll oder Militär einsetzen, um Kontrollen durchzuführen, die rechtsstaatlich Prinzipien weit überschritten. Neben offenen Kontrollen (wie Passkontrollen, Fahrscheinkontrollen, Sicherheitskontrollen auf Straßen) wurden in der DDR standardmäßig auch verdeckte Kontrollmethoden eingesetzt, die sich tendenziell auf die gesamte Bevölkerung richteten. Sie lagen oft, wenn auch nicht immer, in der Hand der Stasi, in ihrer Funktion als Kontroll-, Steuerungs-, Regulierungsapparat. Der Übergang zur Funktion als Verfolgungs- und Überwachungsapparat ist allerdings fließend.

Transparenz

a) Postkontrolle

b) technische Perfektionierung

c) politische Witze

d) Beschlagnahmungen

Wie die Stasi automatisierte Kontrollen einsetzte und so Grundlagen für Repression schuf

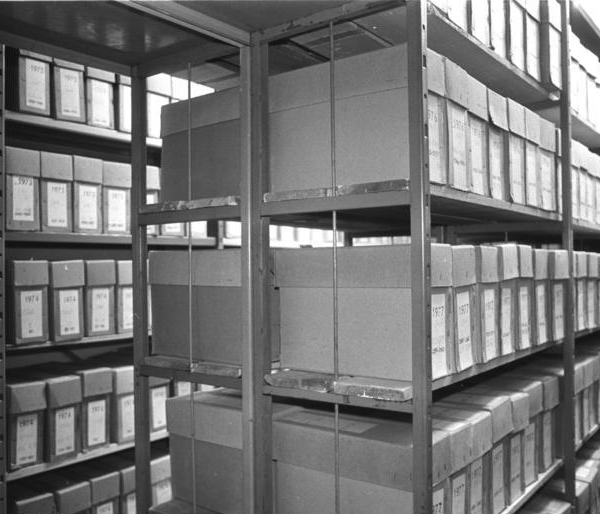

Die Stasi hat über die Jahre hinweg eine ganze Reihe an Möglichkeiten entwickelt, um große Mengen an Daten über die Bevölkerung zu sammeln und auszuwerten. Zum Teil waren diese technikgestützt. Dazu gehörte das maschinell unterstütze Öffnen und Verschließen von Post, Technik für das Abhören von Telefonaten, das Installieren von Abhörtechnik in Privatbereichen, der Einsatz von Röntgengeräten bei der Paketkontrolle oder der Überwachung von Fahrzeugen im Transitverkehr.

Am Beispiel der Postkontrolle wird deutlich, dass es nicht nur um die Überwachung einzelner Systemkritiker ging, sondern um die breite Kontrolle der Bevölkerung. Dazu gab es in den normalen Postämtern eigene Räume. Kontrolliert wurden Briefe nach ihren äußeren Merkmalen, nach bestimmten Schriften oder konkreten Adressen. Angeblich war ein Kontrolleur in der Lage zwischen 800 und 1000 Briefen täglich zu lesen/überfliegen. Von den für relevant gehaltenen Postsendungen wurden Kopien oder Fotos erstellt und in eigenen Karteisystemen abgelegt. Klar ist aber auch, dass mit den damals zur Verfügung stehenden Mitteln nicht alle erhobenen Daten auch ausgewertet werden konnten.

Für die Bevölkerung waren diese Grenzen nicht relevant. Klar war: einen rechtsstaatlichen Schutz des Postgeheimnisses gab es nicht. Angesicht der Bedeutung des Postwegs für die Kommunikation, war das für den Einzelnen lang nicht so lustig, wie die DDR-Witze zur Post das erscheinen ließen.

Transparenz

a) Verwaltung der OPK

b) Für Beobachtungszwecke umgebaute Kameras

c) Stasilehrfilm zur OPK

Was bedeutet „operative Personenkontrolle“ und zu was konnte sie führen?

Alle Kontrolltechniken konnten auch personifiziert werden, also gezielt auf Einzelpersonen bezogen werden. Dies wurde als „Operative Personenkontrolle“ bezeichnet. Dabei wurden Menschen über einen längeren Zeitraum beobachtet. „Opfer“ von OPKs waren Bürger*innen, die von der Stasi zur Opposition gezählt wurden, aber auch solche, die nur an einzelnen Veranstaltungen teilgenommen hatten oder durch zufällige Umstände in die Aufmerksamkeit der Stasi geraten waren. Außerdem wurden Menschen kontrolliert, die im öffentlichen Interesse standen.

Bei aller technischen Aufrüstung: Zentral für die OPK blieben die Beobachtungen, der auf die Person angesetzten Stasimitarbeiter*innen. Auf der Grundlage der gesammelten Daten wurde entschieden, ob daraufhin repressive Maßnahmen, wie die „Zersetzung“, folgen sollten. Die Stasi versuchte mit dieser Strategie Menschen so zu zermürben, dass sie ihr kritisches Verhalten aufgaben. Dabei wurden auch Verunglimpfung und die Bloßstellung im Familien-, Freundes- und Bekanntenkreis als Mittel der staatlichen Repression eingesetzt. Soziale Verbindungen sollten durchtrennt werden und Misstrauen gesät werden. Dazu wurden Gerüchte verbreitet, Geheimnisse verraten und sogar das Vorspiegeln einer Nähe zum Staat und der Stasi waren Mittel, die eingesetzt wurden.

Für „operativen Personenkontrolle“ wurde das Stasipersonal speziell geschult.

Transparenz

Kontrolle und Überwachung sind verwandte Begriffe. In diesem Kapitel liegt der Schwerpunkt nicht auf der Überwachung von Personen, die als Staatsfeinde galten, sondern auf Mechanismen der Kontrolle und damit zusammenhängend auch auf anlasslosen Kontrollen. Die auch mit diesen Kontrollen verbunden Repressionen bleiben das Leitthema. Die Stasi kommt dabei vor allem in ihrer Funktion als Kontroll-, Steuerungs-, Regulierungsapparat ins Spiel.

Der Übergang von Überwachungs- zu Verfolgungsapparat ist als fließend zu verstehen.

Wie in der DDR Menschen Menschen kontrollierten und so Grundlagen für Repression schufen

Die Mechanismen des Datensammelns über spezifisch zu bewachende Personen oder für die breite anlasslose Überwachung stehen im Zentrum. Damit tritt eine weitere Funktion der Stasi in den Vordergrund, die der vorbeugenden Überwachung der tendenzielle gesamten Gesellschaft dienen sollte. Des Weiteren wird der Einsatz dieser Methoden auch für „weiche Repressionen“ mit harten Wirkungen („Zersetzung“) herausgearbeitet

Auf der Materialspalte stehen die Postkontrolle, der Umbau von Fototechnik für die Spionage und das Prinzip der „Fortbildung“ innerhalb der Stasi, z.B. für konspirative Wohnungsdurchsuchungen, im Zentrum.

Beispiel für das Zusammenwirken vieler Stellen und die Perspektiven vor und nach der Wende auf das Verhalten der Schüler*innen.

Warum es falsch ist, bei „Kontrolle“ nur an die Stasi zu denken, und warum darin dennoch viel Wahres steckt.

An der Kontrolle der Gesamtgesellschaft waren in der DDR viele Institutionen und Personen beteiligt, ohne dass sie, z.B. als IMs, direkt zur „Staatssicherheit“ gehörten oder im Zuge des offiziellen Berichtswesen Berichte an die Partei oder direkt an die Stasi verfassen mussten.

An vielen Stellen wurden Daten über junge und erwachsene Bürger*innen der DDR gesammelt, oft gesteuert durch Fragestellungen nach der Treue zur sozialistischen Gesellschaft. Belege für Letzteres liefern u.a. (Schul-)Zeugnisse, Teilnahmebestätigungen, Bewerbungsschreiben. Die Daten wurden stets so abgelegt, dass sie leicht abgerufen werden konnten.

Die Staatssicherheit war – meist sogar offiziell –, zum Abruf aller Informationen berechtigt, vor allem auch zur Entscheidung, wie die Informationen genutzt werden sollten. Auf diese Weise lieferten Polizistinnen und Polizisten, Mitarbeiter des Zolls, Lehrkräfte, Universitätsdozenten, Mitarbeiter in kommunalen und staatlichen Behörden, in Betrieben und LPGs … Informationen, die von der SED und ihrem „Schild und Schwert“, der Stasi, dafür genutzt werden konnten, einzelne Bürger*innen aber auch die gesamte Gesellschaft zu kontrollieren.

Wer ins Visier der Stasi geriet, war damit einem Apparat ausgeliefert, der über alle nur denkbaren Mittel und Methoden verfügte, in das Leben des einzelnen Bürgers einzudringen. Ausgeliefert war man auch den Schlüssen und Konsequenzen, die die Stasi aus den Informationen zog. Aufgrund der fehlenden Rechtsstaatlichkeit in der DDR gab es für den Einzelnen wenig Möglichkeiten, sich zu Wehr zu setzen.

Transparenz

Links zum Thema

https://www.stasi-unterlagen-archiv.de/assets/bstu/de/Publikationen/EV_Lesebuch_DE_barrierefrei.pdf

enthält u.a. einordnende Beiträge zu Stasi und SED und konkrete Artikel zu IM, Post- und Telefonkontrolle, politischer Justiz

Vorrangig Quellenmaterial zum Thema Zersetzung

https://www.bpb.de/themen/deutschlandarchiv/311677/die-logistik-der-repression/

Die letzten beiden Beiträge befassen sich mit der „Zentrale Versorgungsbase für das MfS“, gelegen in einem großen Sperrgebiet im Osten Berlins. Es war Logistikzentrum, Ausbildungsstätte, Hundeschule oder Stasi-Kinderferienlager. Auch Postsendungen aus dem Westen wurden hier heimlich geplündert, beschlagnahmte Autos gelagert und Militärgut deponiert.

Wir haben für Dich aufgrund deines Profils einen geführten Durchgang durch das Thema „Repression – auf Dauer nicht aushaltbar“ vorbereitet. Wenn dich zusätzlich noch ein anderes Kapitel interessiert, klick es an!

Am Ende solltest du dich mit dem Abschlusskapitel befassen.

Dort bekommst du nicht nur eine kurze Zusammenfassung zu Repressionen in der DDR.

Du erfährst auch, wie Menschen, für die die Repressionsmaßnahmen ihres Staates nicht mehr aushaltbar waren, zu „Motoren der Veränderung“ wurden. Wir stellen Dir dazu das Beispiel der BLUES-Messen in einer Berliner Kirche vor.

Dass es Dir nützt, Dich mit Repression in einer Diktatur auseinandergesetzt zu haben, verdeutlichen wir zum Schluss am „Heißen Thema“ Polizeigewalt bei uns in Deutschland.

Sei gespannt!