Mangelnder Wohlstand

Hat „Wohl-Stand“ auch mit Freund und Feind zu tun?

In Ost wie West: Zum sich-wohl-Fühlen gehört für viele die Hoffnung auf ein friedvolles Leben

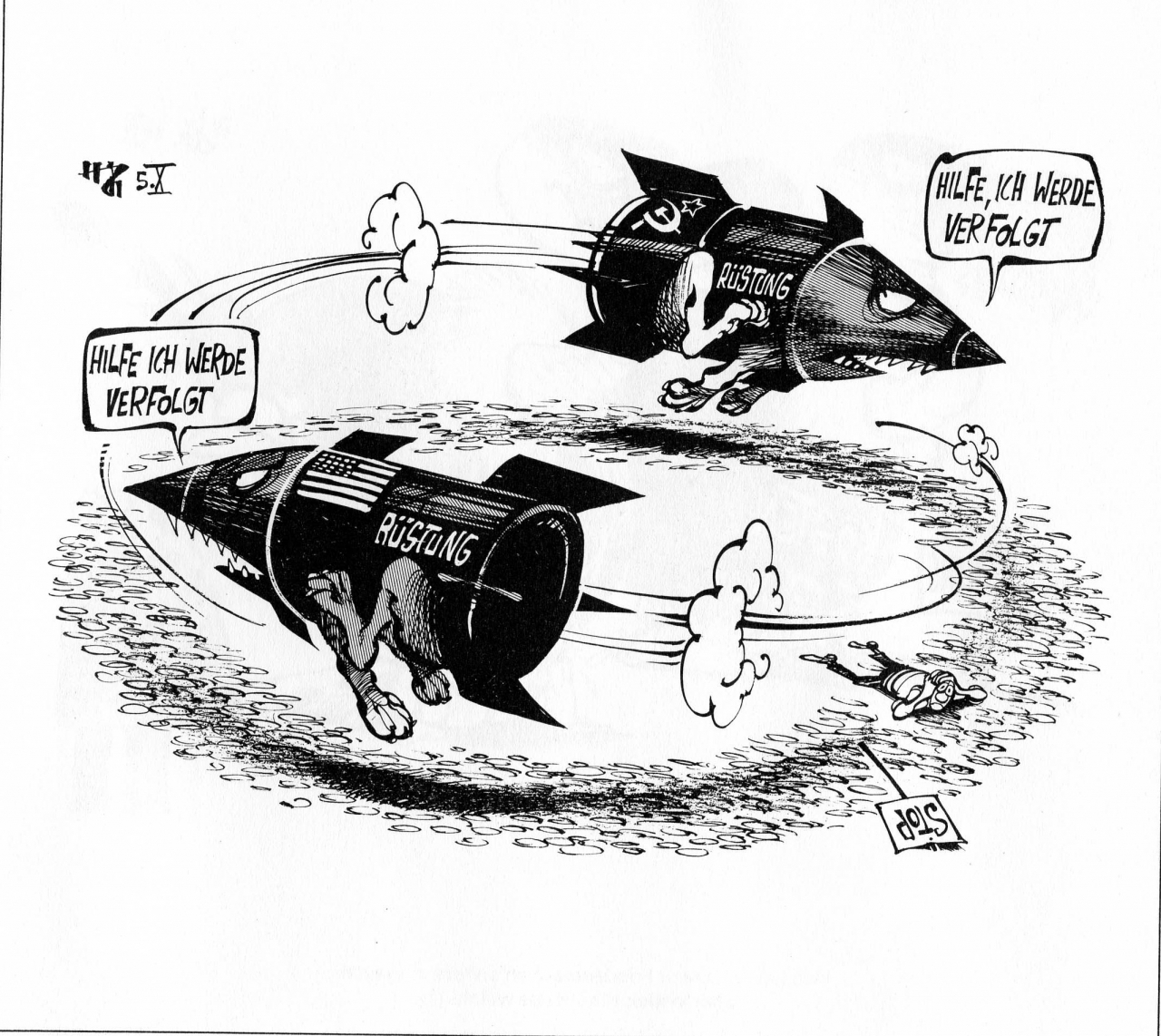

In Frieden leben zu können gehört zu den zentralen Faktoren des sich Wohl-Fühlens. Im Kalten Krieg zwischen Ost und West war die Angst vor einem Atomkrieg sehr lebendig. Dies lag am jahrelangen Wettrüsten, insbesondere mit atomaren Mittelstreckenraketen zwischen den USA und der Sowjetunion.

Die Menschen hatten Angst vor einer Eskalation, unabhängig davon, wo sie lebten. Sie gaben Ihren Ängsten auf sehr unterschiedliche Weise Ausdruck.

Links zum Thema

Der NATO-Doppelbeschluss war wohl eine der umstrittensten Entscheidungen, die die NATO, das Nordatlantische Verteidigungsbündnis, je getroffen hatte. Am 12. Dezember 1979 beschlossen die Außen- und Verteidigungsminister der Mitgliedstaaten

- Es sollten Verhandlungen mit der Sowjetunion über den Abbau der auf Westeuropa gerichteten SS-20-Raketen geführt werden. Die Stationierung dieser Atomwaffen hatte bereits Mitte der siebziger Jahre begonnen – als Ersatz für ältere Mittelstreckenraketen.

- Für den Fall eines Scheiterns der Gespräche mit der UdSSR, für die vier Jahre angesetzt wurden, würden die USA Ende 1983, ebenfalls nukleare Mittelstreckenraketen (Pershing II) in Europa stationieren.

Eine knappe Übersicht zum Thema Wettrüsten, findest du im LeMO.

Bei StudySmarter findest du eine didaktisch aufbereitete Lern-Einheit zum NATO-Doppelbeschluss.

Einen Überblick zu den Friedensbewegungen findest du im LeMO.

Transparenz

Die Angst vor einem atomaren Krieg war nicht spezifisch für die DDR. Diese Ängste beschäftigten die Menschen weltweit. Der Wunsch nach Frieden ist etwas, das die meisten Menschen teilen. In diesem Kapitel wird zunächst das Sehnen nach Frieden als ein zentraler Marker für das sich-wohl-Fühlen dargestellt und in diesem Zusammenhang auf die Friedenbewegungen in Ost- und Westdeutschland als Reaktion auf den Kalten Krieg eingegangen. Sodann wird der Militarismus in der DDR und dessen Einfluss auf das sich-wohl-Fühlen näher beleuchtet.

In Ost wie West: Zum sich-wohl-Fühlen gehört für viele die Hoffnung auf ein friedvolles Leben

Im Zentrum dieser Sektion steht die Absicht bewusst zu machen, dass zu den zentralen Faktoren des sich Wohl-Fühlens gehört, in Frieden leben zu können. Dies gilt in einem besonderen Maße, wenn man in einer Zeit lebt, in der die Gefahr eines Atomkriegs durch das Wettrüsten SU-USA sehr präsent ist.

Die Materialspalte unterstützt und vertieft:

- Über die DDR/Teilungs-Geschichte hinaus reicht die Frage: In Frieden leben können – ein neues Menschenrecht und die Karikatur Rüstungswettlauf.

- Songs aus West und Ost drücken die Friedenshoffnung aus: Nena 99 Luftballons, Karat Der blaue Planet.

- Ein Ausschnitt aus einem Zeichentrickfilm aus Großbritannien zeigt, dass die Angst vor einem Atomkrieg kein „deutsches“ Phänomen ist.

Historischer Kontext

Die 1970er Jahre waren eine Art Ruhephase im „Kalten Krieg“. Beide Machtblöcke verhandelten miteinander Verträge zur Begrenzung von Atomwaffen (SALT) und regelten das Zusammenleben in Europa mit dem KSZE Prozess, der 1975 mit der Schlussakte von Helsinki seinen vertraglichen Abschluss fand. Dennoch standen die Bemühungen um Entspannung und atomare Abrüstung aus den 1970er Jahren schon bald wieder vor dem Scheitern. Sowjetunion und USA, damit Ost und West, der Warschauer Pakt und die NATO, standen sich in den 1980ern wieder hart und feindlich gegenüber. In Europa, insbesondere auch in der DDR und der BRD, waren viele der umstrittenen atomaren Mittelstreckenraketen stationiert. Das „Gleichgewicht des Schreckens“ sollte eigentlich die beiden Supermächte von einem gegenseitigen Angriff abhalten. Die schiere Anzahl an Abschussanlagen für Kernwaffen sollte einen „Gegenschlag“ ermöglichen, wenn man vom Gegner zuerst angegriffen würde („Erstschlag“).

Insgesamt war die Angst vor einem Atomkrieg gerade in den frühen 1980er Jahren deshalb so stark wie nie zuvor. Die Menschen sorgten sich, dass das Spiel mit dem Feuer eskalieren könnte. Ausgerechnet die Staaten in Europa, egal ob in Ost oder West, hatten dabei nur begrenzte Möglichkeiten, wären aber in jedem Fall Kernorte der Kampfhandlungen und nuklearen Angriffe gewesen. Friedensbewegungen richteten sich deshalb gegen das Wettrüsten und forderten Friedenssicherung durch Rüstungskontrolle und Abrüstung.

Ein erster Schritt zu einer echten Abrüstung war 1987 der INF-Vertrag, der die sogenannte doppelte Nulllösung beinhaltete, bei der der Abbau und die Vernichtung aller nuklearen Mittelstreckenraketen (die von beiden Seiten nur Europa erreichen konnten) der USA und der Sowjetunion vereinbart wurde.

Heiße Themen

Heute ist das Thema „Atomkrieg“ leider wieder sehr aktuell. Durch den russischen Krieg in der Ukraine ist die Möglichkeit des Einsatzes von Atomwaffen so aktuell, wie seit über 30 Jahren nicht mehr. Lange hatte man geglaubt die Gefahr sei mit dem Kalten Krieg endgültig zu Ende gegangen, oder aber vielleicht auf einen terroristischen Zusammenhang beschränkt. Jetzt stehen sich wieder Staaten mit atomaren Waffen in Konflikten gegenüber. So gesehen ist de Wunsch nach Frieden so aktuell wie lange nicht mehr. Wieder demonstrieren Friedensbewegungen in Deutschen Städten und fordern heute ein Ende des Krieges in der Ukraine. Die Angst ist klar. Russland hat Atomwaffen und man befürchtet sie könnten eingesetzt werden. Die Umstände haben sich aber radikal verändert.

Im Kalten Krieg standen sich zwei Machtblöcke gegenüber, die ungefähr gleich stark gewesen sein dürften. Man konkurrierte um das „richtige“ politische System und den Einfluss in der Welt. Beide Seiten waren im Zweifelsfall dazu bereit mit allen Mitteln den Sieg des Gegners zu verhindern. Dazu gehörte die Idee den „Feind“ mit einem sogenannten „nuklearen Erstschlag“ vernichten zu können. Gleichzeitig hatten die Militärs beider Seiten Angst der Gegner könnte das eventuell überleben und selbst zurückschießen. Auch man selbst wollte das können, denn niemand verliert gerne vollkommen. Man wollte wenigstens zurückschlagen können. Deshalb bauten beide Seiten unheimlich große Bestände von Atomwaffen auf.

Die Zeit dieses Wettrüstens ist tatsächlich lange vorbei und mit dem Kalten Krieg zu Ende gegangen. Trotzdem gibt es noch sehr viele Atomwaffen aus dieser Zeit, die zum Teil seitdem modernisiert und erneuert wurden. Die Konstellation zwischen den Staaten dieser Welt hat sich aber sehr verändert. Heute ist es Russland, das die Ukraine überfallen hat, um Veränderungen der letzten 30 Jahre mit Waffengewalt zurückzudrehen. Die Ukraine soll wieder Teil Russlands werden, wenn es nach den Vorstellungen der Russischen Führung und russischen Hardlinern geht. Demgegenüber steht eine Interessengemeinschaft demokratischer Staaten, welche die Ukraine dabei unterstützen ein unabhängiger Staat zu bleiben ohne dabei jedoch selbst militärisch einzugreifen. Um das zu stoppen droht Russland mit der Atombombe. Weil die russische Führung genau weiß, dass Menschen davor Angst haben. Demgegenüber haben zwar die USA mit drastischen Konsequenzen gedroht, falls Russland eine Atombombe einsetzen würde. Der Einsatz von Atomwaffen wurde aber nicht ins Spiel gebracht.

Man ist sich in den Regierungen der demokratischen Länder einig. Man will Frieden. Aber die Ukraine muss auch unabhängig bleiben.

Material 1 Friedensdemos in der Alten Bundesrepublik

Material 2: Friedensgruppen in der DDR

Grenzenlos? Friedensbewegungen sowohl im Osten als auch im Westen

Ost- und Westdeutschland waren von der Stationierung der Mittelstrecken-Atomraketen besonders betroffen, denn die beiden deutschen Staaten lagen an der Bruchlinie zwischen den Blöcken und wären vermutlich zum Ziel der jeweiligen Gegenseite geworden. Im Osten wie im Westen entstanden Friedensbewegungen, die sich gegen das Wettrüsten richteten und Friedenssicherung durch Rüstungskontrolle und Abrüstung forderten. Gerade an den Friedensbewegungen und am Umgang mit ihnen werden die Systemunterschiede augenfällig.

An der Friedensbewegung der DDR zeigte sich, wie rigide SED und Stasi auf die Ansprüche von Bürger*innen reagierten, politisch mitzubestimmen: Jugendliche etwa, die sich zur Bewegung „Schwerter zu Pflugscharen“ bekannten, wurden streng sanktioniert, z.B. mit dem Ausschluss aus ihrer Universität, mit Nichtzulassung zum Abitur und Strafversetzung aus Betrieben.

Die westdeutsche Friedensbewegung der 1980er Jahre war eine soziale und politische Bewegung. Sie setzte vorrangig auf gewaltfreie Protestmethoden und zog, nicht zuletzt auch deshalb, Mitglieder aus verschiedenen Bevölkerungsgruppen an. Sie trug zur Veränderung der politischen Kultur der Bundesrepublik bei, u.a. durch die Etablierung der Grünen als neue Partei.

Historischer Kontext

Entstanden war die Friedensbewegung in der DDR aus einem christlichen, nichtstaatlichen Umfeld. Sie stellte ursprünglich eine Art Gegenbewegung zum 1978 eingeführten „Wehrkundeunterricht“ dar. Nachdem die evangelische Kirche in der DDR mit einem rechtlichen Widerspruch zur Einführung des „Wehrkundeunterrichts“ gescheitert war, wurden von ihr Veranstaltungen zur „Erziehung zum Frieden“ organisiert. Das bald gefundene Motto stammte aus der Bibel. „Schwerter zu Pflugscharen“ war in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg international immer wieder für Friedensinitiativen verwendet worden. Man stellte sich damit also gleichzeitig in eine globale Tradition. Das für das Logo verwendete Bild stellt eine Skulptur dar, die 1959 von der Sowjetunion an die UN geschenkt wurde und in New York im Garten der Zentrale der Vereinten Nationen steht. Inhaltlich wollte man damit eine politische Konfrontation mit den Machthabern der DDR vermeiden. Die Idee dahinter war, dass ein sowjetisches Symbol und ein biblischer Text kaum falsch sein könnten, um auf die eigenen Wünsche hinzuweisen.

Auch wenn das eigentliche Ziel, die Einwirkung auf die Rüstungspolitik der globalen Machtblöcke nicht erreichbar war, bildete die Friedensbewegung in der DDR doch die Grundlage für die Entwicklung zur Friedlichen Revolution.

In der Bundesrepublik trug die Friedensbewegung zu einer Stärkung des liberal-demokratischen Konsens und zur Etablierung politischer Protestkulturen bei. Zwar war ein öffentlicher Diskurs im Gegensatz zur DDR möglich, allerdings mussten auch hier bestehenden Strukturen erst Freiräume abgerungen werden, um den Protest in eine akzeptierte und stabile Form zu überführen. Dazu trugen letztlich etablierte Gruppierungen wie Gewerkschaften, Kirchen und Parteien ebenso bei, wie wechselnde soziale Bewegungen.

In West wie Ost trugen die Friedensbewegungen zu politischem und gesellschaftlichem Wandel bei, aber nur im Osten folgte daraus ein Potenzial für politischen Umbruch.

Transparenz

Grenzenlos? Friedensbewegungen sowohl im Osten als auch im Westen

Die Friedensbewegungen in Ost und West stehen im Zentrum dieser Sektion. Sie haben zwar ein gemeinsames Ziel, aber zugleich wird an ihnen der Systemunterschied besonders augenfällig.

An der Friedensbewegung der DDR zeigte sich, wie rigide SED und Stasi auf die Ansprüche von Bürger*innen reagierten, politisch mitzubestimmen. Als Beispiel wird die Bewegung „Schwerter zu Pflugscharen“ gewählt. Dass das Streben nach Frieden, einer geschützten Umwelt, Mitbestimmung und Demokratie auf Dauer nicht zu unterbinden ist, klingt bereits an.

An der westdeutschen Friedensbewegung der 1980er Jahre wird betont, dass es sich um eine soziale und politische Bewegung handelte, die nachhaltig wirkte, obwohl ihr eigentliches Ziel, den NATO-Doppelbeschluss und damit das Wettrüsten zu stoppen, gescheitert war.

Die Materialspalte dient der näheren Erläuterung und der Vertiefung:

- Zwei Westdemos mit ihren Leitmotiven;

- Im Osten: Friedensgebete, Schwerter zu Pflugscharen;

- Die Deutsch-deutsche Politik rund um die Friedensbewegung wird am Bsp. der DDR-Kontakte der Grünen angerissen.

Sich-Wohlfühlen durch Militarismus? – staatlicher Militarismus in der DDR

Die SED versuchte, ihren Staat als den „deutschen Friedensstaat“ darzustellen. Der andere, der nicht-friedliche deutsche Staat, war in dieser Perspektive die Bundesrepublik. Es schien aber vielen der DDR-Bürger*innen abwegig, dass Westdeutschland der Feind sein sollte, gegen den man sich auf Biegen und Brechen verteidigen muss, z.B. indem man die Grenzen schloss, eine starke Wehrpflicht-Armee aufstellte und diese durch Militarismus in der gesamten Gesellschaft unterstützte.

Auch die Präsenz sowjetischer Truppen im eigenen Land wurde nicht als Friedenserfahrung erlebt, erst recht nicht angesichts des militärischen Eingreifens der Sowjets gegen Freiheitsbewegungen in sozialistischen Bruderstaaten und 1953 in der DDR selbst.

Links zum Thema

Historischer Kontext

Die Präsenz Sowjetischer Truppen ergab sich daraus, dass die DDR weltpolitisch dem Warschauer Pakt angehörte, einem Militärbündnis der osteuropäischen Staaten unter Oberkommando der Sowjetunion (SU). Der Warschauer Pakt verschaffte der SU die Möglichkeit, Truppen in den so genannten „Bruderländern“ zu stationieren und durch militärischen Druck die Herrschaft der Kommunistischen Partei im jeweiligen Land zu sichern. Das war 1953 in der DDR, 1958 in Ungarn und 1968 in der Tschechoslowakei geschehen. Zumindest die letzten beiden Staaten wären ohne Eingreifen der SU womöglich unabhängig geworden.

Mit der „Breschnew Doktrin“ wurden dann ab 1968 die bisherigen „willkürlichen“ militärischen Eingriffe in die Innenpolitik sozialistischer Staaten strukturell verankert und zur Pflicht der SU erklärt. Die Bürger*innen der DDR waren also, auch bei theoretisch erfolgreichem Aufbegehren gegen die Herrschaft der SED, immer in der Gefahr durch die SU erneut unterworfen zu werden.

Die sowjetischen „Freunde“ im Land waren also eigentlich Besatzungstruppen, die die Treue der DDR im Zweifelsfall militärisch sichern sollten.

Transparenz

Sich-Wohlfühlen durch Militarismus? Gesellschaftlicher Militarismus in der DDR

Diese Sektion greift den staatlichen Militarismus in der DDR auf. Es erfolgt hier die Auseinandersetzung mit dem selbsternannten „deutschen Friedensstaat“ DDR, der Westdeutschland systematisch als Feind, gegen den man sich u.a. durch die Grenzpolitik und eine starke Wehrpflicht-Armee schützen „musste“, aufbaute. Aufgegriffen wird auch die Präsenz sowjetischer Truppen in der DDR und im gesamten Ostblock, was von den allermeisten DDR-Bürgern*innen keineswegs als „Friedensstaat“ wahrgenommen wurde.

Die Materialspalte legt den Fokus auf die sowjetische Präsenz:

- auf die weitgehend unsichtbaren, weil kasernierten sowjetischen Truppen in DDR;

- auf Breschnew und seine Doktrin;

- auf den Einsatz sowjetischer Panzer gegen Friedensbewegungen in Ungarn und der Tschechoslowakei.

Es werden jeweils auch Konsequenzen angesprochen, die in der DDR zu spüren waren.

Sich-Wohlfühlen durch Militarismus? Gesellschaftlicher Militarismus in der DDR

Wohl-Stand kann viele Gesichter haben: Finanziell stellten sich die vielen DDR-Bürger*innen ziemlich gut, die in den 1980er Jahren einem der zahlreichen „bewaffneten Organe“ ihres Landes angehörten. Gemeint sind damit alle mit Waffen ausgerüsteten, meist uniformierten Gruppierungen, die für die Landesverteidigung und die innere Ordnung eingesetzt werden konnten. Neben der Nationalen Volksarmee (NVA), den Grenztruppen und der Volkspolizei standen Transportpolizei, die Zollverwaltung oder die ebenfalls militärisch organisierten Zivilverteidigung und der Katastrophenschutz.

Mit über 200.000 Mitgliedern zahlenmäßig besonders groß waren die „Kampfgruppen der Arbeiterklasse“. Es gab sie in allen Betrieben, in staatlichen Behörden und Hochschulen. Die Mitgliedschaft brachte allerdings keine großen Einkommensvorteile. Manche haben sich als Teil dieser Verbünde vermutlich durchaus wohlgefühlt. Für alle galt dies aber sicher nicht.

Historischer Kontext

Als besondere militärische Organisationen entstanden in den 1950er Jahren die „Kampfgruppen der Arbeiterklasse“.

Ihr Eid lautete:

„Ich bin bereit, als Kämpfer der Arbeiterklasse die Weisungen der Partei zu erfüllen, die Deutsche Demokratische Republik, ihre sozialistischen Errungenschaften jederzeit mit der Waffe in der Hand zu schützen und mein Leben für sie einzusetzen.“

Trotz dieser ideologischen Aufladung gab es in der Realität des DDR-Sozialismus unter den so genannten „Kämpfern“ viele der für die DDR charakteristischen Mischformen von „Mitmachern“ und „Verweigerern“.

Hauptsächlich aus männlichen SED-Mitgliedern bestehend, gab es die „Kampfgruppen“ in den Betrieben, staatlichen Einrichtungen, LPGs sowie den Hoch- und Fachschulen. Ihre Mitglieder nahmen in ihrer Freizeit mehrmals im Jahr, zumeist an Freitagen oder Wochenenden, in Uniform an militärischen Übungen oder Schulungen teil, die durch Offiziere der Volkspolizei angeleitet wurden. Die „Kampfgruppen“ trugen massiv zur Militarisierung der DDR-Gesellschaft bei. Im Verteidigungsfall waren die „Bezirkskampfkräfte“ zur Eingliederung in die NVA-Verbände vorgesehen. Die Bewaffnung der Angehörigen der „Kampfgruppen“ bestand aus Pistolen, Sturmgewehren, Maschinenpistolen, MGs, Granatwerfern, leichten Panzerabwehr- und Flakgeschützen sowie leichten Schützenpanzern und waren damit sogar für militärische Gefechtseinsätze gerüstet. Der historisch wichtigste Einsatz der „Kampfgruppen“ war aber die Absicherung des Baus der Berliner Mauer 1961. Des Weiteren wurden sie zum Beispiel zur Unterstützung der Volkspolizei mobilisiert, wenn Sowjetsoldaten mit Munition fahnenflüchtig waren. Öffentliche Präsenz zeigten die „Kampfgruppen“ insbesondere bei den jährlichen Paraden zum 1. Mai.

Transparenz

Sich-Wohlfühlen durch Militarismus? Gesellschaftlicher Militarismus in der DDR

Die Vielzahl an bewaffneten Organen und die Menschen, die sie bildeten, stehen im Zentrum dieser Sektion zum gesellschaftlichen Militarismus. Hierbei wird theamtisisert, dass Wohl-Stand viele Gesichter hat:

- Finanziell war es günstig, zur Nationalen Volksarmee (NVA), den Grenztruppen und der Volkspolizei, einschl. der Transportpolizei, zur Zollverwaltung, zur ebenfalls militärisch organisierten Zivilverteidigung und dem Katastrophenschutz zu gehören.

- Nicht so sehr finanziell, sondern eher ideell (u.a. sozialer Wohlstand in einer Männergemeinschaft) waren die Vorteile zu den über 200.000 Mitgliedern der „Kampfgruppen der Arbeiterklasse“ zu gehören.

Der Kerngedanke ist aber, dass manche DDR-Bürger es ganz generell als Wohl-Stand empfanden, Teil dieser (para-)militärischen Einheiten zu sein (zumal die „richtige“ Einstellung zum Teil Einstellungskriterium war), andere aber auch nicht.

Der Fokus der Materialspalte liegt auf den Kampfgruppen: Sie zeigen zweimal Ausbildungsfotos, dann den Ernst beim Einsatz während des Mauerbaus. Bezogen auf 1989 stellen sie die Frage: Wo gehört ihr dazu? Ebenfalls in Bezug auf 1989 wird die Stasikontrolle gegenüber den Kampfgruppen dokumentiert.

Material 1 – Im Kindergarten

Material 2 – Schulalltag

Material 3 – Ein neues Schulfach: Wehrunterricht

Wohl-Gefühle? Militarismus schon im Bildungssystem

Ab dem Vorschulalter wurde systematisch ein Feindbild gegen die Bundesrepublik aufgebaut und die Bedeutung der Landesverteidigung herausgestellt. In Kindergärten wurde z.T. sogar gezielt Kriegsspielzeug angeschafft.

Ab der Grundschule sollten die Kinder sich dann an das Tragen von „Uniformen“ und an militärische Rituale gewöhnen. Das Halstuch und die Uniform der „Jungen Pioniere“ und der „Freien Deutschen Jugend“ (FDJ) sind ein Beispiel. Rituale wie Fahnenapelle an den Schulen und öffentliche Auftritte der FDJ bei Paraden, z.B. zum „Republikgeburtstag“ oder zum 1. Mai, prägten den Alltag der Kinder und Jugendlichen.

Manche Sportwettkämpfe und vor allem der seit 1978 verpflichtende „Wehrkundeunterricht“ hatten die Funktion einer paramilitärischen Ausbildung an Schulen. Die Diskrepanz zwischen offiziell verkündetem Pazifismus und der real-militaristischen Erziehung entwickelte sich zum Ärgernis weiter Teile der Eltern in der DDR. Nicht wenige Jugendliche reagierten auf diesen Widerspruch mit Interesse an der Friedensbewegung.

Historischer Kontext

Schon im „Bildungs- und Erziehungsplan“ für vier- und fünfjährige Kinder hieß es: „Die Beziehungen der Kinder zu den bewaffneten Streitkräften werden vertieft.“ Eine Gewöhnung an den militaristischen Charakter des DDR-Staats wurde von Anfang an betrieben und in allen Institutionen verfolgt.

Der „Wehrunterricht“ war ab 1978 ein für alle verpflichtendes Schulfach. In einem theoretischen Teil lernten alle zusammen die Grundlagen von Krieg und Landesverteidigung. In einem praktischen Teil mussten die Jungen in einem „Wehrlager“ wie Soldaten trainieren und erste militärische Erfahrungen sammeln. Das Werfen von Handgranaten, schießen mit Gewehren und überleben in der Natur gehörten dazu.

Mädchen lernten in sogenannten „Zivilverteidigungsübungen“ das Versorgen von Verwundeten, das Überleben in einem Atomkrieg und die Übernahme von Feuerwehraufgaben. An solchen Übungen konnten auch Jungen teilnehmen, wenn es sich um größere Veranstaltungen handelte.

Es gab keine geregelte Möglichkeit den „Wehrunterricht“ zu verweigern. In Einzelfällen konnte stattdessen Ersatzunterricht besucht werden. Das kam ganz auf die Entscheidungsträger der jeweiligen Schule an.

Die „Gesellschaft für Sport und Technik“ (GST) als paramilitärische Jugendorganisation in der DDR sollte vor allem der gemeinschaftlichen Freizeitgestaltung technisch und sportlich interessierter Jugendlicher dienen, die dazu erforderlichen technischen Mittel (wie Motorräder, Flugzeuge, Funkgeräte) zur Verfügung stellen sowie technische Sportarten (wie etwa Motor- und Schießsportarten) pflegen und Wettkämpfe veranstalten. Gleichzeitig war sie jedoch gemeinsam mit der Nationalen Volksarmee für die gesetzlich vorgeschriebene vormilitärische Ausbildung (VA) an Schulen und Universitäten sowie in den Betrieben verantwortlich.

Transparenz

Wohl-Gefühle? Militarismus schon im Bildungssystem

In dieser Sektion werden Beispiele zu Kindergarten und Schulzeit, zudem zur außerschulischen Jugendarbeit angeführt, die veranschaulichen, wie der Aufbau des Feindbildes gegen die Bundesrepublik unterstützt und die Bedeutung der Landesverteidigung herausgestellt wurden. Es sich hierbei sowohl subtile als auch direkt Formen finden: z.B. Kriegsspielzeuge im Kindergarten, das Gewöhnen an Uniformen und para-militärische Rituale (Fahnenapelle, Marschieren, bestimmte Sportwettkämpfe…), der seit 1978 für alle 9. und 10.Klassen verpflichtende „Wehrunterricht“. Herausgearbeitet wird auch, dass sowohl einige Eltern als auch Jugendliche sich davon distanzierten.

Die Materialspalte konkretisiert und ist aufgeteilt nach:

- Kindergarten (Spielzeug und Positionierung kritischer Eltern)

- Schule (Fahnengruß, (Para-)Militarismus im Sportunterricht und im Schultheater)

- Wehrunterricht konkret für männliche und weibliche Schüler*innen

- (Para-)Militarismus in der Freizeit, bereits bei den Jung- und Thälmannpioniere, systematisch in der Gesellschaft füe Sport und Technik.

Mit den folgenden Unterthemen wollen wir dich dazu anregen, dich näher mit den Markern für sozialen, materiellen und ökologischen Wohlstand in Diktaturen zu befassen.

Du sollst einen Blick dafür bekommen, dass die DDR ihren Bürger*innen ein tiefes, gesichertes Wohlbefinden grundsätzlich verwehrte, dass jeder einzelne Mensch dennoch in seinem konkreten Leben erfüllt leben konnte.

Ein tiefes, gesichertes Wohlbefinden verwehrt ein Staat seinen Bürger*innen, indem er Grundrechte missachtet und Träume verwehrt. Bürger*innen können sich ihre Wünsche nicht erfüllen – nicht, weil es nicht möglich wäre, sondern weil der Staat es nicht zulässt.

Wir haben eine Auswahl an Kapiteln getroffen, die besonders gut zu deiner Profilauswahl passen, die du am Anfang gemacht hast.

Du kannst jederzeit gerne nach unten scrollen und dir die übrigen Kapitel des Themas ansehen.

Das Abschlusskapitel solltest du aber auf keinen Fall verpassen, weil es die einzelnen Aspekte des Themas noch einmal zusammenfasst.