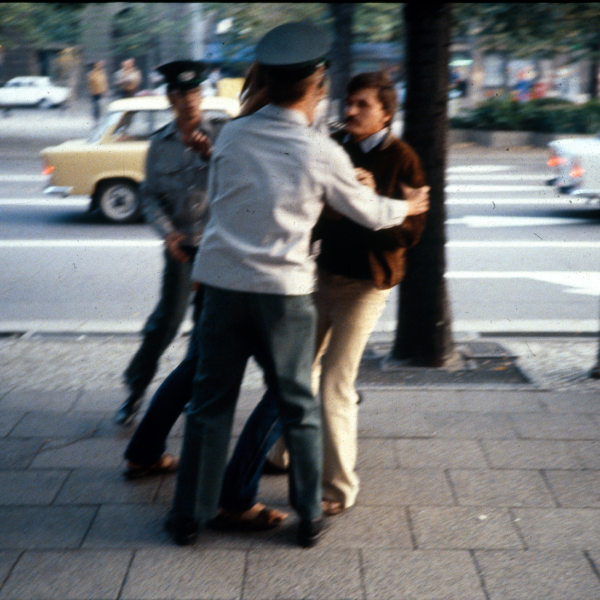

Polizisten im Auftrag: „Machterhalt des SED Staats“

Polizeigewalt – gibt es überall. Da macht „Diktatur“ doch keinen Unterschied

– oder doch?

Polizeigewalt im heutigen Deutschland: Ja, es gibt sie und sie wird immer wieder heiß und kontrovers diskutiert. Es kann, gerade auch für junge Menschen, schwer sein, sich in den kontroversen Diskussionen zurechtzufinden.

Dabei ist es hilfreich, sich am Beispiel der DDR mit Repression in Diktaturen befasst und

dabei auch über die Beteiligung der Polizei an staatlichen Repressionsmaßnahmen

nachgedacht zu haben:

- Polizeigewalt in Diktaturen wird durch den Staat legitimiert.

- Sie soll den Machterhalt der SED unterstützen.

- Damit trägt die Polizei dazu bei, die politische Opposition oder auch nur Kritik und

unerwünschte Handlungen gegenüber dem SED-Staat zu unterdrücken.

Menschen, die in der DDR Repressionen durch die Polizei erlebten, konnten sich oft nicht dagegen wehren. Der Polizeiapparat war der SED verpflichtet und tat, was von ihm erwartet wurde. DDR-Gesetze kointen so weit „aufgebogen“ werden, dass sie auch Repressionsmaßnahmen durch die Polizei deckten.

Polizeigewalt heute: illegitim und unverhältnismäßig – aber nicht im Auftrag des Staates

Bei der Polizeigewalt, die heute diskutiert wird, geht es nicht um Repressionen im Auftrag

des Staates. Es geht um Gewalt bei Polizeieinsätzen, die von Bürgerinnen als illegitim und unverhältnismäßig wahrgenommen wird.

Es geht oft auch um die Frage, ob der Staat der unverhältnismäßigen Polizeigewalt zu wenig entgegensetzt.

Die Gesellschaft wird breit über Polizeieinsätze informiert, gegen die Kritik geäußert wurde – von Betroffenen, von Journalist*innen, von der Polizei selbst, von Politiker*innen etc. Die Einschätzungen widersprechen sich manchmal. Nicht immer wird dabei geklärt, in welchen Kontexten es zu Polizeigewalt kam; manchmal wird Polizeigewalt auch erfunden, um den Staat in ein schlechtes Licht zu rücken.

Deshalb ist es so wichtig, kritisch mit heißen Themen umzugehen.

2023: Heiße Diskussionen über Polizeigewalt auch in Deutschland

2023 wurden 3 Themen im Umfeld von Polizeigewalt besonders „heiß“ diskutiert:

- Was steht hinter der Gewaltbereitschaft von Polizist*innen?

- Ist Rassismus ein strukturelles Problem bei der Polizei?

- Haben Bürger*innen, die Opfer von Polizeigewalt geworden sind, wirklich kaum

Chancen, Recht zu bekommen, wenn sie die Polizeigewalt anzeigen?

Schon eine kurze Internetrecherche zeigt, dass Gewaltausübungen durch die Polizei im Fokus

stehen, insofern sie als illegitim oder unverhältnismäßig wahrgenommen werden. Dabei gerät leicht aus dem Blick, dass die Realisierung des auf die Polizei übertragenen Gewaltmonopols in den meisten Fällen funktioniert, also z.B. bei Fahrzeugkontrollen, Personalienfeststellungen, erkennungsdienstliche Behandlungen, Durchsuchungen, Festnahmen etc. Nach Schätzungen der Gewerkschaft der Polizei erfolgen 10 Millionen Polizeieinsätze im Jahr, bei denen die Verhältnismäßigkeit nicht in Frage gestellt wird.

Wenn Du die Argumente und Positionen in kontrovers geführten Diskussionen einordnen und verstehen willst – was tun?

Wenn in der seriösen Presse gehäuft zu Polizeigewalt berichtet wird, gibt es oft einen Anlass dafür: 2023 z.B. war ein Anlass, dass die Ergebnisse einer großen Betroffenen-Studie veröffentlicht wurden (https://kviapol.uni-frankfurt.de/). Wissenschaftler*innen hatten seit 2018 Menschen befragt, die polizeiliche Gewaltanwendungen erfahren haben. Sie wurden auch gefragt, ob sie eine strafrechtliche Aufarbeitung beantragt hatten. Die Antworten wurden als Ausgangspunkt für weitere Recherchen genommen. Deren Ergebnis ist u.a.:

Verfahren gegen Polizeibeamtinnen wegen Körperverletzung im Amt werden von deutschen Staatsanwältinnen auffallend häufig „mangels hinreichenden Tatverdachts“ (§ 170 Abs. 2 StPO) eingestellt und nur äußerst selten angeklagt.

Ausgehend von diesem aus den Akten zugänglichen „Hellfeld“ wird versucht, das „Dunkelfeld“ zu erschließen, also von Strafanzeigen auf nicht gestellte Strafanzeigen zu schließen. Der Verzicht auf Anzeigen ergibt sich, so die Studie, u.a. aus dem Problem, dass „Staat gegen Staat“ ermittelt, also Staatsanwaltschaft gegen Polizeiangehörige.

Ein Weg, die vorgetragenen Positionen und die Kritik daran zu verstehen, ist, den Gang der Debatte nachzuvollziehen: