Teilnahmezwang

Inszenierte Zustimmung – Die Maifeiern und DDR Geburtstag

Inszenierte Teilhabe: 1. Mai und 7. Oktober

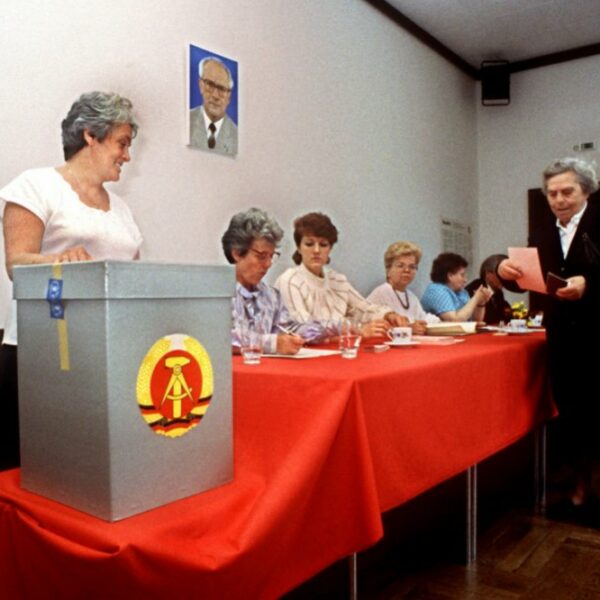

Gerade für kommunistisch-sozialistische Diktaturen sind Gedenk- und Feiertage wichtig, die nach innen und außen die Einheit und Stärke des sozialistischen Staates demonstrieren.

In der DDR waren zwei Veranstaltungen von besonderer Bedeutung:

- der 1. Mai, als „Internationaler Kampf- und Feiertag der Werktätigen für Frieden und Sozialismus“,

- der 7. Oktober, der „Tag der Republik“, der Staatsfeiertag der DDR, an dem der Staatsgründung gedacht wurde.

Sie wurden staatlich organisiert. Möglichst alle Bürger*innen sollten teilnehmen, aktiv oder als Zuschauer*innen.

Historischer Kontext

„Neben dem 7. Oktober, dem Tag der Gründung der Deutschen Demokratischen Republik, war der 1. Mai – zumindest für die politische Führung – der wohl wichtigste und aufwendigste Feiertag zwischen 1949 und 1989. Die Teilnahme war für jeden Bürger und jede Bürgerin inoffizielle Pflicht. Dieser Tag wurde als »Internationaler Kampf- und Feiertag der Werktätigen für Frieden und Sozialismus« begangen und verwies auf die Traditionen der internationalen Arbeiterbewegung. […]

Die aufwendige Gestaltung der Feierlichkeiten, zu denen Militärmärsche, Sport- und Musikvorführungen, ein Volksumzug sowie die sogenannten »Maireden« der Staatsoberhaupte zählten, sollte mehrere Funktionen erfüllen.

Zunächst wollte die SED als leitende Partei des Arbeiter- und Bauernstaates eine Ehrung der arbeitenden Bevölkerung suggerieren. So wurde dieser Anlass genutzt, eine hohe Anzahl an staatlichen und betrieblichen Auszeichnungen zu verleihen […].

Darüber hinaus strebte die SED im Rahmen der 1. Mai-Feierlichkeiten danach, Präsenz und Volksnähe […] zu zeigen.“

Jörn Kleinhardt; 30.04.2015; DDR Museum; https://www.ddr-museum.de/de/blog/archive/tag-der-arbeit-ddr.

In allen Diktaturen des 20. Jahrhunderts spielte die Inszenierung von Zustimmung zur Führung eine bedeutende Rolle. Man inszenierte große Feste und Veranstaltungen, produzierte Bilder von jubelnder Zustimmung und Extase der Massen. Das sollte dabei helfen den Eindruck entstehen zu lassen, dass alle mitmachen und alle einverstanden sind, mit der Diktatur und deren Politik. Soweit man das nachvollziehen kann, sind die meisten Menschen bei solchen Veranstaltungen gezielt ausgewählt und haben sozusagen den Auftrag zum Jubeln. Auch die Auswahl der gezeigten Bilder kann große Zustimmung vortäuschen, wenn etwa nur die jubelnden Menschen gezeigt werden und nicht die die einfach nur dabeistehen, weil sie müssen.

Auch in der DDR wurde massenhafter Jubel gezielt eingesetzt, um die Bevölkerung zu manipulieren. Im Nachhinein und von außen betrachtet erscheint es uns leicht erkennbar, dass die Menschen in der DDR vom SED-Regime manipuliert wurden. Es scheint klar auf der Hand zu liegen, dass öffentliche Inszenierungen nur den Schein von echter Zustimmung erzeugen sollten. Spricht man mit Zeitzeug*innen kommt aber immer wieder auf, dass man überrascht gewesen sei im Herbst 1989 zu sehen, dass so viele andere auch gegen die SED-Herrschaft waren. Man habe vorher den Eindruck gehabt mit seiner Meinung allein zu sein.

Transparenz

Der erste Mai und der 7. Oktober werden in diesem Kapitel als Beispiele für inszenierte Zustimmung gewählt.

Die Materialien in der Materialspalte wurden so ausgewählt, dass sie

a) Versuche des Staates anspielen, Teilnahme (mit manchmal subtilen Mitteln) zu erzwingen, aber

b) auch (wiederum eher subtile) Reaktionen gegen den Teilnahmezwang festhalten.

Als Beispiel für den Tag der Republik wurde der letzte DDR Geburtstag gewählt, der am 7. Oktober 1989 begangen wurde. An diesem können „alte“ Rituale, aber auch die Gegenbewegung und der rigide Umgang mit den Opponierenden aufgezeigt werden.

Inszenierte Teilhabe: 1. Mai und 7. Oktober

In der ersten Sektion des Kapitels wird zuerst die Bedeutung von Gedenk- und Feiertage für kommunistisch-sozialistische Diktaturen herausgearbeitet, um nach innen und außen die Einheit und Stärke des sozialistischen Staates zu demonstrieren.

Die beiden Transparente in der Materialspalte stehen für den staatlichen Blick, der vom Volk vertreten werden soll.

Was meinte die SED mit der 1. Mai: „Internationaler Kampf- und Feiertag der Werktätigen für Frieden und Sozialismus“?

Seit Ende des 19. Jahrhunderts wurde der 1. Mai weltweit als „Tag der Arbeit“ begangen. Bei Kundgebungen forderten Arbeitnehmer*innen bessere Lebens- und Arbeitsverhältnisse und machten auf Missstände in der Arbeitswelt aufmerksam. Anders liefen die Mai-Demonstrationen in der DDR ab: Ihr Ziel war zu zeigen, wie gut alles bereits funktioniert. Zum Teil wurden die „Werktätigen“ zu noch besserem Arbeiten für die gemeinsame Sache aufgefordert.

Der SED war die Teilnahme möglichst aller an den Maifeiern wichtig. Sie setzte dabei nicht nur auf die moralische Verpflichtung teilzunehmen, sondern sorgte auch mit anderen Maßnahmen dafür, dass die Umzüge zu den Maifeiern immer gut besucht waren. Es wurden Anwesenheitslisten geführt, in den Schulen wurde versucht, über die Schüler*innen auch deren Eltern zu aktivieren, Betriebe zahlten Teilnahmegelder an ihre Mitarbeitenden aus.

Transparenz

Was meinte die SED mit der 1. Mai: „Internationaler Kampf- und Feiertag der Werktätigen für Frieden und Sozialismus“?

Zuerst wird im Vergleich mit dem weltweiten „Tag der Arbeit“ (bei dem Arbeiterrechte eingefordert werden) die Besonderheit der Mai-Feierlichkeiten in der DDR herausgearbeitet (sie hatten das Ziel zu zeigen, wie gut alles bereits funktioniert, aber auch die „Werktätigen“ zu noch besserem Arbeiten für die gemeinsame Sache zu motivieren).

Dann wir noch einmal dargestellt, warum dem SED-Staat die Teilnahme möglichst aller so wichtig war. Dabei werden die z.T. subtilen Methoden des Teilnahmezwangs skizziert.

Die Materialspalte dient der Konkretisierung. Dazu gibt es zwei Blöcke.

Block 1 bezieht sich auf die Maifeiern in Berlin und in der Fläche der DDR und stammt bewusst aus unterschiedlichen Zeiten:

- Aufruf 1. Mai/Weißenfels (1954)

- Maidemo mit politischen Botschaften gegen den Westen

- Maidemo Massenaufmäschen mit „roten Fahnen“

- 1. Mai als Rummel (1973)

- 1. Mai in der aktuellen Kamera (1989)

Block 2 spiegelt den Umgang mit dem 1. Mai in Kindergarten und Schule wider:

- 1. Mai in Kindergarten-Zeichnungen (1984): Ich mit Fahne zum 1. Mai

- In Schulzeichnungen (1970er) stehen Paraden im Mittelpunkt.

- Aufruf zum Mitkommen, der über die Kindern an deren Eltern verbreitet wurde (1978)

7. Oktober 1989 – wie jedes Jahr

Nur 1989

Tag der Republik – Wie ließ die SED (noch) 1989 den Geburtstag der DDR feiern?

Die Hauptveranstaltung zum „Tag der Republik“ fand 1989, wie jedes Jahr, in Berlin statt. Dort waren Ehrentribünen für die Partei- und Staatsführung und deren Gäste aufgebaut. Von dort konnten sie die Militärparade und Fackelzüge beobachten.

Aufmärsche und Veranstaltungen fanden aber auch in allen Bezirks- und Kreisstädten statt. Angehörige der „Kampfgruppen der Arbeiterklasse“, der „Freien Deutschen Jugend“, Werktätige aus volkseigenen Betrieben, LPGs und staatlichen Institutionen marschierten mit. Die Bürger*innen der Städte, alt und jung, hatten anwesend zu sein.

Der 40. Geburtstag der DDR im Jahr 1989, macht besonders eindrucksvoll klar, dass die bloße Teilnahme an angeordneten Feierlichkeiten nicht automatisch Zustimmung oder Akzeptanz bedeutet. In den Wochen davor waren immer mehr Menschen aus eigenem Antrieb auf die Straßen gegangen und hatten Veränderung gefordert. Der 40. Geburtstag wurde zu Gegendemos genutzt, die, nicht nur in Berlin, rigide niedergeschlagen wurden. Auf Dauer gesehen hatte die Staatsführung damit aber keinen Erfolg mehr. Einen Monat später fiel die Mauer und das Ende der DDR war besiegelt.

Heiße Themen

Militärparaden an Feier- und Gedenktagen gibt es überall auf der Welt, in Frankreich oder den USA zum Beispiel. Auch hier geht es um Patriotismus und Identität, um Stolz auf das Militär und die Botschaft der eigenen Stärke.

„Warum werden Paraden in der DDR dann kritisch gesehen?“

Transparenz

Tag der Republik – Wie ließ die SED (noch) 1989 den Geburtstag der DDR feiern?

Die Sektion ist zweigeteilt: Zuerst werden eingeführte Rituale geschildert, die auch beim 40. Geburtstag der DDR, am 7. Oktober 1989, durchgeführt wurden.

In zweiten Teil geht es darum, dass bloße Teilnahme an angeordneten Feierlichkeiten nicht automatisch Zustimmung oder Akzeptanz bedeutet. Die Gegenveranstaltungen und ihre rigide Niederschlagung werden kurz angesprochen.

Die Materialspalte verdeutlicht die beiden Blöcke:

Als Rituale werden dargestellt:

- Fackelzug der FDJ

- Parade der NVA

- Staatsbankett

Die Besonderheiten des letzten DDR-Geburtstag, die Gegenmaßnahmen werden charakterisiert durchGorbatschow-Bezüge:

- Gorbi-Hilf Rufe: Foto und Eigenbericht Gorbatschows in seinen Erinnerungen

- Polizeieinsatz bei unangemeldeter Gegendemo

- Die Aktion: Ich zeige an: Verhaftete schreiben Gedächtnisprotokolle, nutzen die ihnen verfassungsmäßig zustehenden Mittel und reichen die mehr als 1000 Protokolle bei der Generalstaatsanwaltschaft ein.

Zustimmung heucheln – Was hat das für einen Sinn?

- So tun, als ob man zustimmt? Warum haben Menschen das gemacht?

- War nicht jedem klar, dass gespielte Zustimmung Unsinn ist?

- Hatte man die Partei nicht durchschaut?

Das sind Fragen, die sich aufdrängen könnten, wenn wir von heute auf die große Teilnahme an den Massenveranstaltungen schauen. Aber: Heute wissen wir, dass die DDR 1989/90 untergegangen ist. Die Menschen damals konnten das nicht wissen. Sie mussten damit rechnen, ihr Leben lang in der DDR zu leben.

In der DDR war es, wie in jeder Diktatur, so gut wie unmöglich, seine Meinung offen oder gar öffentlich zu sagen. Man musste aufpassen, wem gegenüber man was sagte und was nicht. Dadurch war es auch schwierig zu wissen, was das Gegenüber wirklich dachte. Sicherlich konnte man im engsten Kreis den Eindruck äußern, diese Inszenierungen seien fake, wie man heute sagen würde. In der Situation konnte der große Aufwand der Massenveranstaltungen aber durchaus auch den Eindruck erwecken, man sei mit dieser Meinung alleine.

Transparenz

Zustimmung heucheln – Was hat das für einen Sinn?

In diesem Kapitel soll davor gewarnt werden, die heute Sicht (heute wissen wir, dass die DDR 1989/90 untergegangen ist) über damals zu stülpen: Die Menschen mussten damit rechnen, ihr Leben lang in der DDR zu leben. Und seine Meinung offen oder gar öffentlich zu sagen, war gefährlich.

Die Materialspalte fokussiert auf „Teilnehmen ohne damit auch zuzustimmen“. Dafür stehen:

- Lieblos entsorgte Transparente nach Großveranstaltungen

- Ein Pärchen: sie FDJlerin, er Punk

- Eine von der FDJ organisierte Feier Jugendlicher – die ganz einfach feiern – ohne politische Ambitionen.

Wenn du weiterscrollst, kannst du eines der Kapitel wählen, das Teilnahmezwang in der DDR behandelt.

Wir schlagen Dir, aufgrund der Angaben, die du zu deinem Profil gemacht hast, eine Tour durch das Thema vor. Sie umfasst meist zwei oder drei Kapitel und den Abschluss. Das Abschlusskapitel ist spannend, weil es zeigt, wie DDR-Bürger*innen sich erfolgreich gegen den Teilnahmezwang gewehrt haben und so zum Ende der SED-Diktatur beigetragen haben. Dabei zeigen wir immer auch, wie Jugendliche zu „Motoren der Veränderung“ geworden sind. Außerdem führt das Abschlusskapitel mit einem „heißen Thema“ in die Gegenwart. Auch dort muss jede*r von uns entscheiden, wo er*sie mitmacht und wo nicht. Dabei hilft es manchmal zu wissen, was Menschen in der DDR zugemutet worden ist, um sich heute zu positionieren.

Du bist natürlich nicht an unseren Tour-Vorschlag gebunden, sondern kannst dir gern auch andere Kapitel ansehen, wenn du magst.