Teilnahmezwang:

Kunst, Kunstschaffende, Rezipient*innen zur Teilnahme verpflichten – geht das?

Künstler und Publikum zur Teilnahme verpflichten?

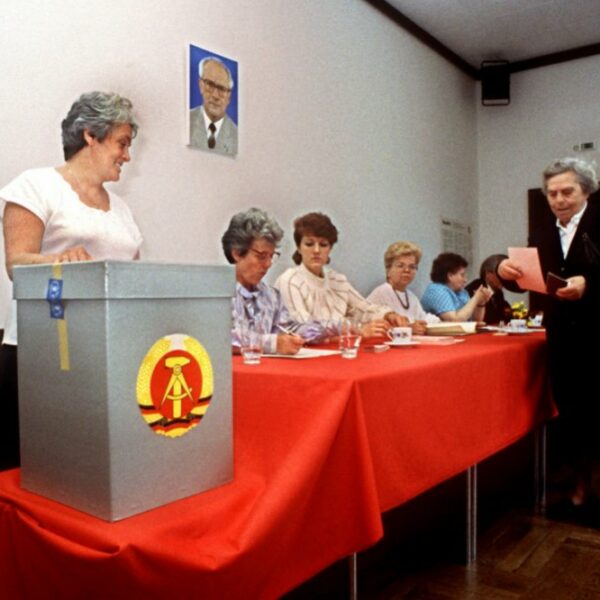

Wie jede Diktatur verstand auch die DDR die Kunst als eine Möglichkeit zur Durchsetzung der Ideologie. Dazu sollte sie massentauglich und parteilich sein und helfen, die sozialistische Gesellschaft aufzubauen und zu festigen. Es gab Künstler, die sich dem unterwarfen.

Vielleicht liegt es im Wesen der Kunst, dass viele Künstlerinnen versuchten, diese Vorstellung zu unterlaufen und Alternativen zum staatlichen Kulturbetrieb zu finden. So wie viele Kunstschaffenden sich dem Zwang zur Teilnahme widersetzten, widersetzten sich auch Zuhörerinnen, Leserinnen und Besucherinnen dem Zwang, das zu hören, lesen, sehen, was sie hören, lesen, sehen sollten.

Transparenz

Künstler und Publikum zur Teilnahme verpflichten?

Die Grundidee dieses Kapitels ist zwei Dinge darzustellen: Zum einen die Erwartungen einer Diktatur an Kunst und die Bereitschaft einzelner Künstler, diesen Erwartungen zu entsprechen, zum anderen die Widerständigkeit von Künstlern wie vom Publikum dagegen, sich verpflichten zu lassen.

Die Icons links sollen den weiten Kunstbegriff verdeutlichen.

Wie sang Biermann?

Warum die „Ausbürgerung“ Wolf Biermanns letztlich scheitern musste.

An der Ausbürgerung des Liedermachers Wolf Biermanns lässt sich Mehrerlei zeigen: Einmal, dass auch überzeugte Kommunist*innen nicht vor den Repressalien des Staates sicher waren. Aber auch, dass ein Staat an Grenzen stößt, wenn er Künstler *innen steuern und vehementen Widerspruch missachten will.

Als Literat, Liedermacher und politischer Aktivist wandte Biermann sich gegen die Art und Weise der Umsetzung des Sozialismus in der DDR und machte sich so einen Namen. 1965 wurde die Kulturpolitik so verschärft, dass jede Kritik unterbunden wurde und gegen Biermann ein Auftrittsverbot verhängt wurde.

Mehr als 10 Jahre konnte er seine Texte und Musik nur im Westen veröffentlichen. Auch im Schutze seiner Bekanntheit wurde seine Wohnung in Ostberlin zu einem Treffpunkt von Künstler*innen und Oppositionellen – allerdings zu einem intensiv von der Stasi überwachten. Bereits in der Absicht, ihn nicht mehr in die DDR zurückkehren zu lassen, genehmigte die SED ihm 1976 eine Konzertreise nach Köln. Wegen „grober Verletzungen der staatsbürgerlichen Pflichten“ wurde er ausgebürgert.

Die Proteste gegen die Ausbürgerung Biermanns werden im Nachhinein von manchen als einer der frühen Bausteine der friedlichen Revolution angesehen. Für die aktiv beteiligten Kulturschaffenden in der DDR war er Impuls und Erfahrung zugleich.

Transparenz

Die „Ausbürgerung“ Wolf Biermanns

In dieser Sektion soll die Ausbürgerung des Liedermachers Wolf Biermanns nicht nur beschrieben, sondern in ihre Bedeutung für die DDR vorgestellt werden. Biermann war überzeugter Kommunist, der aber die Art und Weise, wie in der DDR der Sozialismus umgesetzt wurde, hart kritisierte. An seiner Ausbürgerung zeigen sich Radikalität und das sich andeutende Scheitern der SED Diktatur gleichermaßen. Ein weiterer Fokus liegt darauf, am Beispiel der der Biermann-Ausweisung den Mut zum Protest zu verdeutlichen, die Hoffnung auf Chancen des Widerstands, aber auch auf kleine Anzeichen der Wirksamkeit widerständischen Verhaltens (sei es auf „Nebenkriegsschauplätzen“ wie der Solidarisierung unter Oppositionellen).

Die Materialspalte ist gegliedert nach:

- Wie sang Wolf Biermann?

- Biermann mit Gitarre bei einem Privatkonzert in seiner Wohnung

- Biermanntext „Ermutigung“

- Biermannsong live aus seinem Auftritt in Köln: „Warte nicht auf bessre Zeiten“

- SED rechtfertigt ihre Maßnahmen

- Honecker 1965

- Aktuelle Kamera 1976

- Proteste

- Künstlerforderung um Rücknahme

- Havemann Einschätzung der Bedeutung des Protests gegen die Biermann-Ausbürgerung

Kulturbund und Linientreue

Spielerlaubnis

Auftrittsverbote und der Umgang damit

Können Kontrolle und Zensur gegen Kunst wirken?

Grundsätzlich galt: Wer in der DDR als Künstler*in tätig sein wollte, musste sein Werk vor der Veröffentlichung oder dem Auftritt den zuständigen staatlichen Behörden vorlegen. Das galt für alle Formen der Kunst, egal ob Bilder, Musik, Bücher, Filme oder Theaterstücke. Was nicht genehmigt wurde, durfte auch nicht öffentlich gemacht werden. Wer dagegen verstieß, musste mit Konsequenzen rechnen. Dauerhafte oder befristete Auftrittsverbote waren eine der möglichen Folgen.

Allerdings gab es liberalere und weniger liberale Phasen der Kulturpolitik. In den frühen 1960er Jahren z.B. wurden Spielräume eröffnet, weil man einsah, dass es unmöglich war, die Beatbewegung an den Landesgrenzen aufzuhalten. Lockerungen gab es auch in den frühen 1970er Jahren. Sie hingen mit dem Machtantritt Honeckers und auch der neuen Ostpolitik des Westens zusammen. Beide Lockerungen waren allerdings nur vorübergehend. Erst in den späten 1980ern konnte der Staat das gewachsene Selbstbewusstsein von Kunstschaffenden und deren Rezipient*innen nicht mehr unterdrücken. Wege in eine alternative Kunstszene waren nicht mehr zu vermeiden.

Transparenz

Kontrolle – Zensur

In dieser Sektion werden die damaligen Mechanismen der Kontrolle vorgestellt und das Prinzip: Was nicht genehmigt wurde, durfte auch nicht öffentlich gemacht werden, ebenso die Konsequenzen, die sich für die Künstler bei Verstößen ergaben. Exemplarisch wird aber auch gezeigt, wie der Ansatz an seine Grenzen gelangte, z.B. als die Beatbewegung nicht aufzuhalten war oder als Honecker (kurzfristig bei Machtantritt) seine neue Offenheit demonstrieren wollte. Erst in den späteren 1980ern aber hatte der Staat nicht mehr die Macht, das gewachsene Selbstbewusstsein von Kunstschaffenden und deren Publikum zu unterdrücken. SED und Stasi waren nicht mehr in der Lage, Wege in eine alternative Kunstszene zu vermeiden.

Die Materialspalte vertieft und konkretisiert:

- Vorgestellt wird der Kulturbund der DDR, die Massenorganisation für Künstler, und seine Vorgehensweise;

- Das Prinzip der Vergabe (oder Verweigerung) von Spielerlaubnis wird vorgestellt, und an 3 Beispielen verdeutlicht;

- Zwei unterschiedliche Varianten des Umgangs mit Auftrittsverboten werden vorgestellt (Puhdys, systemkonform und Klaus Renft Combo, systemkritisch).

Der Kahlschlag 1965

Subtilere Methoden in den späten 1970ern/ 1980ern

Stasi macht konkrete Kulturpolitik: Markus Meckel erzählt

Kunstpolitik konkret: Verhinderung von Teilnahme statt Teilnahmezwang

Eine der größten „Säuberungswellen“ im Kunstbereich gab es 1965. Sie ging von einer großen SED Versammlung aus, die später als „Kahlschlag“-Plenum in der DDR-Kultur bezeichnet wurde. Es hatte drastische Folgen auf die Spielfilm-, Fernseh- und Theaterproduktion und die beteiligten Autor*innen, Regisseur*innen, Dramaturg*innen und Schauspieler*innen. Die Kontrollen wurden weiter verschärft; Kulturschaffende wurden aus dem Kulturbund ausgeschlossen und durften nicht mehr tätig sein. Auch das Publikum wurde an Teilhabe gehindert. An der Leipziger Beat-Demo wird deutlich, mit welchen brutalen Methoden der Kahlschlag durchgesetzt werden sollte.

Auch in den späten 1970er Jahren gab es einen Kahlschlag. Die Mechanismen der Repression waren aber subtiler geworden, die Brutalität der Staatsmacht wurde nur noch selten offen gezeigt, die Wirkung für den Einzelnen aber blieb. Ein Beispiel dafür ist das aufwändig vorbereitete, scheindemokratische Ausschlussverfahren aus dem Schriftsteller-Verband von Unterzeichnern eines Protestbriefs an Erich Honecker. Der direkte Zusammenhang war Stefan Heyms Entscheidung, seinen DDR-kritischen Roman Collin in der Bundesrepublik zu veröffentlichen und dadurch die Zensurbestimmungen der DDR zu ignorieren. Indirekt sollte damit auch die Positionierung von Heym und anderen Künstlern für Wolf Biermann abgemahnt werden.

Transparenz

Kunstpolitik konkret: Kann auch die Verhinderung von Teilnahme Teilnahmezwang bedeuten?

Hier werden zwei Phasen verglichen: Ulbrichts sogenannte Kahlschlag nach dem ZK Forum 1965 und das scheindemokratische Vorgehen beim Ausschluss von Schriftstellern aus dem Schriftstellerverband in der Konsequenz der Protestaktionen von Stefan Heym (gegen die Biermann-Ausbürgerung), der die DDR-Zensur mit der Veröffentlichung des DDR-kritischen Roman „Collin“ in Westdeutschland umging.

In der Materialspalte wird auf den Protest-Roman „Collin“ verwiesen und der Theologe und politiker Markus Meckel berichtet von seinen persönlichen Zensur-Erfahrungen.

Wenn du weiterscrollst, kannst du eines der Kapitel wählen, das Teilnahmezwang in der DDR behandelt.

Wir schlagen Dir, aufgrund der Angaben, die du zu deinem Profil gemacht hast, eine Tour durch das Thema vor. Sie umfasst meist zwei oder drei Kapitel und den Abschluss. Das Abschlusskapitel ist spannend, weil es zeigt, wie DDR-Bürger*innen sich erfolgreich gegen den Teilnahmezwang gewehrt haben und so zum Ende der SED-Diktatur beigetragen haben. Dabei zeigen wir immer auch, wie Jugendliche zu „Motoren der Veränderung“ geworden sind. Außerdem führt das Abschlusskapitel mit einem „heißen Thema“ in die Gegenwart. Auch dort muss jede*r von uns entscheiden, wo er*sie mitmacht und wo nicht. Dabei hilft es manchmal zu wissen, was Menschen in der DDR zugemutet worden ist, um sich heute zu positionieren.

Du bist natürlich nicht an unseren Tour-Vorschlag gebunden, sondern kannst dir gern auch andere Kapitel ansehen, wenn du magst.