Mangelnder Wohlstand

Materieller Wohlstand – was wenn vieles nicht zu haben ist?

Materieller Wohlstand – Lassen sich Konsumbedürfnisse durch Sozialpolitik befriedigen?

Zu den Zielsetzungen der Ära Honecker (ab 1971) gehörte, die Zufriedenheit der Menschen mit dem Leben in der DDR zu erhöhen. Dies sollte durch die Einheit von Sozial- und Wirtschaftspolitik erreicht werden. – Das war ein politisches Ziel, das nichts damit zu tun hatte, für alle Bürger*innen gleichberechtigte Möglichkeiten zu materieller Teilhabe an „Luxus“ und Dienstleistungen zu schaffen, wie es den Wohl-Stands-Markern entspräche.

Wer gesinnungsmäßig zur SED und zum Arbeiter- und Bauern-Staat DDR stand, profitierte vergleichsweise viel, wer nicht dazu gehörte, bekam weniger, im ungünstigsten Fall gar nichts. Der propagierte Politikwechsel bedeutete auch nicht die Aufgabe des Ziels, mit dem „kapitalistischen Westen“ wirtschaftlich mithalten zu wollen. Vielmehr sollte durch die gestiegene soziale Zufriedenheit auch die Produktivität der DDR-Wirtschaft gesteigert werden. – Dies scheiterte grandios. Eine Konsequenz war, dass die DDR in eine wirtschaftliche Schieflage geriet.

Wie sieht es unter diesen Bedingungen mit Wohl-Stand aus?

Historischer Kontext

Sozialpolitik wurde in der DDR sehr breit verstanden und umfasste „neben dem Schutz gegen materielle Not“ und „Sicherung gegen Risiken“ beispielsweise des Alters, der Arbeitslosigkeit, der Krankheit und der Mutterschaft, auch die Arbeitsplatzgarantie, die Wohnungsversorgung und Subventionierungen von Mieten, Gütern des Grundbedarfs und Tarifen des Personennahverkehrs sowie der Strom-, Gas- und Wasserversorgung, schließlich die Subventionierungen der Gestaltung von Freizeit und Erholung sowie die Aufwertung betrieblicher Sozialpolitik.

Ein Kernbestand der Sozialpolitik war die einheitliche, vom Staat getragene, unter dem Dach des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes realisierten Sozialversicherungen (Krankheit, Alter, Unfall, Versorgungsfälle…). Dazu kam ein Zusatz- und Sonderversorgungssystem für politisch besonders wichtige Gruppen. Diese machten circa vier Prozent der Wohnbevölkerung aus. Zu ihnen gehörten etwa die Angehörigen des Ministeriums für Staatssicherheit (Stasi), Beschäftigte der Volkspolizei, der Feuerwehr, des Strafvollzugs.

Schließlich umfasste die DDR Sozialpolitik umfangreiche Wohlfahrts-Maßnahmen. Löhne und Renten wurden mehrfach deutlich erhöht, die Arbeitszeit wurde vermindert, es gab mehr Urlaubstage. Dazu kamen familienpolitische Maßnahmen wie Kredite bei Eheschließungen, Prämien zur Geburt der Kinder, Schwangerschafts- und Mutterschaftsurlaub, die Sicherstellung der Kinderbetreuung in Krippen und Kindergärten, Kindergeld. Eine Besonderheit war die herausgehobene Rolle der betrieblichen Sozialpolitik. Sie fokussierte einmal das Recht auf Arbeit. Dieses galt auch noch in den späten 1980er Jahren, als zahlreiche Betriebe nicht mehr wirtschaftlich arbeiten konnten. Zur Arbeitsplatzgarantie hatten die Betriebe weitere sozialpolitische Aufgaben zu übernehmen, so z. B. ein Betriebsgesundheitswesen, die Wohnraumversorgung, die betriebliche Kinderbetreuung, die Werksverpflegung, Urlaubs-, Wochenend- und Naherholungsangebote, die finanzielle Unterstützung von Betriebsangehörigen, die Förderung des geistig-kulturellen Lebens und des Sports, die Bereitstellung von Dienstleistungen und Einkaufsmöglichkeiten, ja sogar die Hilfe bei Familienkonflikten.

Wachsende sozialpolitische Bedeutung hatten sodann die Förderung des Wohnungsbaus und Preissubventionen für Waren des Grundbedarfs, für Mieten und Tarife im Personennahverkehr und für Gas, Strom und Wasser. Dieses umfangreiche Sozialpolitische Paket hatte zwei sehr grundlegende Probleme:

- Es war auf Basis der Produktivität der Wirtschaft nicht finanzierbar. Massive Kreditaufnahmen, hohe Verschuldung, ein kaum noch zu vermeidender Staatsbankrott waren die Folgen.

- Zeitgenössisch hielten ein deutlicher Teil der Maßnahmen dem Vergleich mit der Bundesrepublik trotzdem nicht stand. Im Ost-West-Vergleich erwiesen sich die

„sozialen Errungenschaften“ einschließlich der Sozialleistungen als mittelmäßig, nicht selten als unzulänglich, oft als unattraktiv. Das ergab sich aus den repressiven Strukturen des Staatswesens und dem niedrigeren Entwicklungsstand der DDR-Wirtschaft, der zunehmend veraltenden Technologie, der geringen Qualität der Dienstleistungen, der niedrigeren Kaufkraft der Sozialeinkommen und Löhne und dem unzureichenden Angebot an Konsumgütern des gehobenen Bedarfs.

Um nur ein Beispiel zu nennen: Der Trabant 601, die meistproduzierte Variante des berühmten Trabi, wurde von 1964 bis 1989 fast unverändert gebaut. Die anfangs gute Technik veraltete im Lauf der Zeit immer mehr und wurde zunehmend unattraktiv. Zwar wurde 1984 ein Vertrag mit VW abgeschlossen, der dem Trabi einen neuen Viertaktmotor ermöglichen sollte, produziert konnte der neue Motor aber erst 1990 werden.

Links zum Thema

Transparenz

Dieses Kapitel widmet sich der Komponente des Wohl-Standes, die in der öffentlichen Wahrnehmung und Auseinandersetzung mit der DDR äußerst präsent ist (z.B. auch häufig Gegenstand von Spielfilmen ist) und immer wieder zu Diskussionen führt: materieller Wohlstand. Es soll gezeigt werden, dass der individuell erfahrene Mangel nicht allein seine Wurzeln in der fehlerhaften Planwirtschaft hatte, sondern dass auch in diesem Bereich die Diktatur und ihre Ideologie bestimmend waren für das Maß, das einer Person an materiellen Wohlstand zuteil wurde.

Materieller Wohlstand – Lassen sich Konsumbedürfnisse durch Sozialpolitik befriedigen?

Das Ziel ist, in dieser Sektion die komplexe Einheit von Sozial- und Wirtschaftspolitik zu verdeutlichen, die der Honecker-Zeit zugrunde lag. Deutlich werden soll, dass es sich dabei um eine politische Zielsetzung handelte und nicht darum, für alle Bürger*innen gleichberechtigte Möglichkeiten zu materieller Teilhabe an „Luxus“ und Dienstleistungen zu schaffen.

In der Materialspalte finden sich:

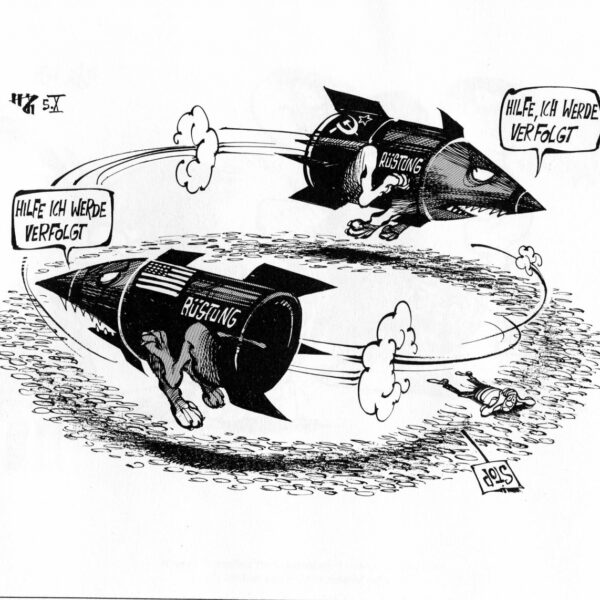

- Eine Grafik, die die Einheit von Sozial- und Wirtschaftspolitik und ihre Konsequenzen visuell verdeutlicht.

- Und eine Textquelle zu dieser Grafik dazu aus SED Sicht.

Materieller Wohlstand durch Honeckers Sozialpolitik? – Eine Frage des Vergleichs

Verglichen mit anderen Ländern des Ostblocks und verglichen mit der Situation in den vorangegangenen Jahren war die Sozialpolitik unter Honecker, zumindest in den 1970er Jahren, ein Erfolg, da sie mehr Konsum ermöglichte. Im Laufe der Zeit hatten fast alle Familien in der DDR einen Kühlschrank, einen Fernseher und eine Waschmaschine. Eine steigende Zahl der Menschen konnte auch eine der begehrten Plattenbau-Wohnungen ergattern.

Viele Bürger*innen hatten genug Geld, um sich ein Auto, ein Telefon oder andere Luxusgüter zu kaufen. Allerdings kam es hier oft zu großen Lieferschwierigkeiten, die in den 1980er Jahren noch zunahmen. Das Gefühl von materiellem Wohlstand litt darunter massiv – denn es nutzt ja wenig, wenn man zwar das Geld hat, sich begehrte Konsumgüter zu kaufen, diese aber nicht verfügbar sind.

Dazu kam der Vergleich mit dem Westen. Er ließ manche der Luxusgüter, die man sich in der DDR kaufen konnte, als eher mittelmäßig, oft als unattraktiv erscheinen. Dies galt insbesondere, wenn man die Werbung im Westfernsehen als Bezugspunkt nahm. Tolle Autos, moderne Fernsehgeräte und die neuesten Modetrends bekam man dort vor die Nase gehalten und konnte sie selbst nicht kaufen.

Historischer Kontext

Innerhalb der politischen Führung der SED war Honeckers neue Sozialpolitik nicht unumstritten. Die beiden großen Ölkrisen der 1970er Jahre (1973 und 1979) verschärften die wirtschaftliche Situation für die DDR noch zusätzlich, da viele importierte Waren und Rohstoffe schlagartig teurer wurden.

„Sozialpolitische Maßnahmen wie etwa das Wohnungsbauprogramm verursachen hohe Kosten. Um die Versorgung mit Konsumgütern zu verbessern, importiert das SED-Regime Waren aus dem Westen. Daher fehlen finanzielle Mittel, um Betriebe und Infrastruktur zu modernisieren. Die Arbeitsproduktivität sinkt. Große Summen fließen in den Aufbau der Mikroelektronikindustrie, die jedoch nicht mit westlichen Firmen konkurrieren kann. Die Auslandsverschuldung der DDR steigt zwischen 1975 und 1982 von 8,9 Milliarden auf 26,1 Milliarden D-Mark. Um Zinsen tilgen zu können, exportiert das SED-Regime auch Waren zu Preisen, die unter den Herstellungskosten liegen.

[…]

Der Alltag der Menschen bleibt von Mangelwirtschaft gekennzeichnet.“

LeMO „Wirtschaftspolitik“; https://www.hdg.de/lemo/kapitel/geteiltes-deutschland-krisenmanagement/niedergang-der-ddr/wirtschaftspolitik.html

Transparenz

Materieller Wohlstand durch Honeckers Sozialpolitik? – Eine Frage des Vergleichs

In dieser Sektion wird einerseits geziegt, dass gerade in den 70er Jahren der materielle Wohlstand in der DDR sehr wohl zunahm, insbesondere im Vorher-Nachher-Vergleich und im Vergleich mit „sozialistischen Bruderstaaten“. Dies galt nicht im Vergleich mit dem Westen und v.a. auch nicht, wenn man – gemäß der Wohlstandsmarker – das freie, den eigenen Möglichkeiten entsprechende Entscheiden über Haben-Wollen im Rahmen des individuell geschaffenen Haben-Könnens hinzunimmt.

Die Materialien in der Materialspalte stellen die tatsächliche und behauptete Wirksamkeit des politischen Ansatzes (Statistik über ein Mehr an Luxusgütern in der Honeckerzeit und ein Zitat Honeckers zu den Erfolgen seiner Politik) der erlebten Mangelsituation gegenüber (Politische Witze, die die Unufriedenheit des Volkes spiegeln).

Nach Plan? Einer der Gründe für das Scheitern in der Honecker-Ära

Die Planwirtschaft, nach der die DDR wie alle Länder des Ostblocks vorging, stieß in den 1970er und 1980er Jahren endgültig an ihre Grenzen. Mit auf fünf Jahre ausgelegten Plänen konnte man nicht auf die weltweit greifenden Veränderungen reagieren: Unter anderem waren Mitte der 1970er Jahre die Preise für Rohstoffe, insbesondere für Öl, drastisch gestiegen. Der Versuch, darauf mit der Nutzung der heimischen Braunkohle zu reagieren, erwies sich als folgenschwere Fehlentscheidung mit Auswirkungen nicht nur auf den materiellen Wohl-Stand der Bürger*innen, sondern auch auf den ökologischen Wohl-Stand.

Ein anderer Weg, um die gestiegenen Rohstoffkosten decken zu können, wäre es gewesen, die Einnahmen aus dem Export von Gütern auf den Weltmarkt zu steigern. Weltweit boten aber immer mehr Produzenten ihre immer besser werdenden Waren an. Auf die wachsende Konkurrenz hätte die DDR mit verstärkter Forschung für neue Produkte und durch strukturelle Anpassung der Industrie reagieren müssen. Um dies zu finanzieren, hätte man aber die Ausgaben für die Sozialpolitik senken müssen. Dazu hatte die SED, letztlich aus Angst vor den Reaktionen der eigenen Bevölkerung, nicht den Mut. Man verließ sich auf Kredite, vor allem aus Westdeutschland.

Historischer Kontext

„Der Steuerungsmechanismus einer Marktwirtschaft, der auf einer dezentralen Koordination durch Preise beruht, kann sich auf Wandlungen der ökonomischen Gegebenheiten flexibel einstellen. Das System der zentralen Steuerung, wie es in der DDR angewandt

„Funktionsweise des Wirtschaftssystems der DDR im Überblick“, Ausarbeitung der wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestags, 2007; https://www.bundestag.de/resource/blob/417694/d8126eef72c5b4965c0328e89f7721b8/WD-5-054-07-pdf-data.pdf

wurde, kann dagegen neue Entwicklungen nur unvollständig und verzögert integrieren und wird stets an der Unmöglichkeit einer vollständigen Voraussage der beteiligten Parameter des Wirtschaftslebens scheitern. Wenn ökonomische Ziele einer Volkswirtschaft aus dem zentralen politischen Willen und nicht aus den Präferenzen der Bevölkerung abgeleitet werden, fallen wirtschaftliche Planziele und individuelle Motivationen auseinander. Ein solches System kann nur mit Hilfe autoritärer Herrschaft und unter

Inkaufnahme hoher Effizienzverluste aufrecht erhalten werden.“

Transparenz

Nach Plan? Einer der Gründe für das Scheitern in der Honecker-Ära

Das Ziel dieses Unterkapitels ist es, das Scheitern der Planwirtschaft in den bewegten 1970er (u.a. Rohstoffkrisen) und 1980er Jahren zu erläutern. Dabei werden die fatalen Folgen des Setzens auf die heimische Braunkohle, sowohl für den materiellen als auch ökologischen Wohl-Stand, verdeutlicht. Es wird der Zusammenhang a) zu Veränderungen im Weltmarkt (u.a. wachsende Konkurrenz) und b) zur Entscheidung, die Ausgaben für die Sozialpolitik nicht zu senken, hergestellt. Dadurch blieb der SED letztlich nur noch die Möglichkeit auf Kredite, vor allem aus Westdeutschland, zu setzen.

Die Materialspalte erläutert den Zusammenhang:

- Symbol 5 Jahrespläne (illustrativ)

- Vergleichsstatistik staatliche Subventionen – Wirtschaftsleistung

- Der „Spiegel“ schätzt die Lage der DDR ein.

1) Kredite aus der Bundesrepublik – zulasten der ideologischen Glaubwürdigkeit

2) Exporte für Devisen – zulasten der Einkaufsmöglichkeiten für DDR-Bürger*innen

1) Exporte für Devisen – zulasten der Einkaufsmöglichkeiten für DDR-Bürger*innen

3) Exporte um jeden Preis – Zwangsarbeit

4) Und noch eines drauf – Haftarbeit

2) Und noch eines drauf – Haftarbeit

5) Devisen gegen Müll-Deponierung – zulasten des ökologischen Wohlbefindens in den betroffenen Regionen.

3) Devisen gegen Müll-Deponierung – zulasten des ökologischen Wohlbefindens in den betroffenen Regionen.

Devisen – um fast jeden Preis. Was hat das mit Wohl-Stand zu tun?

Durch die politische Entscheidung, insbesondere loyalen und staatstreuen Bürger*innen, ein angenehmeres Leben zu ermöglichen, gab es weder genug Geld für die an sich notwendigen Investitionen in der Wirtschaft noch für die Finanzierung der immer teurer werdenden Sozialpolitik. Als Notlösung und in der Hoffnung, die Wirtschaft letztlich doch noch ankurbeln zu können, wurden Kredite, meist aus der Bunderepublik, aufgenommen. Die Verschuldung stieg von Jahr zu Jahr. Die DDR steuerte damit dem Staats-Bankrott beständig weiter entgegen.

Um die Schulden zurückzuzahlen und um neue Kredite zu bekommen, die notwendig waren, um Energie und Rohstoffe, aber auch Waren aus dem Westen zu importieren, musste die DDR alles tun, um Devisen, also Zahlungsmittel in fremder Währung, zu erhalten.

Das Hauptgewicht lag dabei auf Westmark. Die DDR hatte für Kreditgaben der Bundesrepublik politische Gegenleistungen zu erbringen, die, so die Hoffnung im Westen, das Leben in der DDR und den Kontakt zwischen den Bürger*innen der „beiden Deutschland“ erleichtern sollten.

Die Ausrichtung der Wirtschaftspolitik auf Devisenbeschaffung hatte Auswirkungen auf alle Bereiche des Wohl-Stands der DDR-Bürger*innen.

Links zum Thema

Einen Überblick über das Geschäft mit den „Häftlingsfreikäufen“ findest du bei Wikipedia.

Wenn dich die vollständige Rede von Erich Mielke interessiert, findest du hier den Ersten und hier den Zweiten Teil auf der Website des Stasi-Unterlagen-Archiv.

Auf Initiative der Bundesbeauftragten für die Opfer der SED-Diktatur Evelyn Zupke fand im November 2022 ein Fachgespräch im Bundestag statt, zu dem auch Zeitzeugen geladen waren. Es ging um die gängige Praxis zu DDR-Zeiten, politische Gefangene Zwangsarbeit leisten zu lassen. https://www.mitmischen.de/bundestag-aktuell/news/zwangsarbeit-in-ddr-gefaengnissen

Etwas polemischer kommt dieser Beitrag des MDR zum Thema daher. Unklar bleibt, ob die westdeutschen Firmen unmittelbar, z.B. aus Hohenschönhausen beliefert wurden oder Mittelsmänner eingesetzt wurden. https://www.mdr.de/geschichte/ddr/wirtschaft/devisen/zwangsarbeit-gefaengnis-haft-westprodukte-100.html

Transparenz

Devisen – um fast jeden Preis. Was hat das mit Wohl-Stand zu tun?

Die Notwenigkeit für Devisen wird als Konsequenz der politischen Entscheidung, insbesondere loyalen und staatstreuen Bürgerinnen, ein angenehmeres Leben zu ermöglichen, dargestellt. Die durch die Devisen angestrebten höheren Produktivität scheitert jedoch. Es wird erläutert, worin die Schuldenfalle, konkret der Bedarf nach immer mehr Devisen, besteht. Dabei wird u.a. gezeigt, welche Auswirkungen die Ausrichtung der Wirtschaftspolitik auf Devisenbeschaffung auf alle Bereiche des Wohl-Stands der DDR-Bürgerinnen hatte.

Die Materialspalte verdeutlicht und konkretisiert die komplexen Zusammenhänge. Exemplarisch für die Kredite steht die Kreditvermittlung durch F-J-Strauß.

Die Konkretisierung erfolgt:

- durch mehrere Bsp. für Exporte von DDR-Produkten gegen Devisen – zulasten der Einkaufsmöglichkeiten für DDR Bürger*innen;

- durch Hinweise auf Haftarbeit, die die Produktion von Gütern, u.a. für den Export unterstützt;

- durch Hinweis auf Mülltransporte.

Ein Auszug aus einer Mielkerede belegt, dass die Stasi die Zwangslage kannte.

Intershops: ein offenes oder verschlossenes Tor zum materiellen Wohl-Stand?

Mit den Intershops hatte die SED eine Möglichkeit geschaffen, Waren aus dem Westen auch in der DDR zu kaufen. Im Angebot waren Nahrungsmittel, Alkoholika, Tabakwaren, Kleidung, Spielwaren, Schmuck, Kosmetika, technische Geräte, Tonträger und vieles mehr.

Die Existenz von Intershops sorgte aber auch für schlechte Stimmung in der Bevölkerung. Sie wurden als „Verwehren des Wohl-Stands für alle“ durch den Staat empfunden. Für den Einkauf brauchte man nämlich Devisen, also ausländisches Geld; vorzugsweise westdeutsche D-Mark oder amerikanische Dollar. Doch nicht alle DDR-Bürger*innen hatten – zum Beispiel über Westverwandtschaft – Zugang zu Westwährungen.

Transparenz

Intershops: ein offenes oder verschlossenes Tor zum materiellen Wohl-Stand?

In diesem Teilkapitel geht es darum, Intershops, in denen Westwaren gegen Westwährung (=Devisen!) zu kaufen waren, als Verwehren von Wohlstand für alle bewusst zu machen. Westwährung hatte nämlich nur, wer West-Kontakte/Verwandtschaft hatte oder aufgrund seines Berufs und seiner tiefgehenden SED Nähe in Teilen mit Westwährung bezahlt wurde.

In der Materialspalte wird:

- die Ursprungsgeschichte der Internetshops erzählt: Westler sollten auf den Transitstrecken Westgeld ausgeben;

- der Versuch über „Exquisit“ und „Delikat“; Luxus gegen DDR-Mark zu ermöglichen;

- am Bsp Jeans gezeigt, wie die DDR auf den Drang ihrer Bürger, zur Weltgemeinschaft dazu gehören zu wollen, reagierte.

Sich Luxus eigentlich leisten können, aber … – Das lange Warten auf den Trabi

Vielen DDR-Bürger*innen ging es aufgrund der Sozialpolitik in der Honecker-Ära besser als zuvor. Nicht zuletzt, weil die Löhne gestiegen und Mieten sowie öffentliche Verkehrsmittel und Lebensmittel subventioniert waren, hatten sie mehr Geld für den Kauf von „Luxusgütern“ zur Verfügung, auch wenn Fernseher, Waschmaschinen, Autos und ähnliches teuer waren.

Das Problem dabei: Nichts davon war in ausreichenden Mengen für alle Interessent*innen vorhanden. Zum Teil lag das daran, dass große Mengen hochwertiger Güter in den Westen exportiert und zur Devisenbeschaffung genutzt wurden. Dazu kam, dass eine Verteuerung der Rohstoffe und geringe Produktivität die Erreichung der Pläne „ausbremsten“. Eine geringere Produktionsleistung verlängerte die Wartezeiten, z.B. für Autos, noch einmal.

In einer Marktwirtschaft hätte das Prinzip „Angebot und Nachfrage“ gegolten. Das heißt: Zunächst wären die Preise gestiegen, mittelfristig hätte man die Produktion erhöht, bis Angebot und Nachfrage wieder ins Gleichgewicht gekommen wären. Im Wirtschaftssystem der DDR war ein solches Wirtschaften nicht vorgesehen. In der Wahrnehmung der Bürger*innen verhinderten Engpässe und Wartelisten den Wohl-Stand, der ihnen zugestanden hätte.

Transparenz

Sich Luxus eigentlich leisten können, aber … – Das lange Warten auf den Trabi

Aufgrund der Sozialpolitik der Honecker-Ära – nicht zuletzt, weil die Löhne gestiegen und Mieten sowie öffentliche Verkehrsmittel und Lebensmittel subventioniert waren – hätten sich viel DDR Bürger*innen selbst die überteuert angebotenen Luxusgüter kaufen können, wenn es diese in ausreichenden Mengen gegeben hätte. Für den Mangel gab es viele Gründe, die letztlich alle durch die Planwirtschaft hervorgerufen worden waren: geringere Produktionsleistung (weil das Prinzip „Angebot und Nachfrage“ nicht galt), der Vorrang für Westexporte, die planwirtschaftlich Verwaltung des Mangels. In der Wahrnehmung der Bürger*innen verhinderten Engpässe und Wartelisten den Wohl-Stand, der ihnen zugestanden hätte.

In der Materialspalte werden am bekannten Beispiel Trabi die Probleme der DDR, ihren Bürgern Zugang zum Wohlstandindikator (der 70er und 80er) Auto zu eröffnen, demonstriert. Neben den Problemen werden auch die kreativen Reaktionen auf diese angeführt, u.a. die Entwicklung eines Schwarzmarkts mit ganz eigenen Regeln. Durch den Verweis auf Engpässe auch bei Telefonen wird noch einmal ins Bewusstsein gerufen, dass es sich um kein Problemfeld handelt, dass sich nur auf den Trabi beschränkte.

Genexkatalog – Aussuchen können, um was man letztendlich aber bitten muss

Material 2: Das Westpaket

Zugang zu materiellem Wohlstand oder zu Devisen? Der GENEX Geschenkedienst

Die Staatsführung der DDR machte ein Geschäft daraus, dass BRD-Bürger*innen Verwandten und Bekannten in der DDR etwas schenken wollten. In sogenannten GENEX-Katalogen konnten Westdeutsche Waren für Empfänger*innen im Osten bestellen. Bezahlt werden musste in West-Mark. Im Angebot war vieles: von Süßigkeiten über Fernsehgeräte zu Kühlschränken, Autos, Urlaubsreisen bis hin zu Fertighäusern. Dabei handelte es sich oft um in der DDR produzierte Waren. Der Preis war etwas teurer, als wenn die Ware im Westen in den Handel gekommen wäre, lag aber deutlich unter dem Preis in DDR-Mark. Und ein weiterer großer Vorteil war: die Ware wurde sofort geliefert.

Eine spannende Frage ist: Wie fühlt sich für die Beschenkten geschenkter Wohlstand an?

Für die SED auf jeden Fall war GENEX mit mehr als 2 Milliarden Mark Gewinn pro Jahr eine große Einnahmequelle für dringend benötigtes Westgeld. – Aber für die DDR-Bürger*innen verlängerte jedes über GENEX verschenkte Gut die Wartezeit für den Kauf der Ware in der DDR zusätzlich.

Transparenz

Zugang zu materiellem Wohlstand oder zu Devisen? Der GENEX Geschenkedienst

In dieser Sektion wird der Genex Geschenkedienst, durch den West-Bürger*innen zusätzlich motiviert werden sollten Devisen für befreundete bzw. verwandte DDR-Bürger*innen zu investieren, vorgestellt. Dies war ein weiterer Weg der SED an Devisen zu kommen (mehr als 2 Milliarden Mark Gewinn pro Jahr). Bei den Angeboten in den Genexkatalogen handelte es sich oft um DDR-Ware, die allerdings über Genex ohne Wartezeit geliefert wurde. Der Preis war etwas teurer, als wenn die Ware im Westen in den Handel gekommen wäre, aber deutlich unter dem Preis in DDR-Mark.

Die Materialspalte erlaubt über die eyemplarisch angeführten Kataloge einen Einblick in die Genexwelt. Auch subtile Angebote (wie fertig geschnürte Westpakete) und Warenangebote verschiedener Niveaus werden vorgestellt. Diesem Material beigefügt ist ein Video des DDR-Historikers und Wissenschaftliche Leiters des DDR-Museums in Berlin Stefan Wolle zu „Westpakten“.

Alles kann man nicht haben…

Die eigenen Wünsche an das Mögliche anpassen zu müssen – das kennen wir alle. Vieles schränkt uns auch heute ein: finanzielle Möglichkeiten, berufliche und familiäre Situationen, Verantwortlichkeiten, etwa für Umwelt und Klima.

Kein Unterschied zum Leben in Diktaturen also?

Gerade in Diktaturen lässt sich Leben nur bewältigen, wenn man sich auf das Mögliche einstellt. „Wir haben genommen, was da war, und haben was daraus gemacht“ stellen Zeitzeug*innen fest und: „Wir haben unter schwierigen äußeren Bedingungen ‚unseren Mann gestanden‘. Diese Lebensleistung lassen wir uns nicht madig machen“. Der Unterschied aber ist, dass es sich dabei immer auch um das Anpassung der eigenen Wünsche an das handelt, was der Staat zulässt

Die subjektiven systemübergreifenden Gemeinsamkeiten dürfen also nicht verschleiern, was ebenfalls wahr ist: Auch eine „Fürsorgediktatur“ oder eine Diktatur, in der in bestimmten Aspekten gut gelebt werden kann, bleibt eine Diktatur, die ihren Bürger*innen aus ideologischen Gründen Menschenrechte, die Sicherheiten eines Rechtsstaats, Wohl-Stand vorenthält. Sie regiert ins private Leben hinein und gibt so die Rahmen für das vor, was durch persönlichen Einsatz möglich ist.

Links zum Thema

Mit der Frage nach dem „Unrechtsstaat“ der DDR befasst sich dieser Beitrag auf der Website der Bundeszentrale für politische Bildung. Er beschäftigt sich auch mit der Frage, warum ehemalige Bürger*innen der DDR teilweise noch immer positive Erinnerungen an diese Zeit haben.

Transparenz

Alles kann man nicht haben …

Diese Schlusssektion macht noch einmal den Unterschied zwischen der Diktatur und heute auf.

Der Kerngedanke ist: Auch eine „Fürsorgediktatur“ oder eine Diktatur, in der in bestimmten Aspekten gut gelebt werden kann, bleibt eine Diktatur, die ihren Bürger*innen aus ideologischen Gründen Menschenrechte, die Sicherheiten eines Rechtsstaats, Wohl-Stand vorenthält. Sie regiert bis ins private Leben hinein und gibt so die Rahmen für das vor, was durch persönlichen Einsatz möglich ist.

Das Bild der SED in der Materialspalte steht stellvertretend-illustrativ für den Kontrollapparat.

Mit den folgenden Unterthemen wollen wir dich dazu anregen, dich näher mit den Markern für sozialen, materiellen und ökologischen Wohlstand in Diktaturen zu befassen.

Du sollst einen Blick dafür bekommen, dass die DDR ihren Bürger*innen ein tiefes, gesichertes Wohlbefinden grundsätzlich verwehrte, dass jeder einzelne Mensch dennoch in seinem konkreten Leben erfüllt leben konnte.

Ein tiefes, gesichertes Wohlbefinden verwehrt ein Staat seinen Bürger*innen, indem er Grundrechte missachtet und Träume verwehrt. Bürger*innen können sich ihre Wünsche nicht erfüllen – nicht, weil es nicht möglich wäre, sondern weil der Staat es nicht zulässt.

Wir haben eine Auswahl an Kapiteln getroffen, die besonders gut zu deiner Profilauswahl passen, die du am Anfang gemacht hast.

Du kannst jederzeit gerne nach unten scrollen und dir die übrigen Kapitel des Themas ansehen.

Das Abschlusskapitel solltest du aber auf keinen Fall verpassen, weil es die einzelnen Aspekte des Themas noch einmal zusammenfasst.