Gerade zum individuellen Wohlbefinden in der DDR gibt es viele positive Aussagen von Menschen, die in de DDR gelegt haben. Man habe besser zusammengehalten, das Gemeinschaftsgefühl sei in der DDR stärker und wichtiger gewesen als heute in der Bundesrepublik Deutschland. Wie sind solche Aussagen einzuordnen?

Die Antwort des DDR-Historikers Stefan Wolle auf die Frage „Entspricht dieses DDR-Bild den Tatsachen?“ lautet:

„All diese Dinge, wie die größere Mitmenschlichkeit in der DDR, die größere Bedeutung von Familie, Freundschaft und Gemeinschaft sind gefährliche Halbwahrheiten. Das stimmt alles irgendwo ein bisschen, hatte aber damals sehr konkrete, soziale und wirtschaftliche Ursachen.“

https://www.mdr.de/geschichte/ddr/alltag/streit-um-erinnerungen-kindheit-in-der-ddr-100.html

Verwehrter Wohl-Stand – ein mächtiger Motor der Veränderung!

Ein gutes und zufriedenes Leben führen zu können, ist ein zutiefst menschliches Bedürfnis. Sich dagegen zu wehren, wenn Wohl-Stand limitiert oder ganz und gar verwehrt wird, war deshalb auch in der DDR ein starker Motor für Veränderungen.

Was beim Einzelnen die Bereitschaft weckt, sich für Wandel einzusetzen, hängt von verschiedenen Faktoren ab, persönlichen, sozialen und gesellschaftlichen. Zum Antrieb wurde das Verwehren materiellen, sozialen oder ökologischen Wohlstands, oder insgesamt das Gefühl, von seinem Staat in seinem Recht auf Wohl-Stand benachteiligt zu sein.

Ein Motor für Wandel: Sich frei gegen die Bedrohung von Frieden einsetzen wollen – Erste Schritte

In einem Land, in dem atomare Raketen stationiert waren, man täglich mit Feindbildern konfrontiert wurde, Militarismus zum Alltag gehörte, sahen es gerade junge Menschen für unerlässlich an, sich aktiv für Frieden einsetzen zu können. Manchen ging es vorrangig um das atomare Wettrüsten, anderen auch um die zunehmende Militarisierung der Gesellschaft, etwa durch die Einführung des Wehrkundeunterrichts (1978), wieder andere wollten sich gegen die rigorose Umsetzung der Wehrpflicht wenden.

Für viele der Aktivist*innen der Friedensbewegung war es ein erster Schritt, sich den Aufkleber „Schwerter zu Pflugscharen“ auf die Kleidung zu nähen, oder an Friedensgebeten teilzunehmen. Oft im Schutzraum der Kirchen wuchs der Antrieb, Veränderung zu wollen und der Antrieb, selbst zur Veränderung beizutragen.

Material 1: Gegenwind

Material 2: Friedensdemonstrationen der frühen 1980er

Material 3: Interviews zur weiteren Politisierung der Bewegung und zur zunehmenden Solidarisierung der Öffentlichkeit mit Opfern von Repression

Die Interviews beziehen sich auf die Politischen Aktionen im Januar 1988, die die traditionellen, groß aufgemachten staatlichen Liebknecht-Luxemburg-Demonstration als Bezugspunkt nahmen. Luxemburg Zitate wie „Freiheit ist immer die Freiheit der Andersdenkenden“ oder „Wer sich nicht bewegt, spürt die Fesseln nicht“ boten der Stasi (und damit der SED) den Anlass für zahlreiche Verhaftungen und Abschiebungen in den Westen.

Von der ersten Begeisterung über Repression zum Aufbruch zur friedlichen Revolution

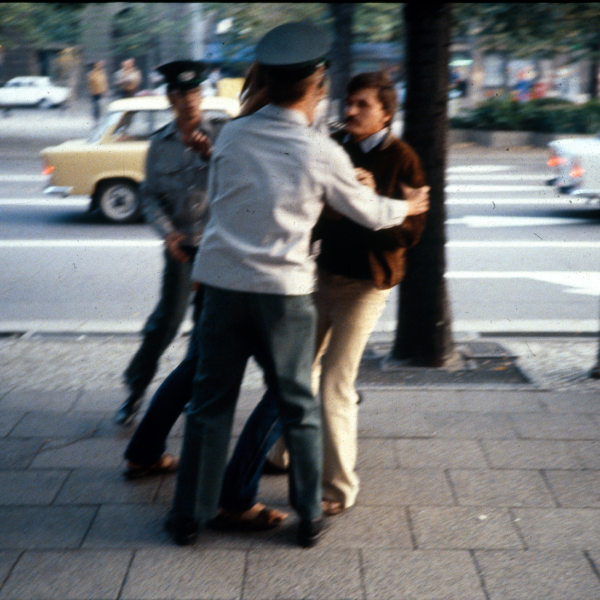

Auf erste, oft positive Erfahrungen damit, sich aktiv für Frieden und gegen Militarismus einzusetzen, folgte Ernüchterung. Bereits ab 1981 ging die DDR-Regierung gegen das Symbol „Schwerter zu Pflugscharen“ vor und ließ harte Repressionen folgen, wenn man sich gegen die Entfernung des Aufnähers wehrte. Die Friedensgebete konnten zwar fortgeführt werden, allerdings nahm die Überwachung durch die Stasi ebenso zu wie der Druck auf die Kirchenleitungen, die Andachten zu entpolitisieren.

Die Entscheidung, sich öffentlich zu engagieren, zog nicht nur Repressionen nach sich, sie schuf auch eine Distanz zwischen den Aktivist*innen und den Mitbürger*innen, die sich für den Balanceakt zwischen Mitwirkung und Distanz, symbolischer Teilnahme und Rückzug ins Private und für den „Doppelsprech“ entschieden hatten.

Dennoch war eine wachsende Anzahl von Menschen nicht mehr davon abzuhalten, sich aktiv für politische Freiheiten einzusetzen. Bewegungen für „Frieden“, ebenso wie für „Umwelt“ wurden zu Trägern der Demokratieforderung. In den 1980er Jahren fanden in vielen Regionen Friedens-, aber auch Umwelt- und Bürgerrechtsgruppen zusammen. Im Laufe der 1980er Jahre vernetzten sie sich zunehmend untereinander und wurden 1989/90 zu den maßgeblichen Trägern der friedlichen Revolution.