Wahrheit und Unwahrheit

Schöner Wohnen in der DDR?

Günstiger Wohnraum für alle und die Politik hinter dem Versprechen

„Jedem Bürger und jeder Familie ist eine gesunde und ihren Bedürfnissen entsprechende Wohnung zu sichern” legte die erste DDR-Verfassung von 1949 fest. Der Idee des Sozialismus entsprechend sollten sich in den Wohnungen nicht mehr arm und reich spiegeln, sondern die Wohnbedingungen für alle gleich sein. Deshalb wurde auch, anders als in der Bundesrepublik, der Eigenheimbau nicht gefördert. Für Mieten wurden hohe Subventionen festgelegt.

Der Wohnungsnot, konnte aber kaum Einhalt geboten werden. Zu Beginn der 1970er Jahre suchten mehr als eine halbe Million Familien nach einer Wohnung, die Wartezeiten betrugen bis zu 10 Jahren. Singles und Paare ohne Kinder waren fast chancenlos.

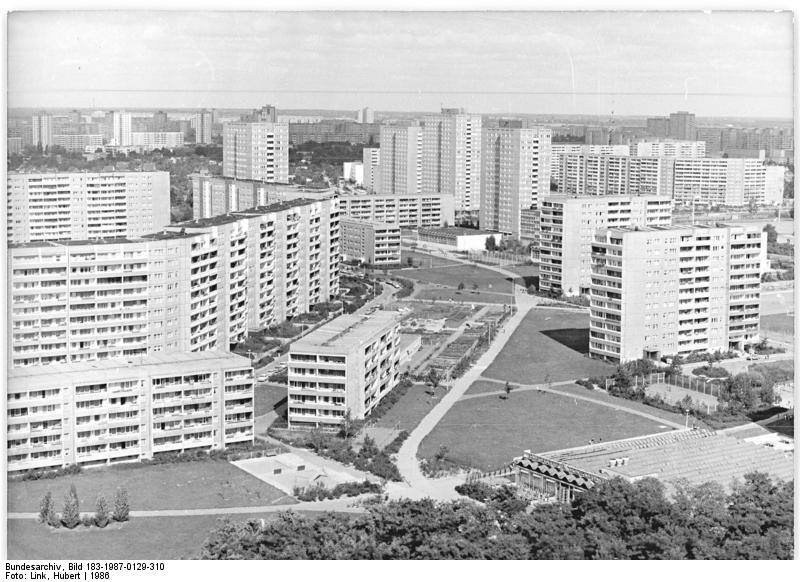

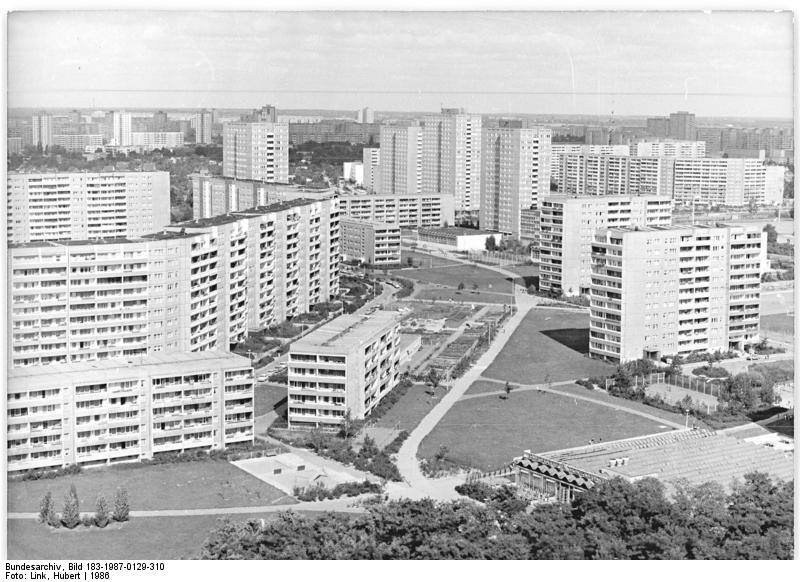

Beim 8. Parteitag 1971 wurde deshalb unter dem Motto „Jedem seine Wohnung“ ein Wohnungsbauprogramm beschlossen. Es entstanden die großen Plattenbausiedlungen an den Rändern der Städte. Auch Eigenheim, ebenfalls vor allem nach genormten Plänen, wurden nunmehr gefördert.

Historischer Kontext

Nach dem Zweiten Weltkrieg brauchte die DDR recht lange, um sich von den unmittelbaren Folgen zu erholen. Mancherorts wurden bis in die 60er Jahre hinein Trümmer des Krieges beseitigt. Ab 1971, mit dem Regierungsantritt Erich Honeckers, wurde ein staatliches Wohnungsbauprogramm gestartet, das bis 1990 alle Wohnraumprobleme beseitigen sollte. Honeckers Politik zielte darauf ab, durch umfangreiche Sozialmaßnahmen die Zufriedenheit der Bevölkerung zu sichern. Manche Historiker*innen sprechen in diesem Zusammenhang von einer „Wohlfühldiktatur“.

Die Ziele des Wohnungsbauprogramms wurden jedoch nie endgültig erreicht. Wie der Rest der DDR-Wirtschaft, so litt auch der Wohnungsbau unter finanziellen und Rohstoffproblemen. Gegen Ende der 1970er Jahre war die DDR hoch verschuldet und gab mehr Geld für Sozialmaßnahmen aus, als sie sich leisten konnte. Den finanziellen Niedergang nur auf die Sozialmaßnahmen zu fixieren greift aber zu kurz. Auch das sehr große Militär und die Grenzsicherung durch Mauer und Zaun, verschlangen Unmengen an Geld für deren Unterhalt und Ausbau. Nicht zuletzt deshalb geriet der Staat in den 1980er Jahren immer mehr in wirtschaftliche Schieflage unter der auch der Wohnungsbau litt. Umso wichtiger erschien es den Verantwortlichen der SED, die Erfolge des Wohnungsbaus öffentlich herauszustreichen.

Dadurch machte sich die SED nicht nur unglaubwürdig, sondern erzeugte auch eine Atmosphäre der Beklemmung zwischen Schein und Sein.

Schließlich warteten viele Bürger*innen Jahrelang auf ihre Wohnungen und mussten mit teils katastrophalen Wohnbedingungen zurechtkommen. Die Vermeldungen des Staates konnten in diesem Zusammenhang bei vielen nur zu Irritationen führen.

Heiße Themen

„Wohnungsnot“, „Gentrifizierung“, „Mietendeckel“, leistbares Wohnen sind auch heute Themen, die die Gesellschaft bewegen.

Menschen müssen irgendwo wohnen. Damit die Mietpreise nicht zu hoch werden müssen aber genügend Wohnungen verfügbar sein. Als Abhilfe gibt es den sozialen Wohnungsbau, der Staat baut oder finanziert Wohnungen für Bürger*innen mit wenig Geld. Oft werden diese „Sozialwohnungen“ aber nach einigen Jahren vom Staat verkauft, um die Finanzierung neuer „Sozialwohnungen“ zu finanzieren.

Wenn solche Wohnungen in Privatbesitz übergehen steigen häufig die Mieten und die bisherigen Bewohner*innen können sich das Wohnen dort oft nicht mehr leisten. Das kann auch passieren, wenn ein Eigentümer die Wohnung oder das ganze Gebäude renoviert und damit den Wert steigert. Das nennt man Gentrifizierung, wenn Wohnraum so aufgewertet wird, dass sich die Bewohner das nicht mehr leisten können und ausziehen müssen. Gentry ist ein englisches Wort und bezeichnet niederen Adel. Der Begriff soll auf die Problematik dieser Praxis der Wohnraumaufwertung hinweisen.

Viele wünschen sich heute einen sogenannten „Mietendeckel“. Die Mieten sollen in ihrer Höhe begrenzt werden, weil Mietpreise in den vergangenen Jahren immer weiter gestiegen sind. Für viele wird die Miete deshalb immer mehr zum Problem. Gerade für Menschen mit geringem Einkommen und für Rentner*innen die mit knappen Renten leben müssen. Gerade der Mietendeckel hat momentan starke politische Zugkraft. Entsprechende Demonstrationen, etwa in Berlin, sind gut besucht.

In der DDR mag es diese Phänomene der Privatwirtschaft nicht gegeben haben. Mieten waren staatlich vorgegeben und durch die Zuteilung von Wohnraum gab es auch keine Konkurrenz unter den Wohnungssuchenden. Gleichzeitig ergaben sich durch die zentrale und parteipolitisch kontrollierte Wohnraumzuteilung andere Probleme, die im Kapitel beleuchtet werden.

Will man die Situationen vergleichen, muss man alle diese Aspekte in Betracht ziehen.

- War es in der DDR wirklich leichter eine Wohnung zu finden, die einem gefiel?

Links zum Thema

Transparenz

Günstiger Wohnraum für alle und die Absicht hinter dem Versprechen

In dieser Sektion erfolgt die Sachdarstellung zu Wohnungsnot und Wohnbauprogramm Honeckers, das sehr auf den Neubau von Plattenbauten setzte. (Für eine tiefergehende Einordnung des Wohnungsbauprogramms, siehe Wohlstand/ materieller Wohlstand/ Einheit Sozial- und Wirtschaftspolitik.)

Als Material findet sich in der Materialspalte wieder „Propaganda“, dieses Mal zum Wohnbauprogramm zugeordnet.

So…

Die SED hatte 1971 allen Bürger*innen der DDR bis zum Jahr 1990 eine neu gebaute Wohnung versprochen.

…aber auch ganz anders

Dieses Versprechen konnte nie eingelöst werden. Die Wohnraumsituation DDR blieb problematisch.

Transparenz

So (Plattenbauten)… aber auch ganz anders (am Beispiel Leipzig)

In der Materialspalte geht es um das In-Szene-Setzen der Erfolge des Wohnbauprojekts mit Plattenbauten:

- ein Material zeigt Honecker, der den Mieter der millionsten Plattenbauwohnung besucht;

- andere Materialien zeigen eine Gedenktafel bzw. einen Pressebericht zur drei(!!)millionsten Wohnung (bei faktisch „nur“ zwei Millionen fertiggestellten Wohnungen).

In der Textspalte wird die verfallende Innenstadt Leipzigs gegenübergestellt. Dies wird in einer Sendung des DDR Fernsehens, Ende der 1980er von Vertretern der Stadt Leipzig mit erstaunlicher Offenheit und deutlich hörbarer Kritik an den staatlichen Wohnbau-Plänen konkretisiert.

Altbauwohnung: Mach was draus!

…ja, aber wie?

Weil der Neubau absoluten Vorrang hatte, war staatliche Unterstützung für die Renovierung von Privatwohnungen in der Regel nicht verfügbar. Wer handwerklich einigermaßen geschickt war, führte Arbeiten wie Malen, Tapezieren und das Verlegen von Fußböden selbst aus. Die größte Herausforderung war die Beschaffung von Baumaterialien, die oft nur über Tauschgeschäfte, den Schwarzmarkt sowie Beziehungen und Kontakte lief. Vorhandene Materialien wurden kreativ und effizient wiederverwendet.

Die gegenseitige Unterstützung war gut koordiniert. Wer etwas „liefern“ konnte, konnte auch im Gegenzug Hilfe erhalten.

Transparenz

Altbauwohnung: Mach was draus! … ja, aber wie?

In der Materialspalte findet sich Werbematerial.

In der Textspalte wird der Alltag der Altbausanierung vorgestellt: das Selbermachen, der Materialnot, der gegenseitigen Nothilfe.

„Alle sind gleich, aber manche sind gleicher.“ (George Orwell, Farm der Tiere, 1945)

Theoretisch wurden Wohnungen in der DDR nach streng regulierten bürokratischen Verfahren vom Staat zugewiesen. Entgegen der offiziellen Verlautbarungen galt der Satz aus George Orwells Erzählung „Farm der Tiere“ auch für die Wohnverhältnisse in der DDR. Es gab Luxus-Wohnraum wie die „Waldsiedlung Wandlitz“ im Norden Berlins, die der streng abgeschirmte Wohnort der Partei- und Staatsführung war oder die „Bonzen“-Urlaubsinsel Vilm bei Rügen. In Berlin-Lichtenberg, also im Umfeld der Stasi-Zentrale wurden die heiß begehrten Neubau-Wohnungen ganz selbstverständlich hauptamtlichen Stasi-Mitarbeitern zugewiesen. Nach politischer Gesinnung und SED-Treue wurden auch die ohnehin selten frei werdenden Betriebswohnungen der Volkseigenen Betriebe verteilt.

Weniger zu erwarten ist, dass es sogar bei den „ungeklärten Mietverhältnissen“, also dem Wohnen in nicht offiziell zugewiesenen Wohnungen, „Gleichere“ gab. Manchem Privateigentümer, der wegen der auf dem Stand von 1936 eingefrorenen Mieten sein Haus nicht sanieren konnte, waren illegale Mieter*innen lieber als das Haus im Leerstand verfallen zu lassen.

Historischer Kontext

„Theoretisch wurden Wohnungen in der DDR vom Staat zugewiesen. Auf diese Weise wollte sich die SED das Recht sichern, die stets knappen Wohnungen nach sozialer Bedürftigkeit, zugleich aber auch den Bedürfnissen des Staates entsprechend an Funktionäre, wirtschaftlich wichtige Facharbeiter oder Hochschulabsolventen zu verteilen.

Praktisch standen jedoch viele Wohnungen leer. Das war zum einen eine unbeabsichtigte Folge des Wohnungsbauprogramms der SED, das Baukapazitäten und Arbeitskräfte vorwiegend im Wohnungsneubau einsetzte. Während an den Stadträndern Plattenbausiedlungen entstanden, verfielen die Altbauviertel, weil Material und Fachkräfte für Reparaturen fehlten. Die auf dem Stand von 1936 eingefrorenen Mieten machten es zudem den zahlreichen privaten Hausbesitzern auch aus finanziellen Gründen kaum möglich, ihre Häuser zu sanieren. Das Resultat war nicht nur das typische graue Erscheinungsbild ostdeutscher Städte, sondern auch eine enorm hohe Leerstandsquote von bis zu sechs Prozent aller Wohnungen.“

Udo Grashoff, Schwarzwohnen als subversive und zugleich systemstabilisierende Praxis, in: Deutschland Archiv, 10.3.2016, Link: www.bpb.de/222535

„Dienstags und donnerstags war Sprechtag im Wohnungsamt. Die Wartezimmer platzten aus allen Nähten. Stundenlang standen junge Muttis mit Kleinkindern an der Hand mehr oder weniger geduldig in der Warteschlange. Die Kinder mitzunehmen, hatte gute Gründe. Für Familien mit Nachwuchs waren die Aussichten auf eine Wohnungszuweisung besser. Je mehr Kinder, desto größer die Chance.

Alleinstehende ohne Kinder hatten es dagegen sehr schwer. Sie wurden nicht selten mit dem Satz abgespeist: „Kommen Sie wieder, wenn Sie verheiratet sind.“ Junge Ehepaare mussten sich deshalb oftmals noch Jahre nach ihrer Eheschließung ein Zimmer in der elterlichen Wohnung teilen.Großbetriebe verfügten über eigene Wohnungskontingente, die sie an „verdienstvolle Werktätige“ verteilten. Wer Zeit zu Arbeitseinsätzen und ein wenig Glück hatte, erhaschte vielleicht eine Wohnung einer Arbeiterwohnungsbaugenossenschaft (AWG) oder eine der begehrten Altbauwohnungen aus dem Bestand der 20er-Jahre. Sie gehörten den damals entstandenen Wohnungsgenossenschaften. Die Verwaltung der Häuser, also auch Reparaturen und Ausbau lag beim Hausbesitzer, der allerdings über die Belegung nicht entscheiden konnte. Über den größten Wohnungsbestand verfügten die jeweiligen kommunalen Wohnungsgesellschaften (KWV). Sie besaßen nicht nur die neuen Plattenbauten, sondern auch enteignete oder von den Besitzern aufgegebene Altbauhäuser.“

Wohnungen der DDR; https://www.mdr.de/geschichte/ddr/alltag/familie/wohnen-plattenbau-102.html

Links zum Thema

https://de.wikipedia.org/wiki/Zentrale_des_Ministeriums_f%C3%BCr_Staatssicherheit#%C3%9Cberblick

https://www.mdr.de/geschichte/ddr/politik-gesellschaft/ddr-politbuero-sed-wandlitz-100.html

https://www.bpb.de/themen/deutschlandarchiv/222535/schwarzwohnen/

https://de.wikipedia.org/wiki/Wohnungsbauprogramm_(DDR)#Realisierung

https://www.bpb.de/themen/deutsche-einheit/lange-wege-der-deutschen-einheit/47280/wohnen/

https://www.mdr.de/geschichte/ddr/alltag/familie/wohnen-plattenbau-102.html

Transparenz

„Alle sind gleich, aber manche sind Gleicher“

Die Abschlusssektion steht unter diesem Orwell-Motiv. Diese wird auf zu erwartende und eher unerwartete Situationen im DDR-Wohnungsbau bezogen, also auf „Bonzen“, hauptamtliche Stasi-Mitarbeiter, linienkonforme Mitarbeiter in volkseigenen Betrieben, aber auch auf „Schwarzwohner“ und ihre Unterstützer.

Die Materialspalte ist illustrativ:

- für den Bürokratismus der staatlichen Zuweisung;

- für Wandlitz als Beispiel für gehobenes Wohnen der Staatsführung;

- für Schwarzwohner.

Wenn du weiterscrollst, siehst du die weiteren Kapitel zum Thema Wahrheit und Unwahrheit.

Wir schlagen dir weiterhin eine Auswahl an Kapiteln vor, die gut zu dem Profil passen, das du beim Start angegeben hast. Du kannst aber jederzeit auch weitere Themen auswählen, die Dich interessieren.

Den Abschluss solltest du aber nicht verpassen. Er enthält a) eine kurze Zusammenfassung, b) zeigt er, wie Menschen zu Veränderung beigetragen haben und c) hilft er Dir, Dich bei heißen Themen, bei denen es um die Frage „wahr oder falsch“ geht, zu positionieren. Deine Kenntnisse über den Umgang mit Wahrheit und Lüge in der DDR helfen dir dabei.

Transparenz

Allerdings gilt auch hier, dass nicht jede*r DDR-Bürger*in das so wahrgenommen hat.

- Die Unwahrheiten waren für manche nicht durchschaubar; viele Informationen wurden erst später für jeden zugänglich.

- Andere erkannten zwar, dass gelogen wurde, nahmen das aber nicht so wichtig. Sie passten sich an und hatten deshalb keine konkreten Negativ-Erfahrungen aus einem kritischen Umgang mit Unwahrheiten.

- Wieder andere vertrauten ihrem Staat und wollten deshalb auch glauben, was behauptet wurde.

- Eine letzte Gruppe war selbst Teil des Systems der Produktion und Verbreitung von Unwahrheiten.

Wir wollen, dass du dir selbst eine Meinung bilden kannst.

Deshalb haben wir nicht nur Materialien ausgewählt,

- die die Unwahrheiten offensichtlich machen, sondern auch solche,

- die zeigen, warum sich manche schwer damit taten und tun, zu erkennen und anzuerkennen, dass der Staat letztlich auf Unwahrheiten angewiesen war und mit den Mitteln einer Diktatur zu verhindern versuchte, dass diese offen gelegt wurden.

- Wir wollen zudem an Beispielen verdeutlichen, dass bestehende Spannungsgefüge nur aufzulösen sind, wenn über die Einzelerfahrung hinaus auf größere Zusammenhänge geachtet wird.

Zum Abschluss der einzelnen Kapitel zeigen wir jeweils, wie das nicht-Aushalten können hier von Unwahrheiten zu einem „Motor der Veränderung“ wurde, der schließlich zum Ende der DDR beitrug.