Mangelnder Wohlstand

Ökologischer Wohl-Stand: Umwelt und Natur als Politikum

Material 1:

Material 2:

Material 3:

Schutzlandschaften des wiedervereinigten Deutschlands: Welche Rolle spielen dabei ehemalige DDR-Gebiete?

Das Nationalparkprogramm: Die große politische Leistung von DDR Naturschützer*innen.

In den wenigen Monaten zwischen der Friedlichen Revolution 1989 und dem Beitritt der DDR zur Bundesrepublik im Oktober 1990 gelang DDR Naturschützer*innen ein großer Erfolg: Mit dem so genannten „Nationalparkprogramm“ wurden 5.000 Quadratkilometer des Staatsgebiets der DDR als Nationalpark, Biosphärenreservat sowie Naturparke unter Schutz gestellt. Über den Einheitsvertrag wurden diese Schutzgebiete in das vereinte Deutschland übernommen.

Seit 2005 wurden zudem auch der ehemalige Grenzstreifen der DDR, ehemalige Militärflächen oder Folgeflächen des Braunkohle-Abbaus als „Nationales Naturerbe“ unter Schutz gestellt. Weil in der DDR-Zeit dort über Jahrzehnte keine landwirtschaftliche Nutzung erfolgte, haben sich viele seltene und bedrohte Tier- und Pflanzenarten angesiedelt. Dies war ein maßgeblicher Grund für die Inschutzstellung nach der „Wende“.

Historischer Kontext

Auf dem Papier war die DDR ein sehr fortschrittlicher Staat, was den Umweltschutz betraf. Schon früh wurde der Naturschutz in der Verfassung verankert und es gab entsprechende Gesetze zum Schutz und zur Erhaltung der Natur. Bürger*innen wurden dazu angehalten gemeinsam mit der Regierung den Umweltschutz im Land zu realisieren.

Tatsächlich wurde aber, wann immer die SED es für Notwendig und richtig erachtete auf den Umweltschutz verzichtet. Industrie hatte absoluten Vorrang und wenn dazu Gesetze gebogen oder gebrochen werden mussten, war das für die Führung kein Problem. Ganz im Gegenteil und im Widerspruch zur Aufforderung an die Bürger*innen sich im Naturschutz zu Betätigen, wurde jegliches eigenverantwortliche Engagement unterdrückt. Irgendwann wurden sogar die Berichterstattung und das Nachforschen zum Zustand der Umwelt verboten.

In diesem Klima des Widerspruchs und der Unterdrückung von Interessen mussten Bürger*innen denen etwas an der Erhaltung der Natur lag, versuchen Wege zu finden ihr Engagement weiterbetreiben zu können ohne mit dem Staatsapparat in Konflikt zu geraten. Ein ständiger und eigentlich unnötiger Stressfaktor, der unmittelbar auf das diktatorische Regime der SED zurückgeht.

Transparenz

Zu Wohl-Stand zählt auch der ökologische Wohlstand. In diesem Kapitel sollen das grundlegende Bedürfnis nach diesem und seine Bedeutung für die DDR näher beleuchtet werden. Zum einen wird gezeigt, dass der Wiedervereinigung ökologische Schutzlandschaften entsprangen. Zum anderen wird erläutert, inwiefern der SED-Staat seinen Bürger*innen auch ökologischen Wohlstand verwehrte und wie dennoch der Aktivismus für die Umwelt zu einem wichtigen Motor auf dem Weg hin zur Friedlichen Revolution wurde, die letztendlich u.a. in den zu Beginn angesprochenen Schutzlandschaften resultierte.

Schutzlandschaften des wiedervereinigten Deutschlands: Welche Rolle spielen dabei ehemalige DDR-Gebiete?

Hier wird zum einen das so genannte Nationalparkprogramm vorgestellt. Mit diesem Programm erreichten Naturschützer*innen, die in der DDR durch den SED-Staat stark in ihren Möglichkeiten beschnitten gewesen waren, in den wenigen Monaten zwischen Friedlicher Revolution und Beitritt zur BRD (3. Oktober 1990) die In-Schutz-Stellung weiter Gebiete. Auf dieser Basis aufbauend wurden im wiedervereinigten Deutschland der ehemalige Grenzstreifen der DDR, ehemalige Militärflächen oder Folgeflächen des Braunkohle-Abbaus als „Nationales Naturerbe“ unter Schutz gestellt.

Die Materialien visualisieren den maßgeblichen Beitrag der ehemaligen DDR an den gemeinsamen Schutzlandschaften. Sie beziehen sich:

- auf das grüne Band;

- auf zwei Biosphärenreservate (Flusslandschaft Elbe; Schaalsee);

- auf Truppenübungsplätze.

Material 1: Niederlausitz

Material 2: Unabhängige Doku aus DDR-Zeiten

Warum verwehrte die DDR ihren Bürger*innen ökologischen Wohlstand?

Die Umweltbelastungen, die der SED-Staat seinen Bürger*innen zugemutet und als Altlast dem wiedervereinigten Deutschland hinterlassen hat, ergibt sich aus der verfehlten Wirtschaftspolitik der DDR der 1980er Jahre. Betroffen waren insbesondere die Industriegebiete sowie die Regionen, die Rohstoffe zulieferten.

Ein Hauptproblem war, dass der SED-Staat als Ersatz für das sehr teuer gewordene Öl wieder auf Braunkohle setzte, die einzige Energiequelle, die es in der DDR gab. Der Braunkohletagebau (wegen des Flächenverbrauchs), die Chemieindustrie (wegen Luft- und Wasserverschmutzung und Industrieabfällen) und die veralteten Maschinen in den Betrieben, waren in besonderem Maße für die Umweltverschmutzung in der DDR verantwortlich.

Aufgrund der planwirtschaftlichen Strukturen konnten die meisten Menschen nicht aus den stark betroffenen Regionen wegziehen. Wohnraum wurde zugeteilt, Arbeitsstellen in der Regel auch. Das bedeutete: Wer in den Industriegebieten lebte, konnte dort nicht einfach wegziehen und war damit praktisch in der Umweltkatastrophe gefangen.

Links zum Thema

Dieser wissenschaftliche Aufsatz zur Sozialgeschichte des Abfalls in der DDR bietet umfassende Informationen zum Thema. Der Traum vom ewigen Kreislauf. Abprodukte, Sekundärrohstoffe und Stoffkreisläufe im „Abfall-Regime“ der DDR (1945–1990) VON CHRISTIAN MÖLLER

Historischer Kontext

Die ungeklärte Entsorgung von Industrieabwässern in Flüsse und Seen war in der DDR bis zum Ende Standard. Spezialkläranlagen wären teuer gewesen und hätten Hightech Gerätschaften gebraucht, die ebenfalls teuer zu beschaffen gewesen wären. Auch das „Verklappen“ giftiger Abfälle in Mülldeponien und auf alten Halden des Tagebaus war kein Problem und wurde regulär durchgeführt.

„Da man auf leistungsstarke Abgasfilter und die regelmäßige Modernisierung der verschlissenen Anlagen verzichtete, verpesteten stinkende organische Verbindungen wie Ammoniak und sonstige Emissionen die Luft.

„Das war die größte Dreckschleuder der DDR“; Florian Stark; https://www.welt.de/geschichte/article121393564/Das-war-die-groesste-Dreckschleuder-der-DDR.html

Die gesundheitlichen Folgen waren dramatisch. Die Zahl der an Bronchitis erkrankten Kinder stieg von 228 (1974) auf 342 (1989) im Jahresdurchschnitt. Die Zahl der Kinder mit chronischer Bronchitis stieg zwischen 1974 und 1989 um 172 Prozent. Rein rechnerisch war 1988 jeder Einwohner der DDR mit 313 Kilogramm Schwefeldioxid, 132 Kilogramm Staub und 21 Tonnen Kohlendioxid belastet.„

Transparenz

Warum verwehrte die DDR ihren Bürgern ökologischen Wohlstand?

Im Zentrum steht in dieser Sektion der Zusammenhang zwischen der Umweltbelastungen in den ehemaligen Industriegebieten, die der SED-Staat seinen Bürger*innen zugemutet und als Altlast dem wiedervereinigten Deutschland hinterlassen hat, und der verfehlten (Wirtschafts-)Politik. Ökologischer Wohlstand verwehrt wurde auch durch das eingeschränkte Recht der Berufs- und Ortswahl, das sich aus der Planwirtschaft ergab.

Die Materialien dokumentieren die Umweltbelastung durch den SED-Staat, z.T durch Vorher-Nachher-Bilder. Aufgegriffen werden:

- Braunkohleabbau DDR und Sanierung nachher

- Doku zur Gesundheitsgefährdung durch Umwelt-Sünden

- Umweltstatistik DDR bei Beitritt

- Auszug aus der Fernsehreportage „die Kinder von Bitterfeld“ aus dem Jahr 1990 und zwei Fotos zu Bitterfeld

Wie passt das zusammen? Naturschutz in der DDR-Verfassung

„Im Interesse des Wohlergehens der Bürger sorgen Staat und Gesellschaft für den Schutz der Natur“. (Verfassung der DDR)

In der DDR gab es nicht nur sehr früh einen Verfassungsparagraphen zum Naturschutz. Seit den 1950er Jahren existierten auch eine ganze Reihe von Natur- und Landschaftsschutzgebieten. Nur in diesen Gebieten erlaubte die SED es den meist ehrenamtlichen Naturschützer*innen, Tiere und Pflanzen zu schützen, Bestände zu beobachten und zu kartieren und Umweltprojekte durchzuführen, also z.B. wilde Mülldeponien zu beseitigen.

Insgesamt ordnete die SED die Ökologie aber klar der Ökonomie unter. Dies erreichte 1982 ein neues Niveau, als verboten wurde, Daten zum „Zustand der natürlichen Umwelt in der DDR“ zu veröffentlichen. Über die Konsequenzen, die der Braunkohleabbau, die Luftverschmutzung, Lärmbelastung, Abfall- und Abwasserentsorgung sowie die „industriemäßig“ betriebene Landwirtschaft für Mensch und Natur hatten, sollte nicht gesprochen werden. Das Bedürfnis, in einer gesunden Umwelt zu leben, lassen sich die Bürger*innen der DDR aber von ihrem Staat nicht verbieten. Es nahm 1989 in ihrer Werteskala eine Spitzenposition ein.

Historischer Kontext

„Im SED-Staat war die Umweltpolitik der „Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik“ untergeordnet. Umweltdaten unterlagen seit einem Beschluss des Ministerrates vom 16. November 1982 der Geheimhaltung. Schon seit den 70er Jahren wurde über Umweltverschmutzungen und deren gesundheitliche Folgen nicht mehr berichtet. Das Thema erfuhr dennoch in den 80er Jahren zunehmende Beachtung einer kritischen Öffentlichkeit, die im Gegensatz zur Partei- und Staatsführung nicht länger bereit war, die schwerwiegenden Folgen des ökologischen Raubbaus in der DDR stillschweigend hinzunehmen.“

https://www.stasi-unterlagen-archiv.de/informationen-zur-stasi/themen/beitrag/der-pleisse-gedenkmarsch-vom-5-juni-1988-und-die-reaktion-der-staatssicherheit/

Transparenz

Wie passt das zusammen? Naturschutz in der DDR-Verfassung

„Im Interesse des Wohlergehens der Bürger sorgen Staat und Gesellschaft für den Schutz der Natur“ (Verfassung der DDR)

In der DDR gab es Verfassungsparagraphen zum Naturschutz viel früher als in der BRD. Allerdings bestehen wiederum massive Unterschiede zur Realität: Realiter war Ökologie klar der Ökonomie untergeordnet. Naturschutzmaßnahmen waren auf die oft kleineren, unzusammenhängenden Schutzgebiete beschränkt. Umweltverschmutzung und -schädigung durften weder dokumentiert, noch anderweitig thematisiert werden. Das Bedürfnis, in einer gesunden Umwelt zu leben, konnte der SED-Staat jedoch nicht seinen Bürger*innen der DDR verbieten.

Die Materialspalte belegt die Aussagen der Textspalte und vertieft den Text:

- Umwelteule: ein DDR Symbol, das weiterlebt;

- Jugendliche aktiv: Geduldete Baumpflanzaktionen;

- Naturschützer im Visier der SED, ein Zeitzeugengespräch mit dem Naturschützer Hans Dieter Knapp;

- Allgemein: Erfahrungen mit Lügen zur Umwelt, Zeitzeugengespräch mit Anna Kaminsky;

- Zusammenfassende Doku zu Umweltbelastung in der DDR.

Material 1: Umweltbewegung und politische Opposition

Material 2: Umweltbibliotheken im Fokus der Stasi

Sich aktiv für ökologischen Wohlstand einsetzen – Wer unterstützt, wer verhindert?

Die Kirche war nahezu die einzige Möglichkeit für die Entwicklung von unabhängigen Bewegungen. In den Räumlichkeiten der Kirchen konnten sich die Aktivist*innen der Friedens- wie der Umweltbewegungen treffen.

Den Kirchengemeinden war u.a. die Vervielfältigung von Texten gestattet, wenn sie mit der Aufschrift „Nur für innerkirchlichen Dienstgebrauch“ versehen wurden. Diese Möglichkeit nutzten Umweltgruppen, um Texte über Umweltprobleme zu verteilen und auf im kirchlichen Raum entstandene Umweltbibliotheken zu verweisen. Einigen Gruppen war es gelungen, dort Fachliteratur aus dem Westen verfügbar zu machen. Unter dem Dach der Kirche konnten zudem überregionale Treffen organisiert werden.

Historischer Kontext

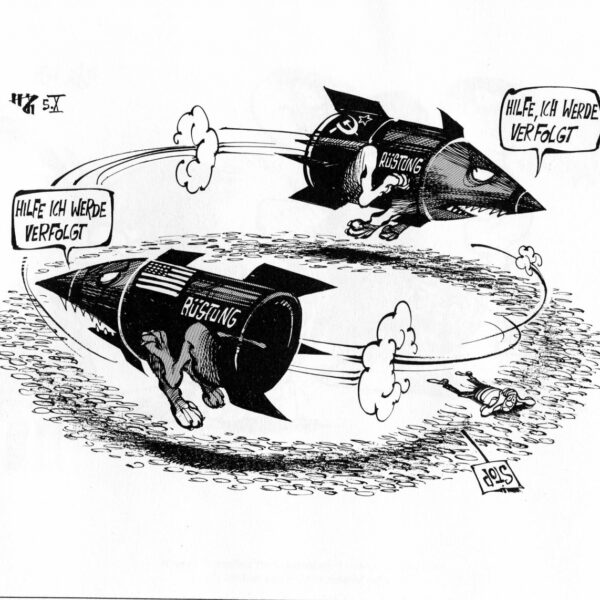

In Europa bildeten sich in den 1970er und 1980er Jahren politische Umweltoppositionen. In Westdeutschland war das etwa die Partei „die Grünen“. Auch in den Staaten des Ostblocks gab es solche ökologische Oppositionsbewegungen, die aber nicht offen politisch arbeiten konnten. So entstanden auch in der DDR Oppositionsgruppen, die sich zunächst vor allem um Themen des Umweltschutzes und dessen Bekanntheit bemühten.

Weil gerade auch das öffentliche Thematisieren der Umweltprobleme immer wieder von SED und Stasi behindert und unterbunden wurde nahmen Themen von Freiheit und freier Meinungsäußerung immer größeren Raum bei diesen Umweltgruppen ein. Das SED-Regime ließ ihnen keine andere Wahl als sich umfassend mit seinen Beschränkungen von Freiheiten zu beschäftigen.

Heiße Themen

„Klimakleber“ als politische Opposition?

Sogenannte „Klimakleber“ sind derzeit (2023) überall in den Medien präsent. Die Gruppe „Letzte Generation“ will mit Aktionen, bei denen sich Mitglieder auf Straßen festkleben, Aufmerksamkeit erlangen und Druck auf die Regierung ausüben, damit diese den Klimawandel ernster nehme und etwas gegen ihn unternehme. Prinzipiell ist Protest in einer Demokratie ein legitimes Mittel, um politisch zu agieren. Bürger*innen können und sollen ihren Unmut öffentlich äußern dürfen. Die Art und Weise wie die „Klimakleber“ vorgehen, aber auch die Reaktionen des Staates (Bund und Länder jeweils in eigener Verantwortung) sind stark umstritten.

Vorbeugende Festnahmen, Hausdurchsuchungen und die Einordnung als „kriminelle Vereinigung“ erinnern manche stark an diktatorische Unterdrückung. Das Vorgehen scheint überzogen. Andere finden die Maßnahmen richtig und fordern sogar härtere Strafen. Die Gesellschaft ist sich uneinig und das wird offen ausdiskutiert. Das macht einen markanten Unterschied zu einer Diktatur aus, in der ein öffentlicher Diskurs nur als Bestätigung der politischen Führung (und meist zentral gesteuert) möglich ist.

Auch die beteiligten Institutionen können im Fall der „Klimakleber“ nicht handeln wie sie wollen. Die Einhaltung der Gesetze wird durch ein System aus Kontrollinstanzen sichergestellt. Entscheidungen von Gerichten können in höheren Instanzen angefochten werden. Mögliche Fehlurteile, beispielsweise über unzulässige Haftstrafen, können zu Schadenersatz Forderungen führen, wenn sie revidiert werden. Die Öffentlichkeit übt Druck auf die Akteure aus und sorgt für einen Rechtfertigungszwang. Einzelentscheidungen können unabhängig überprüft werden. Das sind Merkmale eines demokratischen Systems, die die aktuelle Situation massiv von ähnlich erscheinenden Vorgängen in der DDR unterscheiden.

Transparenz

Sich aktiv für ökologischen Wohlstand einsetzen – Wer unterstützt, wer verhindert?

In dieser Sektion wird das Beispiel der Umweltbibliotheke als Ort des Aktivismus für den ökologischen Wohlstand angeführt. Spannend ist, dass die Kirche in der Lage war, den Raum für Umweltbewegungen wie die Umweltbibliotheken zu schaffen.

Die Materialspalten (Block I und II) bezieht sich auf die Ostberliner Umweltbibliothek und verdeutlichen an ihrem Beispiel die Vermengung von Umweltbewegung und politischer Opposition:

- Im Block I wird die Verbreitung von westlicher Umweltliteratur und selbstproduzierten Umweltblättern beschrieben, ebenso die Diskussionsrunden im Raum der Umweltbibliothek.

- Der Block II beschreibt die Umweltbibliothek aus der Sicht der Stasi. Dazu zählen interne Berichte, eine letztlich gescheiterte Razzia, die Verhaftung eines Mitglieds der Umweltbibliothek (seine und die Stasi-Sicht werden dargestellt) sowie der (gescheiterte) Versuch der Anwerbung eines Umweltexperten als IM.

Mit den folgenden Unterthemen wollen wir dich dazu anregen, dich näher mit den Markern für sozialen, materiellen und ökologischen Wohlstand in Diktaturen zu befassen.

Du sollst einen Blick dafür bekommen, dass die DDR ihren Bürger*innen ein tiefes, gesichertes Wohlbefinden grundsätzlich verwehrte, dass jeder einzelne Mensch dennoch in seinem konkreten Leben erfüllt leben konnte.

Ein tiefes, gesichertes Wohlbefinden verwehrt ein Staat seinen Bürger*innen, indem er Grundrechte missachtet und Träume verwehrt. Bürger*innen können sich ihre Wünsche nicht erfüllen – nicht, weil es nicht möglich wäre, sondern weil der Staat es nicht zulässt.

Wir haben eine Auswahl an Kapiteln getroffen, die besonders gut zu deiner Profilauswahl passen, die du am Anfang gemacht hast.

Du kannst jederzeit gerne nach unten scrollen und dir die übrigen Kapitel des Themas ansehen.

Das Abschlusskapitel solltest du aber auf keinen Fall verpassen, weil es die einzelnen Aspekte des Themas noch einmal zusammenfasst.