Mangelnder Wohlstand

Was haben Diktaturerfahrungen und fehlende Rechtsstaatlichkeit mit verwehrtem Wohl-Stand zu tun?

Was hat sich Wohlfühlen-Können mit Rechtsstaatlichkeit zu tun?

Was hat sich Wohlfühlen-Können mit Rechtsstaatlichkeit zu tun?

Was hat sich Wohlfühlen-Können mit Rechtsstaatlichkeit zu tun?

Was hat sich Wohlfühlen-Können mit Rechtsstaatlichkeit zu tun?

Warum ist „Normalität im nicht-Normalen“ etwas anderes als echtes sich-Wohlfühlen?

Dass es in der DDR keine Rechtsstaatlichkeit gab, wird kaum bestritten. Für nicht wenige ehemalige DDR-Bürger*innen ist das Fehlen von Rechtsstaatlichkeit aber nur die eine Hälfte der Wahrheit: Sie berichten von Normalität und Sicherheit, die sie erfahren haben. „Mit der Stasi hatte ich nie zu tun“, heißt es dann. „Wer sich ordentlich aufgeführt hat, bekam auch keine Probleme.“

Denkt man beide Seiten zusammen, so handelt es sich um Normalität im Nicht-Normalen. Das Missverstehen fängt da an, wo subjektive Erfahrungen mit dem „System DDR“ gleichgesetzt werden und wo das Ergebnis dieser fehlerhaften Gleichsetzung ist, die DDR sei ein ganz normaler Staat gewesen. Dem widersprechen z.B.:

- Grundsätze wie „die Partei hat immer Recht“;

- die Existenz eines politischen Straf-Rechts, das grundsätzliche Menschenrechte, wie Meinungsfreiheit, Freizügigkeit, Versammlungsfreiheit, Rechtssicherheit missachtet;

- „harte“ und „weiche“ Mittel der Repression, die ausgeübt wurden, mit dem Ziel alles zu vermeiden, was den SED-Staat gefährden könnte;

- ein wirtschaftliches System, bei dem die Bürger*innen von staatlichen Arbeitsplätzen und Sozialleistungen abhängig waren;

- „Angst und Verunsicherung“ als Mittel des Staats, um seine Bürger*innen zu Konformität zu bewegen.

Diese Prinzipien und Mechanismen widersprechen tiefem und gesichertem sich Wohl-Fühlen. Dazu gehört nämlich, nach den je eigenen Wünschen ein gutes Leben mit sozialem, materiellem und ökologischem Wohl-Stand führen zu können.

Transparenz

Die folgenden Beispiele greifen Themen auf, die wir auch an anderer Stelle zur Verdeutlichung von Prinzipien von „Diktatur“ nutzen. In diesem Kapitel richten wir den Blick in besonderem Maße auf die Menschen und den Einfluss, den die staatlichen Maßnahmen auf ihr Wohlbefinden und ihre Lebenszufriedenheit haben.

Warum ist „Normalität im nicht-Normalen“ etwas anderes als echtes sich-Wohlfühlen?

Diese Sektion konkretisiert das Metathema „fehlende Rechtsstaatlichkeit – verwehrter Wohl-Stand“. Der Kerngedanke ist, dass nur weil eine Person subjetiv in einem System des Nicht-Normalen – wie z.B. in einer Dikatatur – eine Normalität erfahren bzw. finden kann, nicht darauf geschlossen werden darf, dass das System an sich normal war – in diesem Fall also, dass die DDR ein ganz normaler Staat war. Vielmehr widersprechen die Prinzipien und Mechanismen einer Diktatur einem tiefem und gesichertem sich Wohl-Fühlen.

In der Materialspalte wir die Bedeutung von Rechstaatlichkeit und dem Fehlen von Rechtsstaatlichkeit in der DDR an Intervieauszügen und mithilfe einer Definition sowie eines Erklärvideos zu Rechtsstaatlichkeit konkretisiert.

Die Partei hat immer Recht – wirklich?

Der Ostberliner Rechts-Professor Erich Buchholz stellte 1961 fest:

„…unser sozialistisches Recht ist als Instrument der staatlich herrschenden Arbeiterklasse ein spezifischer Ausdruck der führenden Rolle der Partei. (…) Verletzung und Missachtung unserer Gesetzlichkeit bedeutet daher letztlich Verletzung bzw. Missachtung von Parteibeschlüssen…“

Auf der Website gvoon.de findest du den Artikel aus dem das Zitat stammt.

https://www.gvoon.de/neue-justiz-nj-zeitschrift-recht-rechtswissenschaft-ddr-1961/seite-747-474338.html

Auf der gegenüberliegenden Seite findet ihr Gegenbeispiele zur Aussage: Die Partei hat immer Recht!

Transparenz

Die Partei hat immer Recht – wirklich?

Dieser Kerngedanke der SED Diktatur wird in der Textspalte zunächst zeitgenössische definiert und in der Materialspalte durch Beispiele unter dem Motto, nein die Partei hat nicht recht, widerlegt.

Was hat das politische Strafrecht der DDR mit verwehrtem sozialen Wohl-Stand zu tun?

Ein selbstbestimmtes Leben ohne Diskrimierung führen zu können ist eine Grundlage für ein Leben in Freiheit und Würde. Dem steht das politische Strafrecht entgegen, das die Einforderung von Menschenrechten kriminalisiert. Als Straftaten gegen die staatliche und öffentliche Ordnung wurden z.B. definiert:

- „Ungesetzlicher Grenzübertritt“,

- „Rowdytum“,

- „ungesetzliche Verbindungsaufnahme“,

- „staatsfeindliche Verbindungen“,

- „staatsfeindlicher Menschenhandel“ oder

- „staatsfeindliche Gruppenbildung“.

Die – nicht durch Gewaltenteilung abgesicherten – Gerichte und Staatsanwaltschaften, ebenso aber Polizei und insbesondere die Stasi hatten bei der Auslegung dessen, was als Straftat galt, einen weiten Interpretationsspielraum.

Historischer Kontext

Ungesetzlicher Grenzübertritt

Der ungesetzliche Grenzübertritt war in der DDR nach § 213 Abs. 2 des StGB der DDR, in der Fassung ab 28. Juni 1979, eine strafbare Handlung. Der Tatbestand galt für das widerrechtliche Passieren der Staatsgrenze der DDR oder die rechtswidrige oder nicht fristgerechte Rückkehr in die Deutsche Demokratische Republik. Die Strafbarkeit stand im Widerspruch zum Völkerrecht, insbesondere Artikel 13 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der UN, welche die Reisefreiheit garantiert.

Rowdytum

Insbesondere der § 215 („Rowdytum“) war so unbestimmt, dass er oft für politische Verurteilungen genutzt wurde.

„Wer sich an einer Gruppe beteiligt, die aus Mißachtung der öffentlichen Ordnung oder der Regeln des sozialistischen Gemeinschaftslebens Gewalttätigkeiten, Drohungen oder grobe Belästigungen gegenüber Personen oder böswillige Beschädigungen von Sachen oder Einrichtungen begeht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Haftstrafe bestraft.“

Ungesetzliche Verbindungsaufnahme

Der § 219 („Ungesetzliche Verbindungsaufnahme“) wurde genutzt, Kontakte in nicht sozialistische Staaten (insbesondere zu den Ostbüros von Parteien in der Bundesrepublik Deutschland) zu verfolgen. Konkret war unter Strafe gestellt: „1. wer Nachrichten, die geeignet sind, den Interessen der DDR zu schaden, im Ausland verbreitet oder verbreiten lässt oder zu diesem Zweck Aufzeichnungen herstellt oder herstellen lässt, 2. wer Schriften, Manuskripte oder andere Materialien, die geeignet sind, den Interessen der DDR zu schaden, unter Umgehung von Rechtsvorschriften an Organisationen, Einrichtungen oder Personen im Ausland übergibt oder übergeben lässt“.

Auch der § 245 („Geheimnisverrat“) hatte eine vergleichbare Funktion.

Verbrechen gegen die Deutsche Demokratische Republik

Unter der Kapitelüberschrift „Verbrechen gegen die Deutsche Demokratische Republik“ finden sich eine Reihe von Instrumenten zur politischen Justiz:

Zitiert aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Strafgesetzbuch_(DDR)

- Hochverrat (§ 96), Landesverrat (§§ 97 ff.) sowie Terror (§ 101 ff.) wurden nicht nur gegen Widerstandskämpfer eingesetzt;

- Staatsfeindliche Verbindungen (§ 100) stellte Kontakte nach Westdeutschland oder ins „kapitalistische Ausland“ unter Strafe;

- Diversion (§ 103), Sabotage (§ 104) „schützten“ „die Volkswirtschaft, die sozialistische Staatsmacht oder die Verteidigungskraft der Deutschen Demokratischen Republik“ gegen Schädigungen beliebiger Art;

- Fluchthilfe konnte als „Staatsfeindlicher Menschenhandel“ (§ 105) verfolgt werden;

- der Versuch, abweichende Meinungen zu äußern, konnte als „Staatsfeindliche Hetze“ (§ 106) bestraft werden;

- ebenfalls strafbar war die Bildung oppositioneller Organisationen oder Parteien gemäß § 107 („Staatsfeindliche Gruppenbildung“).

Transparenz

Was hat das politische Strafrecht der DDR mit verwehrtem sozialen Wohl-Stand zu tun?

Zu tiefem Wohlstand gehört ein selbstbestimmtes Leben ohne Diskriminierung. Dass das politische Strafrecht dies verwehrt, zeigen die unterschiedlichen Beispiele in der Materialspalte.

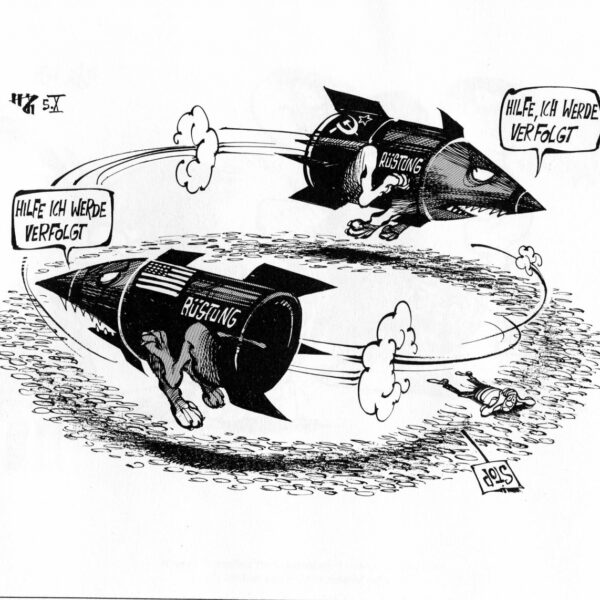

Was hat Angst mit Rechtsstaatlichkeit und verwehren von Wohl-Stand zu tun?

Angst ist eigentlich ein sehr persönliches Gefühl; wir alle kennen sie. Angst kann aber auch zum Instrument von Politik werden. Ohne die Angst ihrer Bürger*innen können sich Diktaturen nicht auf Dauer an der Macht halten. Neben Kontrolle und Überwachung, neben Repression und Strafen steht die „Angst vor der Möglichkeit dieser Maßnahmen“.

Diese Angst davor, was geschehen könnte, fällt zusammen mit dem Wissen um die nicht vorhandene Rechtsstaatlichkeit, also um fehlende Möglichkeiten, sich zur Wehr zu setzen. Das galt auch für die DDR. Selbst wenn man, wie übrigens die große Mehrheit der DDR-Bürger*innen, nicht selbst von Haft und anderen Strafmaßnahmen betroffen war, wusste man doch, dass die Möglichkeit harter Strafen für abweichendes Verhalten immer bestand.

Das verursacht Stress. Die Konsequenz: Man zensiert sich selbst und achtet darauf nicht aufzufallen.

Transparenz

Was hat Angst mit Rechtsstaatlichkeit und Verwehren von Wohl-Stand zu tun?

Diese Sektion verdeutlicht die Bedeutung von Angst als Kitt der Diktatur und zeigt, dass das Wissen um fehlende Rechtsstaatlichkeit Angst verstärkt.

Die Materialspalte führt unterschiedliche Beispiele für das Netzwerk der Angst an.

Hier gibt es kein sich Wohl-fühlen: Die Stasi-Methode des „leisen“ Terrors – „Zersetzung“

Ab 1976 entwickelte die Stasi eine besonders perfide Methode für den Umgang mit Kritiker*innen des eigenen Staates. Statt sie unter Bezug auf das politische Strafrecht zu verhaften, sollten sie durch „Zersetzung“ zermürbt und erniedrigt werden, um sie von weiterer Kritik abzuhalten und letztlich davon, ein Leben nach ihren eigenen Vorstellungen zu führen. Um die Schwachpunkte bei den zu zersetzenden Personen zu erkennen, an denen Zersetzungsmaßnahmen besonders wirksam ansetzen konnten, erfolgte zuerst eine intensive Überwachung durch die Stasi.

Zersetzungsmaßnahmen waren gemäß der geheimen Stasi-Richtlinie 1/76 etwa die „systematische Diskreditierung des öffentlichen Rufes, des Ansehens und des Prestiges auf der Grundlage miteinander verbundener wahrer, überprüfbarer diskreditierender sowie unwahrer, glaubhafter, nicht widerlegbarer und damit ebenfalls diskreditierender Angaben“ oder die „systematische Organisierung beruflicher und gesellschaftlicher Misserfolge zur Untergrabung des Selbstvertrauens“.

Das Wissen oder auch nur die Ahnung um ein so perfides Vorgehen der Stasi steht einem „tiefen sich-wohl-Fühlen“ in einem Staat, der dies toleriert und fördert, entgegen.

Links zum Thema

Einen Überblick zum Thema „Zersetzung“ findest du bei Wikipedia.

Vertiefende Informationen zur „Zersetzung“ findest du im MFS-Lexikon des Stasi-Unterlagen-Archivs.

Zum Fall von Rainer Eppelmann findest du einen Überblick in diesem Artikel der WELT.

Mehr zu Jürgen Fuchs kannst du auf der Website des Stasi-Unterlagen-Archivs lesen.

Transparenz

Hier gibt es kein sich Wohl-fühlen: Die Stasi-Methode des „leisen“ Terrors

In dieser Sektion wird die Methode der „Zersetzung“ vorgestellt, mit der die Stasi ihre Opfer zermürben und erniedrigen wollte, um sie zur Aufgabe ihres Strebens nach Recht und Freiheit zu bewegen.

Auf der Materialspalte werden mit Rainer Eppelmann und Jürgen Fuchs zwei bekannte Beispiele vorgestellt.

Mit den folgenden Unterthemen wollen wir dich dazu anregen, dich näher mit den Markern für sozialen, materiellen und ökologischen Wohlstand in Diktaturen zu befassen.

Du sollst einen Blick dafür bekommen, dass die DDR ihren Bürger*innen ein tiefes, gesichertes Wohlbefinden grundsätzlich verwehrte, dass jeder einzelne Mensch dennoch in seinem konkreten Leben erfüllt leben konnte.

Ein tiefes, gesichertes Wohlbefinden verwehrt ein Staat seinen Bürger*innen, indem er Grundrechte missachtet und Träume verwehrt. Bürger*innen können sich ihre Wünsche nicht erfüllen – nicht, weil es nicht möglich wäre, sondern weil der Staat es nicht zulässt.

Wir haben eine Auswahl an Kapiteln getroffen, die besonders gut zu deiner Profilauswahl passen, die du am Anfang gemacht hast.

Du kannst jederzeit gerne nach unten scrollen und dir die übrigen Kapitel des Themas ansehen.

Das Abschlusskapitel solltest du aber auf keinen Fall verpassen, weil es die einzelnen Aspekte des Themas noch einmal zusammenfasst.